ثوابت وحقوق وقوس قزح

تشهد أستراليا في الفترة الممتدة من ١٢ سبتمبر إلى ٧ نوفمبر استفتاء عاما يجري عبر البريد حول موضوع زواج المثليين. هذا الاستفتاء غير ملزم، لذا قد يكون من الأنسب وصفه بأنه استطلاع رأي أكثر من كونه استفتاء. فالبرلمان ليس ملزما بتغيير قوانين الزواج في حالة جاءت نتيجة الاستفتاء في صالح مبدأ جواز المثليين.

ومنذ بداية الاستفتاء انقسم المجتمع الأسترالي بين أغلبية ترفض التعديل، وأقلية تنشده. إلا أنه وبمرور الوقت أخذت الفجوة بين المعسكرين تضيق، ومنذ أيام قليلة تخطت نسبة الموافقين على التعديل نسبة المعترضين عليه، وذلك بالرغم من إنفاق الفريق المعترض على التعديل خمسة أضعاف مبالغ الفريق الآخر في حملة إعلانات تليفزيونية حاولت التأكيد على أهمية مؤسسة الأسرة بمفهومها التقليدي، وركزت على ما رأت أنه خطر داهم يهدد المجتمع الأسترالي ويزعزعه.

وانقسم الناس بين معترض على التعديل ومؤيد له، حتى رأينا في الأسرة الواحدة الأبوين الذين يعترضان على التعديل المقترح، بينما أولادهما يؤيدون فكرة زواج المثليين. وكان من أشهر نماذج هذا الاختلاف بين الأجيال موقف رئيس الوزراء السابق، طوني أبوت، وموقف ابنته، فرانسيس أبوت. فالأب فاجأ الجميع باعتراضه على التعديل وبتمسكه بفكرة الأسرة التقليدية، بينما لم تكتف ابنته بالاشتراك في مظاهرات مؤيدة لحق المثليين في الزواج ومنددة بموقف والدها، بل قامت بتصوير مقطع فيديو قصير تعلن فيه رأيها بصراحة، وتدافع عن حق المثليين في الزواج، وتستشهد بحالة عمتها، أخت طوني أبوت، التي تعيش مع رفيقتها منذ سنوات طويلة ولكنها محرومة من المزايا القانونية والضريبية التي تجلبها مؤسسة الزواج.

( تحديث في نوفمبر ٢٠٢٢: أتت نتيجة الاستفتاء في صالح تعديل القانون بحيث يسمح بزواج مثليي الجنس. كانت نتيجة الاستفتاء كالتالي: ٦١٪ موافقون في مقابل ٣٩٪ معترضون. في يوم ٢٩ نوفمير ٢٠١٧ جرى التصويت في مجلس الشيوخ على تعديل قانون الزواج للاعتراف بزواج المثليين، وكانت النتيجة ٤٣ صوتا بـ”نعم” مقابل ١٢ صوتا بـ”لا”. وفي يوم ٧ ديسمبر ٢٠١٧ جرى التصويت في مجلس النواب، فكانت النتيجة ١٣١ صوتا موافقون، وأربعة أصوات معترضة، و١١ نائبا امتنع عن التصويت. وبالتالي صُدق على القانون وأصبح نافذا يوم ٩ ديسمبر ٢٠١٧)

***

أقول هذا الكلام بمناسبة الحملة غير المسبوقة التي تستهدف المثليين في مصر والتي تشنها أجهزة الأمن، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والنيابة، مع تواطؤ من نقابة الأطباء، ومباركة من قطاع لا يستهان به من الرأي العام في أعقاب حفلة موسيقية عُقدت يوم ٢٢ سبتمبر رُفع فيها علم قوس قزح، الذي يعتبره البعض معبرا عن هوية مثلية.

لا أقصد من هذه المقارنة الإيحاء بأننا إزاء نفس السؤال، فاستفتاء أستراليا يدور حول زواج المثليين، بينما الحملة الحالية في مصر تهدف إلى نفي وجودهم من الأساس. كما أنني لا أقصد الإيحاء بأننا في مصر “متخلفون” مقارنة بـ”أوربا والبلاد المتقدمة”، أو، على العكس، التحذير بأننا لو سمحنا للمثليين بالوجود ولو تقاعسنا عن استئصالهم كلية من المجتمع سينتهي بنا الحال كالأستراليين، أي أننا سنجد من يطلع علينا مطالبا بزواج المثليين.

بل أعقد هذه المقارنة لكي ألفت النظر لنقطتين، الأولى تتعلق بالفكرة السائدة عندنا والتي تذهب للقول بأن رفع علم قوس القزح يمثل محاولة من “الغرب” لفرض آرائه ومبادئه علينا، والثانية تتعلق بالسجال القائم حول التعارض بين الثوابت القيمية من ناحية، والحقوق والحريات من ناحية أخرى.

فمثال أستراليا يوضح بجلاء أن المجتمعات الغربية منقسمة حول موضوع المثلية الجنسية وحقوق المثليين، حتـى رأينا علامات هذا الانقسام داخل البلد الواحد، بل داخل الأسرة الواحدة. وفي كل المجتمعات الغربية، سواء في أوربا أو في أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو اليابان ما زالت توجد نسبة لا يُستهان بها من السكان ترفض المثلية الجنسية، وقد تصل هذه النسبة لـ ٢٢ ٪ في اليابان، و٣٦٪ في الولايات المتحدة، و٣٦ ٪ في البرازيل، وذلك حسب استطلاع للرأي أجري عام ٢٠١٣. وبالتالي فإن نظريات المؤامرة التي أخذت تردد مقولة الهجوم الغربي على قيمنا ومعتقداتنا نظريات واهية لا أساس لها من الصحة. كما أن القول بأن “لوبي الشواذ” جزء من “الحرب التي تستهدف مصر وأمنها القومي لاستنزاف طاقة شبابها” و”أن وباء المثليين يتفشى بصورة خطيرة عالميا، وكأن هناك تنظيمات سرية تدعمه“، هو أيضا قول لا يمت للواقع بصلة، فلا وجود لهذا اللوبي من أساسه إلا في مخيلة المهوسين بالمؤامرات ونظرياتها.

كما أن القول بأن ما يميزنا عن الغرب هو تمسكنا بقينا وتقاليدنا بينما الغرب، وإن كان متقدما علميا وتكنولوجيا، فهو منحل أخلاقيا هو أيضا قول يجانبه الصواب. فالرافضين للمثلية الجنسية في هذه المجتمعات الغربية كثيرا ما يبررون موقفهم على أنه دفاع عن القيم والـ”ثوابت الثقافية”. ومن أمثلة ذلك أن البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية الذي عبر أكثر من غيره عن العقيدة الكاثوليكية في الربع الأخير من القرن العشرين، كان يرى أن المثلية وإن لم تكن خطيئة، إلا أنها — كميل واتجاه وليس فقط كفعل وممارسة — تعتبر خللا موضوعيا، objective disorder، يجب التصدي له. وفي رسالة وجهتها روما للأمريكيين الكاثوليك قالت الكنيسة الكاثوليكية إن الاتجاه المتنامي في المجتمع الأمريكي لقبول المثلية (زادت نسبة الأمريكيين المؤيدين للمثلة الجنسية من ٤٩٪ سنة ٢٠٠٧ إلى٦٠٪ سنة ٢٠١٣) يشكل خطرا على الأسرة والمجتمع. أما دان وايت، الذي اغتال في عام ١٩٧٨ هارفي ميلك، أول سياسي أمريكي ذي ميول مثلية علنية، فقد رأى نفسه كـ”مدافع عن البيت والأسرة والحياة الدينية ضد المثليين ومدمني المخدرات والعدميين…” وبشكل عام يبرر المعترضون على المثلية في المجتمعات الغربية موقفهم بالقول إنهم إنما يدافعون عن المبادئ المسيحية وعن التقاليد الاجتماعية التي تمثل الأسرة، في رأيهم، أهم ضمان لاستقرارها.

***

بعد أقل من أسبوع من حفل فرقة “مشروع ليلى” الذي رُفع فيه علم قوس القزح كشفت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، عن نيتها تقديم مقترح بتعديل قانون العقوبات بحيث تُشدد عقوبة “مثل هذه الأفعال” لتصل إلي عشر سنوات سجن مشدد، مع اقتراح تغليظ العقوبة عند العوْد. وفي شرحها لضرورة التقدم بهذا التعديل نُقل عن النائبة قولها “إن تغليظ العقوبة قد يتعارض مع ميول [جمعيات] حقوق الإنسان التى تعمل على هدم القيم والأخلاق فى المجتمع مصرى، وتعمل وفق أجندات خاصة بها.”

بهذه الكلمات تعبر النائبة شادية ثابت عن موقف شائع في مجتمعنا يرى أننا مجتمع متدين بفطرته، متمسك بثوابته الأخلاقية وعاداته الأصيلة. وهذه الثوابت وتلك العادات مستهدفة الآن من قِبل جمعيات حقوق الإنسان التي تسعى لتفرض علينا قيما وعادات غربية لا تتسق مع قيمنا ومبادئنا. تلك هي الأجندة الخطيرة التي يجب أن ننتبه لها ونحذر منها.

ولكن، وكما أوضحت، إن النظر للغرب على أنه قد تخلى عن قيمه ومبادئه هو قول يجانبه الصواب، كما أن النظر لمجتمعنا على أنه متمسك بقيمه ومبادئه هو أيضا قول يجانبه الصواب. ولا يوجد دليل على هذا أبلغ من القضية محل النقاش، أي قضية المثلية الجنسية نفسها.

***

فلنبدأ بالغرب. فبعد التأكيد على أن “الغرب” ليس كتلة صماء، وأن المجتمعات الغربية مختلفة المشارب والطبائع والهويات، فإن هذه المجتمعات، كمجتمعنا، لا يمكن فهمها سوى بوضعها في إطار تاريخي وبتتبع مسارات تحولها وتطورها. وكمثال على ذلك، فإن من الأرقام الدالة في استطلاع الرأي المُشار إليه عاليه تلك الأرقام التي تظهر تغير نسبة السكان القابلين للمثلية الجنسية عبر العقود والسنين. فباستثناء فرنسا، زادت هذه النسبة في الدول الغربية زيادات متفاوتة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٣. وإذا رجعنا للوراء لما قبل الفترة التي يغطيها هذا الاستطلاع لظهر لنا بشكل جلي حجم التغير الذي طرأ على هذه المجتمعات الغربية المختلفة.

وبطبيعة الحال، تختلف أسباب هذا القبول المتزايد للمثلية الجنسية من مجتمع غربي لآخر. فالتحول الذي طرأ على القبول المجتمعي للمثليين في الولايات المتحدة مثلا لا يمكن فهمه إلا بربطه بحركة الحقوق المدنية في الستينات، تلك الحركة التي نادت بالمساواة بين المواطنين ونددت بالتفرقة العنصرية التي كادت أن تفرغ الدستور الأمريكي من محتواه. كما لا يمكن فصل القبول المجتمعي للمثليين عن الحركات الاحتجاجية التي كانت الجامعات الأمريكية تموج بها في الستينات وأوائل السبعينات والتي كانت تندد بحرب فيتنام وبعسكرة المجتمع الأمريكي وبتغول أجهزة الأمن بحجة محاربة النشاط الشيوعي. وفوق هذا وذاك، كان لظهور الحركة النسوية وتصديها للاضطهاد المؤسسي والهيكلي الذي تعاني منه المرأة وترسيخها لمفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) كمفتاح لفهم السلطة داخل المجتمع، كان لهذه الحركة أبلغ الأثر علـى تغيير نظرة المجتمع للمثليين. وفوق كل شيء كان لنضال المثليين أنفسهم وجهودهم في المطالبة بالمساواة أثرا كبيرا على”تغيير الوضع السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية المحافظة آنذاك”. هذا النضال وهذه الجهود لم تكن نتيجة انهيار في منظومة القيم الأمريكية أو نتيجة “إدمان المخدرات وانتشار الفكر العدمي”، كما ادعى دان وايت، وإنما تبلورت هذه الجهود وأخذت تنادي بالمساواة في لحظات مفصلية كان أهمها الغارة التي شنتها شرطة مدينة نيويورك عام ١٩٦٩ على ملهى “ستونوول” الذي كان يرتاده المثليون، ووباء الإيدز في الثمانينات الذي رآه اليمين المسيحي المحافظ عقاب إلهي للمثليين، واعترضوا على زيادة المخصصات المالية لإيجاد علاج لهذا المرض.

لذا فإننا لو درسنا تطور وضع المثليين في المجتمع الأمريكي عبر النصف قرن المنصرم سنجد أن هذا التطور لم يكن نتيجة لتخلي المجتمع الأمريكي عن قيمه ومبادئه بقدر ما كان نتيجة تطور النضال الحقوقي للدفاع عن النساء والأفارقة-الأمريكيين والمثليين وغيرهم من الفئات المُستضعفة في المجتمع.

أما إذا انتقلنا لبريطانيا، فسنجد أن التطور الذي طرأ على الوضع القانوني للمثليين وللممارسات المثلية أخذ وقتا طويلا حتى صدر قانون الاعتداءات الجنسية لعام ١٩٦٧ الذي ألغى تجريم المثلية تماما. وكان هذا القانون نقطة فارقة في بلد كان المثليون فيه يعاقبون بالإعدام (حتى عام ١٨٦١)، وبالسجن المؤبد (حتى عام ١٨٨٥)، وبالسجن لمدة عامين حسب قانون “الفجور البيّن” (gross indecency) الصادر عام ١٨٨٥ .

هذا التطور في إنجلترا كان أيضا نتيجة جهود قطاعات واسعة لرفع الظلم الواقع على فئة من فئات المجتمع. ومثلما مثلت غارة ستونوول لحظة فارقة في وعـي المجتمع الأمريكي بوضع المثليين، كانت قضية آلان تيورنج Alan Turing قضية محورية غيرت نظرة المجتمع الإنجليزي للمثليين وللقوانين التي تجرم أفعالهم

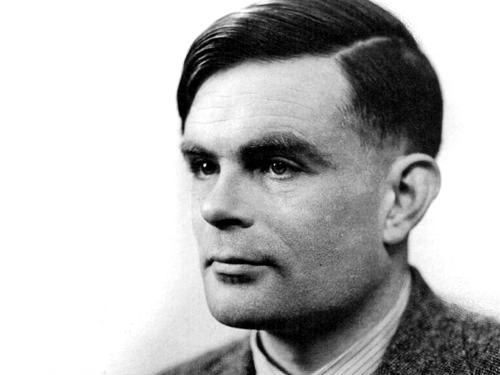

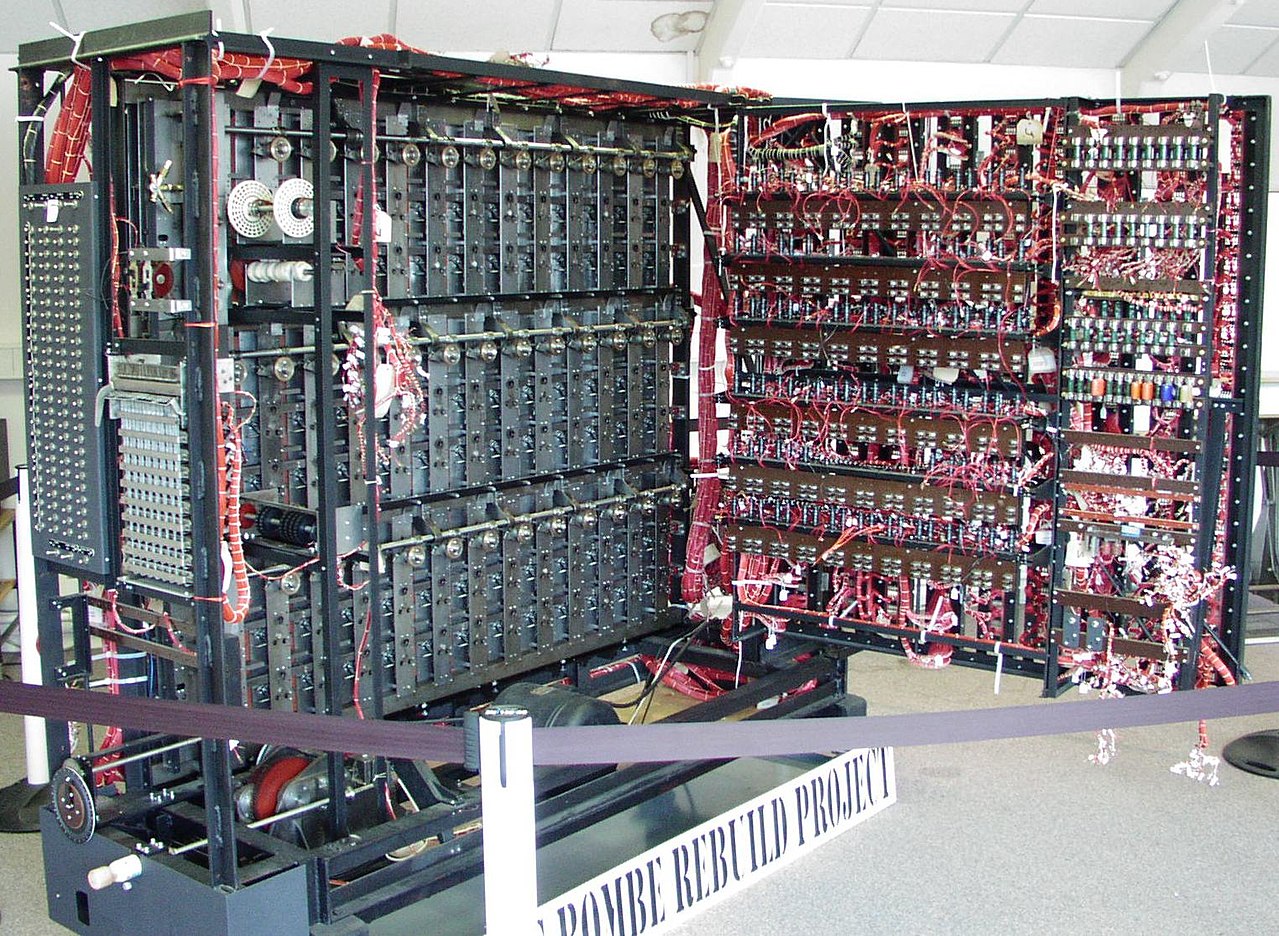

ولد تيورنج عام ١٩١٢ ومنذ طفولته أبدى ميولا واضحة للرياضيات وللمنطق، وسرعان ما نبغ في هذين المجالين إضافة لولعه بفك الشيفرات وإيمانه بإمكانية بناء آلة تفكر، أي الذكاء الصناعي. وفي أوائل الحرب العالمية الثانية، انضم تيورنج لفريق العمل الضخم الذي جندته الحكومة البريطانية لمحاولة فك الشيفرة التي كان النازي يستعملها في كل المراسلات العسكرية والديبلوماسية، والتي كان مفتاحها يتغير في صباح كل يوم. كانت مهمة الفريق — الذي كان موقع عمله في بليتشلي بارك في ضواحي لندن يعد من أكبر الأسرار العسكرية البريطانية — كانت مهمة الفريق شبه مستحلية نظرا لأن احتمال كسر الشيفرة النازية كان يتراوح من ١بليون:١ إلى ١:١٥١ تريلوين. على أن تيورنج استطاع بقيادة فريقه أن يخترع آلة فكت الشيفرة النازية، الأمر الذي أعطى الحلفاء تفوقا حاسما ساهم، حسب إجماع المؤرخين، في تقصير مدة الحرب ربما بعامين كاملين، وبالتالي في إنقاذ أرواح لا تحصى.

لم تكن تلك الآلة سوى نموذجا بدائيا لما نطلق عليه اليوم “كومبيوتر”، ويعتبر تيورنج بفضل جهوده ونظرياته وأبحاثه من أوائل العلماء في مجال الذكاء الصناعي، إن لم يكن أولهم، كما يعتبره الكثيرون مخترع أول كومبيوتر، وهو الأمر الذي نجد صداه في إطلاق اسمه على أقسام الكومبيوتر في العديد من الجامعات الكبرى في العالم، وهو أيضا الأمر الذي حدا بمجلة تايم أن تدرج اسمه ضمن أهم ١٠٠ شخصية في القرن العشرين.

على أن آلان تيورنج كان أيضا مثليا ، وفي عام ١٩٥٢ وهو في سن التاسعة والثلاثين أقام علاقة غرامية مع رجل، وهو ما كانت القوانين وقتها تجرمه. وعندما اكتشفت الشرطة طبيعة العلاقة بين الرجلين قُدم تيورنج للمحاكمة التي أدانته حسب قانون عام ١٨٨٥ وخُير بين قضاء سنتين في السجن أو اجتراع دواءا يجعله عاجزا جنسيا، وهو ما كان يُعرف بالـ”إخصاء الكيماوي”. اختار تيورنج البديل الثاني، وسرعان ما لاحظ تغييرات على جسمه وتغييرا في مزاجه. وفي صبيحة يوم ٨ يونيو ١٩٥٤، عندما كان يبلغ من العمر ٤١ عاما، وُجد ميتا في سريره، ووجدت تفاحة قضم منها قضمة واحدة بجانب السرير. وعند تشريح الجثة اكتشفت آثار للسيانيد في جسمه. ومن وقتها ثار نقاش حول سبب موته: هل دس تيورنج السيانيد بنفسه في التفاحة حتى يضع حدا لمأساته، أم أنه مات نتيجه استنشاقه بالخطأ هذا السم الذي كان يستخدمه في معمله؟

هذا السؤال أيضا هو ما يجعل البعض يعتقد أن لوجو شركة آبل للكمبيوتر، تفاحة مقضومة عليها ألوان قوس قزح، يشير إلى آلان تيورنج، مخترع الكومبيوتر. إلا أن ستيف جوبز، المدير الأسطوري لآبل، نفى هذه العلاقة قائلا: “يا ليت الأمر كذلك. إنها مجرد صدفة.”

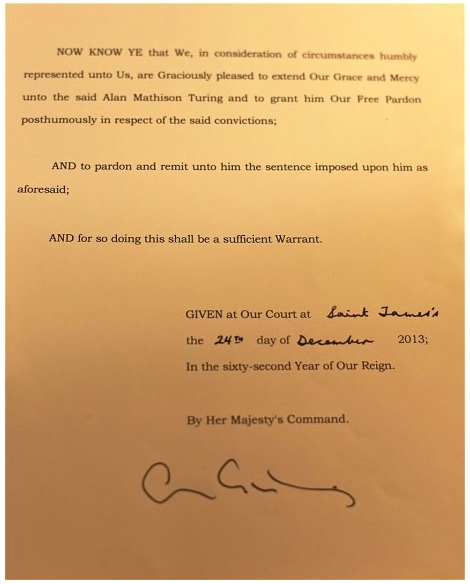

قصة تيورنج تناولتها أقلام عديدة وكانت موضوع لأكثر من فيلم روائي. ومنذ الإفراج عن وثائق الحرب العالمية الثانية في الثمانينات حسب قانون الثلاثين سنة أخذ الناس يدركون أهمية الدور الذي لعبه تيورنج أثناء الحرب العالمية الثانية، ومقدار الظلم الذي تعرض له بعدها. وانطلقت حملات عديدة لجمع الآلاف من التوقيعات تطالب بتكريمه وإصدار عفو عنه بأثر رجعي، كان من أشهرها حملة تزعمها ستيفن هوكينج. وكانت هناك أيضا أكثر من محاولة في مجلس العموم البريطاني لإصدار قانون للغرض نفسه، واستمرت هذه المبادرات المجتمعية وقتا طويلا حتى قطعت جهيزة قول كل خطيب عندما أصدرت الملكة إليزابث الثانية يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣ عفوا بأثر رجعي عن آلان تيورنج. وعند إعلانه خبر العفو الملكي صرح وزير العدل “إن آلان تيورنج يستحق أن نحيي ذكراه بسبب إسهاماته العظيمة في المجهود الحربي وليس بسبب الاتهامات الجنائية التي نالها لاحقا.”

(تحديث في يناير ٢٠٢٢: وفي صيف ٢٠٢١ قرر بنك إنجلترا، أي البنك المركزي الإنجليزي، طرح ورقة جديدة من أوراق البنكنوت فئة خمسين جنيه استرليني تحمل صورة آلان تيورنج. وبهذه المناسبة صرح أندرو بايلي، محافظ البنك المركزي، إن تيورنج “كان عالم رياضيات، ومتخصصا في علم الأحياء، ورائدا في علوم الكمبيوتر. وكان أيضا مثليا، ونتيجة لذلك عومل بشكل مهين. وبوضع صورته على ورقة الخمسين جنيه فنحن اليوم نكرم إنجازاته ونكرم القيم التي حملها.”)

***

وإذا كانت هذه الإشارات المقتضبة للتطور التاريخي لوضع المثليين في “الغرب” تظهر أننا بصدد موضوع يتعلق بنضال المجتمع للدفاع عن الحقوق والحريات وليس بتخليه عن القيم والثوابت الثقافية، فإن نظرة سريعة لتاريخ مجتمعنا تصل بنا لنفس النتيجة، أي أن الفهم الصحيح للموضوع يحتم علينا النظر له كموضوع متعلق بالحقوق والحريات وليس بالقيم والهويات.

***

في رسالته المفتوحة إلى فاروق جويدة، تلك الرسالة التي لن أبالغ إن قلت إنها ستقبع جانب رسالة إميل زولا الخالدة، يقول م. كلفت إن “تاريخ المثلية والجنسانية عمومًا في مصر، لم يُكتب حتى الآن”. أتفق تماما مع كلفت، ولن ادعي أن بوسعي تقديم تاريخ ولو مختصر لهذا الموضوع الشائك في هذه المساحة الصغيرة. لكني أعتقد أنه يمكننا التوقف عند أربع محطات مفصلية في تاريخنا الحديث توضح التغير الجوهري الذي طرأ على الوضع الاجتماعي والقانوني للمثليين في مصر عبر القرنين المنصرمين.

في الفترة الممتدة طوال الحقبة العثمانية وحتى منتصف القرن التاسع عشر لا نشاهد أية محاولات من قِبل السلطات أو المجتمع لمراقبة الممارسات المثلية، أو حتى لتجريم الرجال المتشبهين بالنساء. فوليام إدوارد لين صاحب “عادات وتقاليد المصريين المحدثين” الذي كتبه بعد إقامته في مصر في منتصف الثلاثينات من القرن التاسع عشر كتب واصفا “الخولات” khawals: “الكثير من القاهريين يدعون إن لا اعتراض لديهم على رقص الغوازي. لكن بما أن الغوازي نساء، بطبيعة الحال، وبالتالي يتحتم عليهن عدم الظهور بشكل علني، فالكثير من الأهالي يفضلون الاستعانة براقصين من الرجال. ولكن عدد هؤلاء الرجال قليل، ويطلق عليهم “خولات” وأغلبهم صغار السن، ويدينون بالإسلام وينحدرون من مصر نفسها [أي ليسوا وافدين عليها]. في تشبههم بالنساء يبدو مظهرهم بالضبط كالغوازي، … فيطلقون شعرهم، ويحلقون لحاهم، ويتكحلون. وعندما يسيرون في الشوارع، أي بعد ممارستهم الرقص، يغطون وجوههم، ليس من باب العيب أو العار بل من باب تشبههم بالنساء في حشمتهن.” (انظر تدوينة نائل الطوخي الشيقة عن اشتقاق كلمة “خول” وتطور استخدامها اجتماعيا)

نستطيع أن نتلمس نفس هذا الاتجاه، أي عدم تجريم الممارسات الجنسية أو رقابتها، عندما ندرس التعامل مع البغايا. فممارسة البغاء لم تكن مجرمة أو مراقبة طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر، وانحصر اهتمام السلطات بالغايا في التأكد من دفعهن الضريبة المقررة، التي كانت تسمى “الخردة”، والتي كانت مقررة أيضا على مزاولي المهن “الدونية” مثل تجار الحشيش والحواة والقرداتية ولاعبي الأفاعي والثعابين.

ليس المقصود مما سبق القول بأن الممارسات الجنسية بين الرجال أو مع البغايا كانت مقبولة مجتمعيا، أو أنها لم تكن تحمل قدرا كبيرا من الاستهجان والازدراء. ولكن المقصود هو أن هذا الاستهجان المجتمعي لم يُترجم لأفعال تجريم أو إقصاء .

ولكن مع انتصاف القرن يمكن لنا أن نشهد منعطفا واضحا يمثل المرحلة الثانية في تعامل المجتمع مع الممارسات الجنسية بشكل عام والمثلية منها بشكل خاص. فالجنس أصبح فجأة موضوعا طبيا، والممارسات الجنسية أصبحت خاضعة لخطاب صحي متنام. وتوضح لنا محاضر الشرطة (وكانت تسمى “سجلات الضبطية”) وسجلات المحاكم الطريقة الجديدة التي بدأت السلطات تمارس بها رقابتها على الجسد، فعند ضبط أحدهم اخته أو ابنته طفشانة عند الجيران أو في خمارة أو حتى في بيت دعارة كان يسحبها للضبطية (أي قسم الشرطة) ويطالب بتوقيع الكشف الصحي عليها لكي يتأكد من عذريتها. وكان من يقمن بهذا الكشف حكيمات، أي طبيبات، تم تدريبهن في مدرسة طبية افتتحت عام ١٨٣٧ اسمها “مدرسة الولادة” وطبقت مناهج طب فرنسية. وتحفل سجلات تلك الفترة بخطاب طبي جديد سرعان ما أصبح مهيمنا على الطريقة التي نُظر بها للجسد ، وكان من أهم مفردات ذلك الخطاب في هذه المرحلة الثانية التي يمكن أن نسميها “تطبيب الجنس” عبارات مثل:”وجد غشاء البكارة منزال بالمرة” و”مستعملة من قبل”.

وكان من نتيجة هذا التطبيب للجنس، أي إخضاعه للنظرة الطبية الثاقبة، أن نُظر للممارسات الجنسية المثلية كمرض يمكن الشفاء منه. كان هذا التطبيب للمثلية تحولا جديدا لم يشهده المجتمع المصري من قبل، وكان من أهم الخطوات التي أدت إليه افتتاح مدرسة الطب في قصر العيني عام ١٨٢٧، وانتهاج تلك المدرسة مناهج طبية فرنسية نظرت للجنس بشكل عام وللممارسات الجنسية المثلية بشكل خاص بنظرة طبية فاحصة.

ومن أهم الكتابات التي رسخت لمفهوم المثلية كموضوع طبي وكمرض يمكن علاجه تلك التي ألفها أنطوان بارثيليمي كلو، المعروف باسم كلوت بك، مؤسس مدرسة الطب بقصر العيني. كان كلوت بك، إضافة لرئاسته للمدرسة الطبية وللمستشفى الملحق بها، يشغل منصب حكيمباشي الجهادية، أي كبير أطباء جيش محمد علي. وفي هذا المنصب كان مهتما بإيجاد طريقة للتعامل مع ظاهرة الممارسات المثلية بين الجنود. وكان هذا الاهتمام، بدوره، مرتبطا بمحاولته الحد من “الداء الإفرنكي”، أي الزهري، الذي انتشر في الجيش نتيجة لتردد الجنود على البغايا. وفي العديد من مكاتباته، اشتكى كلوت بك من أنه بسبب عدم وجود قانون يجبر “النساء الفواحش ” على الخضوع لفحص طبي فقد أقبل الجنود على “استعواضهم [أي استبدالهن] برزيلة أقبح منهم [أي منهن]، وضد الطبيعة البشرية، ومعنا [أي معنى] قولنا هذه [كذا] على الأولاد الذين بحجت [أي بحجة] الرقص يفعلو[ن] ما لا ينبغي ذكره.”

كلام كلوت بك هنا يمثل تحولا هاما في تطبيب المثلية، فباسم الطب نُظر للمثلية ليس فقط على أنها مرض يجب الشفاء منه بل كرذيلة ضد الطبيعة البشرية وكعار لا يمكن التفوه به.

أما المرحلة الثالثة فكانت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما تمت ترجمة كتب طب فرنسية رأت أن المشكلة لم تكمن في الممارسة الجنسية المثلية بقدر ما تكمن في المثلي نفسه. على أن الأمر لم يكن بهذه البساطة، فمن هو المثلي؟ هل هو أي رجل يمارس الجنس مع رجل آخر، أو من يمارسه مع صبي أمرد، أو من يطأ آخر، أو من يحب أن يطأه آخرون؟ ومرة أخرى يلعب الطب دورا محوريا في الإجابة على هذا السؤال. فبعد أن أمسى الجسد موضوعا طبيا، وبعد أن خضع لنظرة فاحصة، كان من الممكن لهذه النظرة أن تدعي لنفسها القدرة على سبر غور النفس الكامنة داخل هذا الجسد. أي أن الجسد أصبح نصا يمكن قراءته للولوج لطبيعة النفس، ومن ثم لعلاجها إن رضيت أو معاقبتها إن أبت.

ولكن يظل السؤال: كيف يمكن قراءة الجسد للولوج للنفس الكامنة داخله؟ ما هي العلامات الجسدية التي يمكن استقراؤها للدلالة على المرض النفسي؟ وبمعنى آخر كيف يمكن التحول من تشخيص الممارسات المثلية وعلاجها لتعريفها كـ “شذوذ جنسي” يجب منعه وتجريمه؟

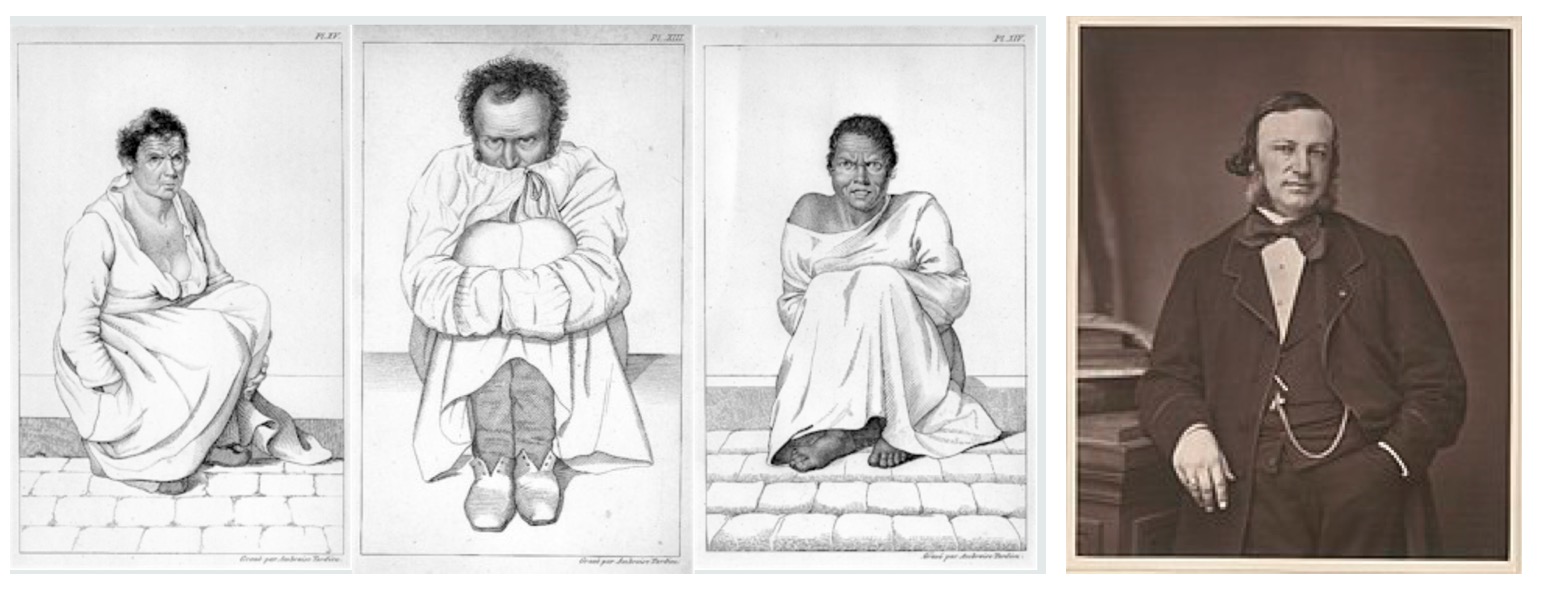

الإجابة على هذا السؤال جاءت على يد طبيب فرنسي آخر سيكون له دور محوري في تعريف “الشذوذ” في مصر. هذا الطبيب هو أوجست تارديو Auguste Tardieu (١٨١٨-١٨٧٩) .

يعتبر تارديو من أهم الأطباء الجنائيين (أي الشرعيين) في فرنسا في القرن التاسع عشر، إن لم يكن رائدا من رواد هذا العلم. وله كتابات عديدة في الصحة العامة، والطب الجنائي، وطب المساجين، والجنون، والكشف عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

في عام ١٨٥٧ نشر تارديو كتابا بعنوان “دراسة طبية-شرعية للإنتهاكات الأخلاقية”، Étude médico-légale sur les attentats aux moeurs. في هذا الكتاب حاول تارديو الإجابة على السؤال المستعصي: كيف يمكن قراءة الجسد لتحديد الشاذ جنسيا وتوصيفه؟ فإذا كان بالإمكان الكشف طبيا على بكارة البنت لإثبات أنها “مستعملة من قبل”، فما هو الكشف الطبي المقابل الذي يمكن إجراؤه على جسد الذكر لإثبات أنه “مستعمل من قبل”؟ الإجابة، كما يخبرنا تارديو، هي الكشف الشرجي، فشرج الشاذ يشبه فرج المرأة. فإذا ثبت ذلك للطبيب الحاذق يمكن له أن يبت في أنه يتعامل مع جسد رجل شاذ جنسيا. على أن الأمر لا ينتهي هنا، بل يوضح لنا تارديو أن هذا الشاذ ليس شاذا جنسيا فقط كما تشهد على ذلك فتحة شرجه، بل هو شاذ أخلاقيا أيضا، إذ أنه بالاعتياد على ممارسه الشذوذ يمثل عدوانا على الأخلاق الاجتماعية، ومن هنا تأتي أهمية عنوان كتابه الهام.

كان لتارديو ولكتابه عن الإنتهاكات الأخلاقية تأثيرا كبيرا على “إنتاج” الشذوذ في مصر، أي التحول من رصد الممارسات المثلية إلى توصيف تلك الممارسات على أنها دليل على الشذوذ الجنسي، وهو لفظ لم يكن مستخدما في مصر قبل أواخر القرن التاسع عشر. أما الفضل في إدخال نظريات تارديو عن جسد الشاذ جنسيا لمصر فيعود للدكتور إبراهيم حسن (١٨٤٤-١٩١٧). فعندما تخرج إبراهيم حسن من قصر العيني سافر في بعثه للنمسا ومنها لفرنسا حيث تتلمذ على يد تارديو، وعندما رجع لمصر عام ١٨٦٩ كأفندي عمل كـ”خوجه بمدرسة الطب “. وفي عام ١٨٧٧ نشر كتابا بعنوان “”روضة الآسي في الطب السياسي”. وبعدها بإحدى عشر سنة حاز البكوية وأصبح يعرف بإبراهيم باشا حسن، مفتش الصحة العمومية بالديار المصرية. وفي عام ١٨٨٨ نشر طبعة ثانية من كتابه، ولكن بعنوان جديد :”الدستور المرعي في الطب الشرعي.” هذا الكتاب بطبعتيه هو الذي أدخل نظريات تارديو في الأوساط الطبية والقانونية المصرية، إذ أن الجزء الخاص بالاعتداءات الجنسية منقول بالمسطرة من كتاب تارديو عن الإنتهاكات الأخلاقية الذي يرجع لعام ١٨٥٧.

أما المرحلة الرابعة فهي تلك الممتدة منذ بداية القرن العشرين وحتى وقتنا الحالي. وبالطبع تلك فترة طويلة جدا ولكن يمكن وصفها اختصارا بفترة تجريم الشذوذ الجنسي. فبعد لحظة كانت الممارسات المثلية تتم فيها باستهجان مجتمعي ولكن دون إقصاء لممارسيها أو تجريم لأفعالهم، ومرورا بمرحلة تطبيب الجنس وإخضاعه للنظرة الطبية الفاحصة، ثم مرحلة تشخيص الممارسة المثلية كمرض ووصفها كشذوذ، أصبح من الممكن تجريم الممارسة الجنسية، فالطب قد نجح في تشخيص الداء كشذوذ أي كفعل ضد الطبيعة البشرية، حسب وصف كلوت بك، وكدليل على اعتلال نفسيه الشاذ وميله للإثم بدليل تجرئه على الإنتهاكات الأخلاقية، حسب وصف تارديو وتلميذه إبراهيم حسن.

هنا لعب المشرع القانوني مع محكمة النقض مع مصلحة الطب الشرعي دورا كبيرا في تطوير هذه الأفكار وصياغتها في شكل قوانين ومبادئ أحكام وممارسات طبية-شرعية، وجاء في صلب هذه الممارسات الطبية الكشف الشرجي الذي نادى به تارديو عام ١٨٥٧ والذي تمارسه مصلحة الطب الشرعي حتى وقتنا الحالي.

أما القوانين، فحسب تقرير هيومان رايتس واتش “في زمن التعذيب: إهدار العدالة في الحملة المصرية ضد السلوك المثلي” الصادر عام ٢٠٠٤ فكان أهمها قانون مكافحة الدعارة الصادر عام ١٩٤٩، ذلك القانون الذي بدى من عنوانه إنه كان نتيجة حملة قومية تزعمها رجال دين وصحافيون وأدباء ساءهم أن يكون بلد الأزهر مزدهر ببيوت الدعارة ، ولكنه انتهج في فلسفته وبعض نصوصه نهج القوانين الأوربية المستهدفة للدعارة والصادرة قبله بنصف قرن تقريبا. على أن هذا القانون وإن نجح في إغلاق بيوت الدعارة إلا أنه لم ينجح في القضاء على مهنة الدعارة نفسها. وبالتالي كانت هناك حاجة لإصدار قانون آخر يجرم الاعتياد على ممارسة الجنس التجاري. هنا تكمن أهمية قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ الذي نص على معاقبة اعتياد ممارسة الفجور والدعارة بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة للغرامة. ويعود استخدام كلمة “الفجور” لقانون ١٩٤٩ حينما أصر نواب البرلمان على إدخالها حتى يشمل النص بغاء الرجال، حيث تشير كلمة “الدعار” فقط إلي بغاء النساء.

وذكر تقرير أصدرته لجنتان تابعتان لمجلس الشويخ عام ١٩٥١ إن “نفس الفعل يقال عليه “دعارة” في حالة ارتكاب المرأة له، أما في حالة ارتكاب الرجل لـ “الرذيلة” فتتصف نفس الفعلة “بالفجور”. وتدريجيا غاب العنصر المالي، فأصبح تأثير هذا التعريف هو تجريم عام للفحشاء التي تتم بالتراضي، وبذلك تم استبعاد عنصر تقاضي الأموال مقابل الجنس باعتبار إنه لا علاقة له بالموضوع.”

على أن شرط الاعتياد ظل في القانون كشرط أساسي لتجريم الفعل، وكانت هناك حاجة ماسة لإيجاد وسيلة “علمية” يمكن بها إقامة هذا الشرط. هنا تظهر أهمية كتابات أوجست تارديو التي تعود لعام ١٨٥٧ وتحديدا رأيه الذي يذهب فيه إلى أن الشكف على فتحة الشرج يمكن أن يحسم هذا السؤال وأن يقيم شرط الاعتياد. وتعتمد مصلحة الطب الشرعي المصرية على آراء تارديو اعتمادا أساسيا بل تتباهى بذلك. فالدكتور أيمن فودة، الذي ترقى ليصبح كبير الأطباء الشرعيين، والذي كان نائب مدير مصلحة الطب الشرعي عام ٢٠٠٤ عندما قابلته هيومان رايتس واتش، قال ردا على التساؤل عن سبب إجراء هذه الكشوفات الشرجية: “عندما تحتاج النيابة إلى التحقيق في قضية فجور فنحن نوفر كشفا طبيا معروفا على مستوى العالم.” وأكد زميل له في مصلحة الطب الشرعي أن “في هذه النوعية من الفحص هناك ستة معايير وضعها الفرنسي المرموق تارديو.” كما تشير تقارير مصلحة الطب الشرعي بشكا منتظم ودائم لكتاب تارديو دون أي تردد أو مواربة. (هيومان رايتس واتش، في زمن التعذيب)

وبالرغم من أن هذه المعايير مضى عليها أكثر من ١٥٠ سنة وأن دقتها العلمية منعدمة وأن الاعتماد عليها مثل الاعتماد على النظرية الطبية التي ترى أن الكوليرا سببها سوء الأحوال الجوية (وهذه كانت نظرية شائعة حتى منتصف القرن التاسع عشر)، إلا أن مصلحة الطب الشرعي المصرية ما زالت متمسكة بها كدليل دامغ على “الشذوذ الجنسي” وتستخدمها مرارا في قضايا “الفجور” التي كان آخرها قضية حفلة “مشروع ليلى” في الشهر الماضي.

***

وبعد هذه العجالة التاريخية عن تطور فكرة المثلية الجنسية في الغرب وفي مصر يحدو بنا أن نتساءل: هل فعلا ما نشهده يمثل اعتداء من الغرب غير الأخلاقي على ثوابتنا الأخلاقية وقيمنا الدينية؟ فالغرب ليس كتلة صماء، بل منقسم حول قضية المثلية بين من يرى أنها اعتداء على الأخلاق المسيحية والقيم الأسرية وبين من يرى أنها قضية حقوق وحريات ونضال لتحقيق العدالة لفئة اجتماعية مظلومة. كما أن نظرة لتاريخنا الحديث توضح أن الممارسات المثلية كانت مقبولة اجتماعيا وإن على مضض وباستهجان، وأن إقصاءها وتطبيبها وتجريمها تم تدريجيا وعلى مدار قرن ونصف ليس باسم الدين أو دفاعا عن قيمنا وثوابتنا الثقافية بل على أيدي حفنة من الأطباء الفرنسيين في القرن التاسع عشر، ومريديهم وأتباعهم المصريين في القرن الحادي والعشرين.

الله الله، مقال من الآخر!!

بحث موضوعي في موضوع الشائك

مقال مهم، لكن تم استخدام جملة مفتاخية وعكسها في المقال: الجملة هي “ليس المقصود مما سبق القول بأن الممارسات الجنسية بين الرجال أو مع البغايا كانت مقبولة مجتمعيا” في منتصف المقال، وفي الختام الجملة المعاكسة: “نظرة لتاريخنا الحديث توضح أن الممارسات المثلية كانت مقبولة اجتماعيا”. اعتقد وفق لروح المقال حسب فهمي، أن الجملة الأخيرة يجب تعديلها لتصبح “نظرة لتاريخنا الحديث توضح أن الممارسات المثلية كانت متواجدة، وأنها بنت البيئة (المجتمع) وليس مستوردة من الخارج”. وشكرا

مقال رائع!

مقال متميز جداً ، ومجهود واضح.

كيف يمكن التواصل مع حضرتك ؟

كيف يكون الشذوذ مقبول اجتماعيا ويطلق على فاعلوه (خولات) وهي سبة عظيمة في عرف المجتمع!! الشذوذ متواجد ومنبوذ في كل المجتمعات من قديم الاذل ، السؤال لماذا تحولت النظرة إليه في العصر الحديث من النبذ للقبول ؟

يعنى نديهم حقوقهم اللى هى ايه؟ طول المقال حقوق حقوق، طاب ايه هى حقوقهم دى اللى حضرتك بتطالب بها؟