نُشر في مدى مصر في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩

حُبس مطور البرمجيات والناشط علاء عبدالفتاح في جناح 2 شديد الحراسة في مجمع سجون طرة منذ ثلاثة أشهر. عناصر الأمن الوطني كانت قد ألقت القبض عليه صباح يوم 29 من سبتمبر الماضي، أثناء مغادرته قسم شرطة الدقي، حيث كان يقضي 12 ساعة فيه كل ليلة، تبدأ من السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي، كجزء من التدابير الاحترازية التي نفذها منذ إطلاق سراحه في مارس الماضي، عقب تنفيذ حكم بحبسه لمدة خمس سنوات.

ويُحتجز علاء رهن الحبس الاحتياطي بتهمة الانتماء إلى منظمة غير قانونية ونشر معلومات كاذبة، وتجدد نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيًا كل 15 يومًا.

ظروف سجن علاء الراهنة هي الأسوأ من بين حالات اعتقاله المتعددة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2006. إذ لا يستطيع الحصول على مطبوعات للقراءة أو المياه النظيفة، أو يرى نور الشمس. وتجري جميع الزيارات من خلال حاجز زجاجي، يمنعه من التواصل الجسدي مع أفراد أسرته.

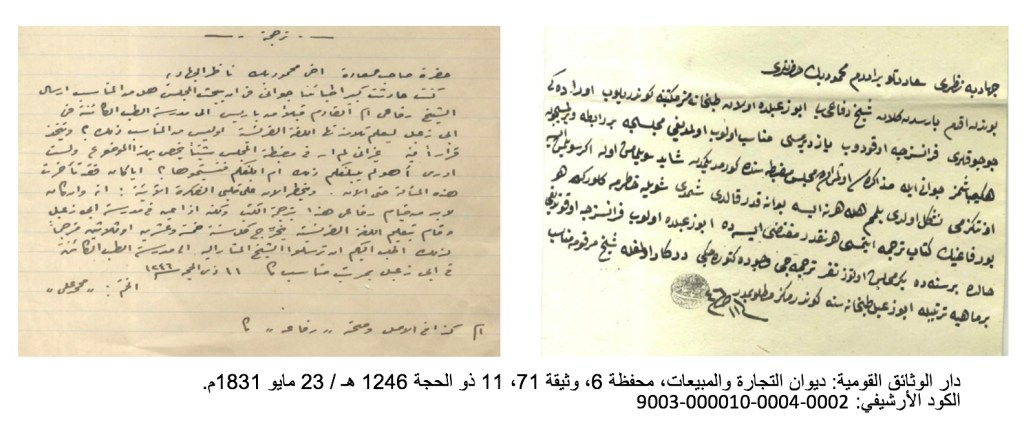

وفي الجلسة الأخيرة لتجديد حبسه في 9 ديسمبر الماضي، سأل محقق نيابة أمن الدولة علاء إذا ما كان لديه أي شكوى، فجاء رده أشبه بكلمة قصيرة تحدث خلالها عن ظروف احتجازه، مشيرًا إلى حقائق تاريخية بشأن نشأة الدولة المصرية الحديثة وعلاقتها بالكلمة المكتوبة.

هنا نص ما قاله علاء، قمنا بتجميعه على لسان محاميه وأسرته، نظرًا لأن نيابة أمن الدولة تمنع المحامين من الاطلاع على محاضر جلسات تجديد الحبس.

طلب «مدى مصر» من أستاذ الدراسات العربية الحديثة في جامعة كامبريدج، ومؤلف أربعة كتب عن التاريخ الاجتماعي والثقافي لمصر في القرن التاسع عشر، المؤرخ خالد فهمي، مناقشة ملاحظات علاء، فكتب النص التالي.

في آخر ظهور له أمام نيابة أمن الدولة في 9 ديسمبر، سُئل علاء عبدالفتاح عما إذا كان لديه أي شكاوى بشأن ظروف سجنه، فأجاب أنه يشكو من أمرين:

الأول هو تعرضه لانتهاكات صحية خطيرة، من بينها حرمانه من حقه في ساعتين للتريض والتعرض لأشعة الشمس يوميًا.

أما الثاني فهو منعه من الحصول على الكتب والمجلات والصحف والتعامل مع مكتبة السجن، وهو ما نسبه إلى ما أسماه «رهاب الدولة وكراهيتها للكلمة المكتوبة».

يجادل علاء بأن هذا الرهاب هو تطور جديد في تاريخ الدولة المصرية. «فالآباء الأوائل للثقافة المصرية زي رفاعة الطهطاوي شاركوا في وضع مناهج للمدارس العسكرية والترجمات الخاصة بها، وكانت بمثابة القاطرة التي تقود الثقافة المصرية لدفع المجتمع نحو الحداثة. ولحد وقت مش بعيد كان الطبيعي والمنطقي أن يبقى من ضمن معايير التعيين في مثل تلك المؤسسات: الوعي والكفاءة والقدرة على التعبير… لكن فجأة أصبح فيه معاداة من الدولة له ومحاولة لاستنساخ قوالب لا تفكر وغير قادرة على الجدل وده مضر جدًا للمجتمع بالأساس».

أعتبر هذا اللجوء إلى التاريخ مثيرًا للإعجاب، لأنني كنت أتوقع من علاء، بإصراره المميز على القانون وحقوق الإنسان، أن يؤكد على عدم شرعية وضعه وأن يجادل بأن معاناته الحالية لا تتعارض مع المعايير الدولية أو مبادئ حقوق الإنسان فقط، ولكن تتعارض كذلك مع نص الدستور المصري والعديد من القوانين ذات الصلة.

كنت أتوقع أن يشير علاء إلى المادة 55 من الدستور، والتي تنص على أن «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً…».

كما توقعت منه أن يشير إلى قانون تنظيم السجون (رقم 386 لسنة 1956) والذي تنص مادته الثلاثون على أن “ تنشأ في كل سجن مكتبه للمسجونين تحوي كتبًا دينية وعلمية وأخلاقية، يُشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم. ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية».

لكن علاء لم يشر إلى أي من هذه النصوص القانونية التي يعرفها بالتأكيد. ولجأ، بدلًا من ذلك، إلى التاريخ، وهو أسلوب اتفق معه، ويثير بعض الأسئلة في ذهني.

لطالما اعتقدت أن البحث في تاريخ الدولة المصرية يمكن أن يضيء كثيرًا مما قد يبدو سلوكًا غير منطقي أو يتعارض مع البديهيات أو حتى يؤدي إلى نتائج عكسية من جانب الدولة. وعلى مدى سنوات عديدة، أقبلت على قراءة أرشيفات الدولة المصرية، ولاسيما أرشيفيّ المؤسستين اللتين تمثلان الطبيعة القهرية للدولة -الجيش والشرطة- لكشف منطقها الداخلي، وفهم كيفية عملها، وكيف ترى نفسها. ولأنني أتعامل مع أرشيفات الدولة، وجدت نفسي أشارك علاء حيرته وارتباكه من الطريقة التي تعامل بها الدولة سجناءها، لكنني وجدت نفسي أختلف مع بعض افتراضاته حول أصول هذا النظام الوحشي الذي يجثم علينا جميعًا مثل سحابة سوداء مشؤومة.

إن حرمان الدولة المصرية في عام 2019 لسجنائها من الصحة والمعرفة ليس فقط انتهاكًا لقوانينها الخاصة، بل إنه يُعد انتكاسة لمسار تاريخي طويل كانت تفتخر به أحيانًا. يود البعض أن يعتبر أن هذا المسار بدأ بقصة النبي يوسف في سجون فرعون، لكن هذا سيكون مثيرًا للسخرية مثله مثل القول بأن قمع السيسي للإخوان المسلمين يشبه طرد أحمس للهكسوس، وهي مقارنة دأب أنصار الدولة المتعصبين على تكرارها.

لا يتجاوز عمر الدولة المصرية الحالية، وفي القلب منها الجيش والشرطة، أكثر من 200 عام. لقد ظهرت للوجود عندما فرض محمد علي باشا التجنيد الإجباري كطريقة لبناء جيش يخوض به حروبه الأسرية ويسهم بقوة في ترسيخ حكمه وحكم أسرته لمصر. وبمجرد اتخاذ هذا القرار المهم، اكتسبت القوى العاملة في مصر أهمية فريدة. لقد شعر الباشا ومساعدوه بالقلق الشديد بشأن القوى العاملة المتاحة، والتي ربما لا تكفي لفلاحة الأرض، المصدر الأساسي للثروة، وحمل السلاح للدفاع عن المملكة الجديدة. ترتبط بداية النظام الصحي في مصر ارتباطًا وثيقًا بالجيش، ولا عجب في أن درة تاج هذا النظام الصحي، مستشفى قصر العيني، الذي تأسس عام 1827، كان مستشفى عسكريًا مهمته الرئيسية هي تلبية احتياجات جنود الجيش المؤسس حديثًا. لقد كانت جميع التدابير الصحية العامة التي فُرضت لاحقًا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، مثل جمع الإحصاءات الحيوية والتطعيم ضد الجدري وفتح عيادات مجانية وفرض الحجر الصحي وما إلى ذلك، هي تدابير فرضها محمد علي ومساعدوه -أي الدولة- بهدف حماية القوى العاملة في البلاد، لكي يحمي مصالحه الخاصة.

ومنذ وقتها أصبحت تعرف بـ”مدرسة ومستشفى قصر العيني”

كان هذا القلق الشديد بشأن الأمور الصحية أكثر وضوحًا داخل السجون. طوال العقود الوسطى من القرن التاسع عشر -منذ أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر- يمكن للمرء أن يلاحظ تحولًا واضحًا في نظام العقوبات الذي تفرضه الدولة؛ من الاعتماد على الضرب والجلد والإعدام وجميع أشكال العقوبة البدنية، إلى الحبس. ولكن لكي يصبح الحبس أداة ردع، كان يجب إصلاحه حتى تفقد السجون معناها الأصلي كأماكن للإبعاد والنفي، وتصبح أماكن لسلب الحرية مؤقتًا. وبالتالي، كان يجب الاهتمام بالظروف الصحية للسجون وللحالة الصحية للسجناء. كما ساد خوف دائم من انتشار الأوبئة، وهو ما تعلمته السلطات من قبل في ثكنات الجيش: إذا جمعت عددًا كبيرًا من الرجال في مكان مغلق وحصرت نطاق حركتهم، ففي نهاية المطاف فسوف يتفشي التيفود والزهري والجرب والسل.

وهكذا، كانت اللحظة التي امتلأت فيها الساحة المصرية بالسجون والليمانات هي نفسها اللحظة التي شهدت قلقًا شديدًا على صحة السجناء. لقد أولى كلوت بك، مؤسس النظام الصحي المصري الحديث، اهتمامًا كبيرًا بصحة السجناء. رفض تقييد أيديهم إلى جدران الزنازين. وأصر على ضرورة أن تكون نوافذ الزنازين كبيرة بما يكفي لدخول الهواء وأشعة الشمس. كان مهتمًا بجودة القش المستخدم في الطراريح (أي الفرش)، كما اهتم كذلك بجودة طعام السجن، وعمل جاهدًا على اتباع نظام غذائي متوازن وصحي. وكان يتعين تفتيش السجون لأغراض صحية على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. وكان هناك اهتمام خاص بمستشفيات السجون.

لم تنجم هذه الإصلاحات الكبيرة عن أي ضغط اجتماعي. لم تكن جزءًا من أي مُطالبات إنسانية صادرة عن المجتمع ككل. لم يكن هناك مناشدات علنية للدولة من أجل الحفاظ على صحة السجناء. لهذا، فإن هذا الاهتمام بالرفاهية العامة للسجناء لم يكن مماثلًا لما يمكن تلمسه في إنجلترا الفيكتورية، حيث كان يُنظر إلى السجناء على أنهم مساكين، صحيح أنهم اقترفوا أخطاء، ولكن يجب إصلاحهم وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع كأعضاء يتمتعون بالصحة والقدرة على الإنتاج. بدلًا من ذلك، كان الاهتمام بصحة السجناء في مصر أحد شواغل الدولة. لم ينبع من المجتمع، بل من الدولة ويهدف إلى حماية مصالحها. قد يكونوا مساكين حقًا؛ ولكنهم قبل كل شيء، هم جزء من الأيدي العاملة الثمينة الذين يجب حمايتهم وزيادة عددهم لأغراض مالية (ضرائب) وأغراض عسكرية (تجنيد).

عندما منح السلطان محمود الثاني حكم جزيرة كريت لمحمد علي، عام 1830، كمكافأة لمساعدته في إخضاع الثورة اليونانية (1821- 1830)، شعر الباشا بخيبة أمل شديدة، لأن جزيرة كريت قليلة السكان، وقال إن دولة بلا سكان لا تستحق الحكم. وطوال فترة حكمه الطويلة لمصر، كان يشعر بقلق عميق إزاء قلة عدد سكان مصر، وهو القلق الذي بلغ ذروته في إجراء التعداد العام للسكان عام 1847 – والذي أحصى الأفراد وليس البيوت. وكان هذا الاهتمام بحجم السكان، في نهاية المطاف، هو ما يكمن وراء الاهتمام بصحة السكان عامة، والسجناء على نحو خاص.

وبعد قرنين من الزمان، انقلبت الآية. الآن تعتقد الدولة المصرية أن هناك الكثير من السكان في مصر، وترى أن الشعب المصري يُنجب أكثر من اللازم، وتقول إن المصريين يتسمون بالكسل والبلادة. وتعتقد كذلك أن الشباب جاحد وعنيد، وأنه ينتمي للسجون، ولكن ليس للسجون الحديثة، أي سجون القرن التاسع عشر التي كانت تهتم إلى حد الهوس بالنظافة والصحة. تجادل الدولة في الوقت الراهن بأن جميع المصريين لا دية لهم ويسهل التضحية بهم. وهم يستحقون الأقبية، حيث يمكن احتجازهم في زنازين خافتة ومكتظة وغير صحية، وحرمانهم من الأسرّة المناسبة والماء الساخن والهواء وأشعة الشمس.

هذا ما يبدو عليه تاريخ الدولة المصرية إذا روى من وجهة نظر السجناء. وهذا ما يشير إليه علاء.

شكوى علاء الثانية مثيرة للاهتمام بنفس القدر.

يشعر علاء بالأسف لحقيقة أن الدولة تبدو مصممة على حرمان سجنائها ليس فقط من صحتهم، ولكن من حقهم في القراءة، ومن التواصل مع العالم الخارجي، والاطلاع على مجريات الأمور في اللحظة الراهنة. هناك رهاب من الكلمة المكتوبة، كما يقول -أولئك الذين يديرون مؤسسات الدولة الآن، شخصيات «لا تفكر وغير قادرة على الجدل وده مضر جدا للمجتمع بالأساس»- وهذا يتناقض، على حد قوله، مع لحظة في الماضي، عندما كان مسؤولون مثل رفاعة الطهطاوي يستوفون «معايير التعيين في مثل تلك المؤسسات من الوعي والكفاءة والقدرة على التعبير… (لدرجة أنه كان يوجد) خبراء دارسين العلوم الاجتماعية وطبائع النفس البشرية في حالة رجال الشرطة».

هذا صحيح بالتأكيد. هناك تدهور لا يمكن إنكاره في أداء الدولة المصرية على مدى الـ 100 عام الماضية على الأقل. إذا فكرت في أهم درس تعلمته بعد سنوات طويلة من مراجعة أرشيفات الدولة المصرية في القرن التاسع عشر، فسأقول أنه شعور من كانوا يديرون الدولة بالثقة القوية بالنفس واحترام الذات وتقدير الذات. وأنا لا أقصد الوزراء ومديري الإدارات الحكومية، بل أعني عددًا لا يحصى من البيروقراطيين والموظفين الذين لا اسم لهم، والذين عملوا على سجلاتهم المرتبة والمنمقة من أجل الحفاظ على آلية الحكم، وسير دولاب العمل الميري، على نحو سلس. يحاول كتابي الأخير، «السعي للعدالة»، التقاط روح تقدير الذات واحترام الذات، التي تتناقض على نحو حاد مع عدم الكفاءة المطلقة، وانعدام الرؤية والفساد المستشري في مؤسسات الدولة في الوقت الراهن.

ولكن يجب ألا نخطئ ونظن أن الهدف من بيروقراطية القرن التاسع عشر التي تتسم بالكفاءة والثقة بالنفس هو خدمتنا نحن، الشعب، كما أن تلك البيروقراطية لم تكن يومًا مسؤولة أمامنا بأي شكل. في الواقع، كانت إدارة مترفعة ودخيلة، وكان اهتمامها الأول هو الحفاظ على بقائها ورفاهيتها.

يمكن تلمس هذا النزوع لخدمة الذات بوضوح في السياسات التعليمية التي انتهجها محمد علي، تلك السياسات التي شارك الطهطاوي بقوة في وضعها. طبعًا، كلنا مفتونون بالطهطاوي، الشيخ الأزهري الذي خلص الإبريز عند تلخيصه لباريز. نحن مفتونون بمجال عمله الناجح في الترجمة والتعليم والنشر. نحن جميعًا مدينون لمطبعة بولاق، التي تعد مع مستشفى قصر العيني، المؤسسة الوحيدة التي واصلت العمل منذ عصر الباشا العظيم، والتي لم تطبع فقط رحلة الطهطاوي الباريسية، بل طبعت كذلك جواهر الكلاسيكيات العربية في التاريخ، الفقه والسيرة. نحن نفكر في الطهطاوي كأب للترجمة، والتي نعتبرها الترجمة من اللغات الأوروبية، وبالأخص اللغة الفرنسية- قناتنا إلى الحداثة والتنوير. الطهطاوي هو عميد نهضتنا. إنه نبي حداثتنا.

لكن الطهطاوي كان في المقام الأول بيروقراطيًا ومسؤولًا حكوميًا وناجحًا جدًا في ذلك. لم تكن رحلته مثل الرحلات السابقة لعلماء المسلمين الذين طلبوا العلم ولو في الصين، ولكنه كان عضوًا في بعثة طلابية رسمية باريسية تمولها الدولة. ولدى عودته، عمل كمترجم في المستشفى العسكري الذي تم إنشاؤه حديثًا، مستشفى قصر العيني، والذي كان لا يزال يقع في أبو زعبل إلى الشمال الشرقي من القاهرة بجوار معسكر جهاد آباد العسكري. كانت مسيرته الطويلة هي حياة موظف حكومي ذكي وماهر، عرف كيف يتعامل مع المتغيرات، ونجح في الدفاع عن موقعه البيروقراطي، وفي توفير الأموال لمشروعاته، والدفاع عن أتباعه وتأمين وظائف حكومية لهم. وقبل كل شيء، تعلم كيف يشق طريقه داخل البيروقراطية المصرية في صمت. لقد سن الطهطاوي سنة اهتدى بها العديد من المثقفين المصريين: المشي جنب الحيط. بعد قرنين من الزمن، كان فاروق حسني، وزير الثقافة الأطول خدمة في التاريخ المصري الحديث، يفتخر بنفسه قائلًا إن أكبر إنجازاته هي إدخال المثقفين إلى «الحظيرة»، والتي كان يعني بها وزارة الثقافة.

بالنسبة لمشروع النهضة المزعوم الذي كان الطهطاوي جزءًا منه، فإنه لم يكن كما نعتقد. على الرغم من حقيقة الإشادة بمحمد علي لنشره التعليم، وفتح مدرسة تلو الأخرى، وإرسال الطلاب إلى أوروبا وتأسيس صحافة حديثة، وإطلاق أول صحيفة منتظمة في الشرق، فقد عارض بشدة نشر التعليم العام. وفي رسالة إلى ابنه إبراهيم باشا، حذره من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطوة. نصح ابنه بتدبر ما حدث لملوك أوروبا عندما حاولوا تعليم الفقراء. وأضاف أنه يجب أن يكتفي بتعليم عدد محدود من الأشخاص الذين يمكنهم تولي مناصب رئيسية في إدارته والتخلي عن أي أفكار حول تعميم التعليم. ولقد التزم محمد علي بتلك النصائح، وكان حريصًا على فتح «مدارس» كانت في الواقع معاهد فنية تهدف إلى تزويد الإدارة المتنامية بمن تحتاج إليهم من البيروقراطيين المؤهلين الذين يحترمون أنفسهم، ولكنهم أيضًا منصاعون. (لقد حدث خلط بين الكلمة التركية «مدارس» أي المعاهد الفنية، التي كانت تستخدم للإشارة إلى مؤسسات الباشا التعليمية، وبين الكلمة العربية «المدرسة»، والتي كانت تعني في القرن التاسع عشر «المدرسة الابتدائية». لو كان الباشا يعتزم نشر التعليم الأوليّ بين أوساط الشباب المصري، لكان اسم مؤسساته التعليمية «مكتب»، وهي كلمة تركية تعني «مدرسة ابتدائية»).

يمكن قول الشيء نفسه عن المطبعة الأميرية ببولاق التي تأسست عام 1821. لقد أطلقت هذه المطبعة، بكل تأكيد، مشروعًا مثيرًا للإعجاب لتحرير ونشر نفائس الأدب العربي الكلاسيكي. لكننا كثيرًا ما نغفل عن حقيقة أن هذه المطبعة تأسست في البداية لخدمة الجيش، وليس لتثقيف العامة، وأنه على مدى السنوات الثلاثين الأولى من وجودها، كان أكثر من نصف منشوراتها كتبًا عسكرية وبحرية تهدف إلى استخدامها في المعسكرات لتعليم الجنود والبحارة كيفية خدمة الآلة العسكرية الجبارة التي أنشأها الباشا. ولقد وضع المحررون والمترجمون ومصححو اللغة، الذين عملوا في هذه المؤسسة، عينًا على كتبهم وعينًا أخرى على ولي النعم بهدف إرضائه. هذا هو السبب في أن السير الذاتية التي نشرتها مطبعة بولاق، على سبيل المثال، كانت لرجال عظماء مثل بونابرت، أو نساء عظيمات، مثل كاترين العظيمة. وعندما اقترحوا نشر ترجمة تركية لكتاب مكيافيللي «الأمير»، اعترض الباشا بالقول إنه سيكون مضيعة للمال لأن الكتاب لا يحتوي على شيء لم يكن يعرفه بالفعل.

ما يشكو منه علاء، إذن، ليس تراجعًا عن مشروع جليل، ولا اختطافًا لمشروع نبيل، بشّر به الطهطاوي ذات يوم. بل هو المحصلة النهائية لمشروع التنوير المعيب من الأصل، والذي أطلقته الدولة لخدمة نفسها. نحن، الشعب، لم نكن يومًا المستفيد المُستهدف من هذا المشروع. مأزقنا الراهن هو أننا كنا ذوي نفع للدولة في الماضي، أما الآن، فقد أصبحنا عائقًا ومصدر إزعاج، بل ومصدر خطر حتى. أصبحنا بلا دية. ومن هنا، جاءت رغبة الدولة في بناء عاصمة جديدة وحصينة، يمكنها التمترس فيها والابتعاد عن وجودنا المزعج؛ وفي الوقت نفسه، تبني الدولة أقبية مظلمة لتضع فيها المواطنين المفكرين والناقدين والمتفاعلين مع مجتمعهم، مثل علاء. ليس المقصود من حبسهم في هذه الأقبية هو ردع غيرهم من المواطنين المتشابهين معهم في التفكير، بل الهدف هو سرقة صحتهم وقدرتهم على التفكير.

هذا هو ما يشكو منه علاء، وهو بذلك يذكرنا، مرة أخرى، بأنه المواطن الأشجع والأكثر أهمية والأكثر تفاعلًا من بيننا جميعًا. وفي الوقت الذي تحولت فيه مصر إلى سجن كبير، تمكن علاء من التمسك بإنسانيته وأن يصبح أكثر المصريين شعورًا بالحرية.