مقال نُشر في أخبار الأدب عدد ٧١٨ في ١٧ ابريل ٢٠٠٧ وذلك في ملف عن مفهوم “الحياة” كما ورد في كتابات الفيلسوف الإيطالي المعاصر جورجيو أجامبين. وصدر هذا العدد بالاشتراك مع مجلة “دوكومنتا” وتجدون هنا شرحا لهذا التعاون، وتلخيصا دقيقا لأفكار المقال. (والصورة أعلاه من تصميم Gary Neill)

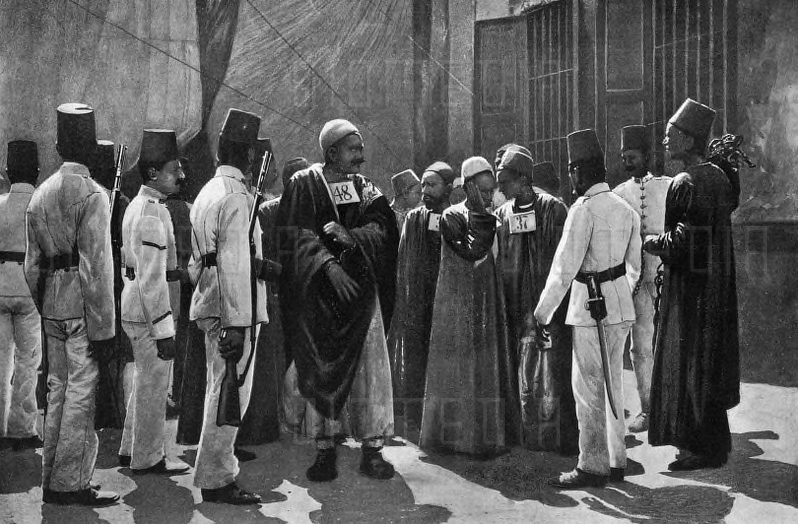

في يوم ٦ نوفمبر ١٨٥٨ ذهب سلطان العبد، أحد العبيد العاملين في دايرة إلهامي باشا، إلي المحروسة (كما كانت القاهرة تسمي وقتئذ) بعد أن أخذ إذنا بالغياب مدة يوم واحد، علي أنه لم يعد إلي الدايرة في نهاية اليوم كما كان مقررا. وكانت هذه الدايرة تقع في صحراء الحصوة التي عرفت لاحقا بالعباسية شمال غربي المحروسة، أما صاحبها فكان إلهامي باشا ابن عباس باشا الذي كان يحكم البلاد حتي أربع سنوات خلت فقط، أي أنه كان حفيد أخي الحاكم الحالي، سعيد باشا. وعندما ظهر سلطان بعد اختفائه بيومين شرع ناظر الإسطبل الملحق بالدايرة، واسمه عمر بك وصفي، في معاقبته العقاب الذي اعتبره مناسبا لجرمه ورادعا كافيا للعبيد الآخرين، إذ أمر بعض العبيد والخدم العاملين بالدايرة بجلد سلطان بالكرباج علي ظهره وعلي إليتيه بعد نزع ملابسه. وقد بلغ عدد السياط رقما مهولا، إذ قال بعض العبيد أن سلطان تلقي ألفا وخمسمائة سوط وأنه كان يتقيأ من شدة الألم وأن الدم كان يتناثر من إليتيه عند الضرب!! واشتط عمر بك في تعذيب العبد فمنع عنه الأكل والشرب ورفض إرساله للقشلة للعلاج حتي فاضت روحه بعد ثلاثة أيام.

وعندما سري خبر موت سلطان بين أقرانه العبيد انزعجوا انزعاجا شديدا، وعقدوا العزم علي ألا يفلت عمر بك من فعلته واتفقوا فيما بينهم علي أن يذهب أحدهم ليبلغ الضبطية (أي مقر شرطة القاهرة وكان دورها شبيها بمديرية أمن القاهرة الآن). وبالرغم من بعد الضبطية عن الدايرة (إذ كانت وقتئذ في الأزبكية وتفصلها عن الدايرة مسافة كبيرة من الصحراء)، فقد ذهب بالفعل أحد العبيد واسمه عبد الزين الأسود إلي الضبطية للإبلاغ عن الواقعة، وسرعان ما تبعه ستة وعشرون عبدا آخرين قدموا فيما يشبه مظاهرة احتجاج شكوي في حق عمر بك مطالبين فيها أن الحكومة تجري مجراها.

وبالفعل تحركت الحكومة وذهب مأمور الضبطية بنفسه إلي الدايرة وبعد أن حاول الحرس منعه من الدخول تمكن في النهاية من القبض علي عمر بك واصطحابه إلي مقر الضبطية حيث جري استجوابه، وبعد الحصول علي تقرير الطبيب الشرعي (الذي كان يسمي وقتئذ حكيم السياسة) قجدم عمر بك للمحاكمة. وبعد خمسة أشهر من المداولات وبعد أخذ رأي الوالي سعيد باشا نفسه في القضية، صدر حكم بنفي عمر بك كلية من القطر المصري علي ألا يعود إليه أبدا.

بعد مائة وخمسين عاما علي هذه القضية وفي فبراير ٢٠٠٧ وقعت حادثة مقاربة لها، إذ قبض أحد ضباط مباحث أمن الدولة علي مواطن كان قد صدر بحقه أمر اعتقال. وحسب الروايات الصحفية قام الضابط بضرب المواطن أمام محطة مترو حدائق القبة وأوقع به إصابات استدعت إرساله إلي مستشفي الزهور ثم مستشفي الساحل التعليمي. وبعد أن أكد الأطباء تحسن حالته اقتيد المواطن إلي قسم شرطة الحدائق حيث تم تعذيبه حسبما جاء في شهادة أحد المحبوسين احتياطيا داخل الحبس، ونتيجة لذلك التعذيب توفي المواطن في القسم وأكد تقرير الطب الشرعي أن الإصابات الموصوفة بحلمتي الثدي والعضو الذكري تبين أنها من الممكن أن تكون نتيجة صعقه بالكهرباء باستعمال سلك كهربائي أو ما شابه ذلك. وبناء علي ذلك أحالت النيابة الضابط إلي محكمة جنايات شمال القاهرة. علي أنه في أثناء الجلسة الثالثة من المحاكمة قدم دفاع الضابط محضر تنازل من أبي الضحية، وعندما استدعت المحكمة أسرة القتيل تبين اختفاؤها في ظروف غامضة.

هناك نقاط عديدة تستوقفنا عند مقارنة هاتين القضيتين. ففي القضية الأولي تمكن عدد من العبيد السود من إقامة الدعوي علي أحد البكوات العاملين في دايرة أمير ينتمي إلي البيت الخديوي الحاكم الذي كان يمثل عصب السلطة ومركزها في ذلك الوقت، بينما نجد في القضية الثانية أن أهالي الضحية بعد أن أكدوا علي أن ابنهم كان يتمتع بصحة جيدة قبل القبض عليه وأنه لا يعقل أن يكون قد توفي وفاة طبيعية كما زعم الضابط، عادوا واسقطوا حقهم ثم اختفوا كلية في ظروف غامضة. أما الأمر الثاني الملفت للنظر هو المكان الذي وقع فيه التعذيب، إذ نري في القضية الأولي أن عمر بك قام بتعذيب سلطان العبد في دايرة تابعة لأحد الأمراء، مما قد يكون شجعه علي فعلته النكراء ظنا منه أنه سيكون بمنأي عن مساءلة الحكومة، إلا أن الحكومة (ممثلة في مأمور الضبطية ثم الوالي سعيد باشا بنفسه) قررت أن التعذيب، وإن كان أوقعه أحد البكوات علي عبد أسود، لا يمكن التغاضي عنه إذ أن عمر بك، بتعذيبه أحد الأفراد حتي الموت، قد تجاري وتعدي وضيع حرمة الحكومة فيذاك فالحكومة لا تترك حق تعديه عليها بل لا بد من اخذ حقها من نظير تعديه في هتك حرمتها، كما جاء في أوراق القضية. أما في القضية الثانية فنري أن التعذيب قد تم في قسم الشرطة أي في المكان نفسه المفترض أن يكون ملاذا للمظلومين ونصيرا للمستضعفين.

وانطلاقا من التباين بين هاتين القضيتين الذي يوضح كيف تحول قسم الشرطة من مكان يحمي عبيدا سود من بطش أحد البكوات إلي مكان يقوم فيه ضباط الأمن بتعذيب مواطن حتي الموت يحاول هذا المقال أن يقدم رؤية للتطور الذي طرأ علي الحياة السياسية المصرية علي مدار قرن ونصف. ويعتمد المقال علي كتابات المفكر الإيطالي المرموق جورجيو أجامبين للوقوف علي كيفية ظهور الدولة المصرية الحديثة وتطورها، وكما تشير القضيتان المذكورتان تتخذ الرؤية التالية من الجسد وحدة تحليلها الأساسية ويشكل جسد المواطن المعذب أو الجسد المعذب حيز اهتمامها وموضوعها. ويخلص المقال، اعتمادا علي نظريات أجامبين عن السلطة وعن الحياة الجرداء، إلي أن سلطة الدولة المصرية قد نجحت في أن تحول رعاياها إلي مواطنين ولكن مواطنين خلعاء، بلا دية، أي أفراد واقعين تحت تهديد دائم وغير مشروط بسحب الحياة منهم.

وقد تثير دراسة تطور النظام السياسي المصري عن طريق تتبع التحولات التي طرأت علي ممارسة مثل التعذيب بعض التساؤلات، فقد جرت العادة علي دراسة تاريخ النظام السياسي المصري الحديث مثلا عن طريق تحليل كتابات مفكري النهضة كالطهطاوي ومحمد عبده وقاسم أمين ولطفي السيد وطه حسين وغيرهم للوقوف علي محاولاتهم بلورة فكر سياسي حديث يقوم علي مبادئ المواطنة والمساواة والديموقراطية. وقد يفضل البعض تتبع تطور النظام السياسي المصري بدراسة تطور مفهوم الوطنية بدءا من لحظة مخاطبة نابليون في منشوره الشهير للمصريين كمصريين (وليس كمسلمين أو كرعايا للسلطان العثماني) ومرورا بمبايعة الشعب المصري لمحمد علي ومطالبتهم بتوليته عليهم بعد أن شرطوا عليه شروطا محددة، ثم تحليل كتابات الطهطاوي العديدة التي كرست أكثر من غيرها مفهوم الوطنية وغربلته وحددت معالمه ومعانيه، ثم مراقبة ظهور شعار مصر للمصريين لأول مرة أثناء ثورة عرابي، وانتهاء بانتصار مبدأ الدين لله والوطن للجميع الذي رفعته ثورة ١٩١٩. أما البعض الآخر فقد يفضل، عوضا عن ذلك، أن يدرس تطور النظام السياسي المصري عن طريق دراسة ممارسات مثل الانتخابات أو النشاط البرلماني أو الصحافة أو نشاطات الجماعات السياسية المعارضة أو نشاط الأحزاب أو غير ذلك من المواضيع التقليدية المرتبطة بالنظرة الشائعة عن مفاهيم مثل الدولة والسلطة والسياسة. ولن ينكر أحد من هؤلاء الباحثين في تاريخ مصر السياسي الحديث أن التعذيب ممارسة انزلقت إليها بعض الحكومات المصرية في العصر الحديث وأنها ظاهرة تستحق الدراسة نظرا لخطورتها وأهميتها، ولكن وضعها في مركز البحث واتخاذها كوحدة تحليل أساسية وكممارسة توضح طبيعة النظام السياسي وتكشف كنهه فهو الأمر الذي سيرفضونه رفضا قاطعا مؤكدين أن في هذه الرؤية الكثير من الشطط وليا للحقائق، هذا إذا لم يقولوا أيضا أن هذه الرؤية تعبر عن ضمائر فاسدة تحاول أن تشوه صورة مصر وتلطخ سمعتها.

***

ولا يحاول هذا المقال أن يدخل في سجال حول من يشوه صورة مصر: القائمون بالتعذيب أم الدارسون له، مع أهمية هذا السجال وضرورته. فالغرض الأساسي من هذا المقال هو التنظير لظاهرة التعذيب وليس محاولة رصدها، والوصول بهذه النظرية إلي فهم أفضل ليس فقط لها ولكن لمجمل النظام السياسي المصري، إضافة إلي محاولة شرح دقيق (وإن كان غير شائع) لمفاهيم مثل الدولة والسلطة والسيادة وأخيرا مفهوم السياسة نفسه.

وكما أشرت سابقا يستخدم التحليل التالي أعمال جورجيو أجامبين عن القانون والسياسة علها تساعدنا علي فهم علاقة التعذيب بالسياسة في تاريخ مصر الحديث، وقد يكون من المفيد قبل الخوض في هذا التاريخ أن نقدم عرضا مختصرا لأهم الأفكار الذي يتناولها أجامبين في واحد من أهم كتبه إن لم يكن أهمها جميعا، هذا مع العلم أن أجامبين ما يزال يصيغ نظرياته وأفكاره وأن عمله لم يكتمل بعد.

يعتبر جورجيو أجامبين واحدا من أهم الفلاسفة الإيطاليين المعاصرين وأحد أهم العاملين في مجال النظرية الفلسفية الراديكالية علي مستوي العالم. وقد كانت لأفكاره ونظرياته أثر كبير علي حقول معرفية متعددة بدءا من الفلسفة ومرورا بالنقد الأدبي والفني، والقانون والتاريخ، وعلم الاجتماع والجغرافيا والعلوم السياسية. وأجامبين من مواليد ١٩٤٢ ودرس كلا من القانون والفلسفة وأنجز رسالة دكتوراه عن الفكر السياسي لسيمون فييل (١٩٠٩ – ١٩٤٣)، الناشطة اليسارية الفرنسية، وبعد حصوله علي الدكتوراه شارك في محاضرات مارتن هايدجر عن هيجل وهرقليتس. وقد عمل في جامعات عدة في إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة. وبعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١ امتنع عن زيارة الولايات المتحدة اعتراضا علي الشهادات البيولوجية التي استحدثتها سلطات الهجرة والجوازات الأمريكية كشرط لدخول البلاد.

وتتميز كتابات أجامبين بالتنوع الشديد وبصعوبة إخضاعها لتفسير موضوعي أو مفهومي بسيط وواضح. فعلي مدار ثلاثة عقود تعددت هذه الكتابات وتباينت موضوعاتها، علي أنه يمكن القول إنها بشكل عام تتشابك مع أفكار ونظريات فالتر بنيامين (١٨٩٢ – ١٩٤٠) التي تعد من أهم الإسهامات الخلاقة وغير التقليدية التي شهدتها الفلسفة الغربية في العصر الحديث. وكان لإشراف أجامبين لمدة خمسة عشر عاما (١٩٧٩ – ١٩٩٤) علي ترجمة أعمال بنيامين إلي الإيطالية أكبر الأثر علي تطوره الفكري، الأمر الذي نجد له صدي في اهتمامه بأسئلة اللغة وقوة القانون، وسياسة المشاهد الاستعراضية ، والتاريخ والسلطة الزمنية، والتمثيل.(representation)

ويعتبر كتاب أجامبين الخليع: السلطة السيادية والحياة الجرداء واحدا من تلك الكتب القلائل التي تحرك المياه الراكدة بطرحها لأسئلة جديدة وصادمة في حقول معرفية عديدة. فمنذ ظهوره بالإيطالية أول مرة عام ١٩٩٥ ثم ترجمته للعديد من اللغات بعد ذلك بسنوات قليلة (ظهرت الترجمة الفرنسية عام ١٩٩٧ والترجمتان الإنجليزية والأسبانية عام ١٩٩٨) والانبهار بأفكاره الثاقبة يصيب الكثيرين من مؤرخين وأنثروبولوجيين وفلاسفة القانون وعلماء الاجتماع وغيرهم.

في آخر فقرة من مقدمة كتابه المثير يقول أجامبين إنه قصد من كتابه هذا أن يكون ردا علي التضليلات الدموية للنظام الكوني الجديد، وإنه في محاولته لتقديم هذا الرد اضطر إلي إعادة النظر في الكثير من المسلمات التي بنت عليها العلوم الاجتماعية نظرياتها. ومن أهم هذه المسلمات اثنتان: الأولي المؤكدة علي قدسية الحياة الآدمية والثانية تلك المتعلقة بإشكالية السلطة السيادية. وبين هاتين المسلمتين وفي محاولة لطرحهما للتساؤل وإعادة النظر فيهما يقدم أجامبين كتابا يعرض فيه تخيلا عن أصل النظام السياسي الحديث وحقيقته.

وقد يكون من المفيد قبل التعرض للأفكار الأساسية التي يتناولها أجامبين في كتابه المهم أن نقدم تعريفا مختصرا للكلمات الواردة في عنوان الكتاب. اختار أجامبين مصطلح homo sacer عنوانا للكتاب وهو مصطلح لاتيني غير دارج وغير مألوف شأنه شأن الخليع في العربية (أنا أدين للصديق شريف يونس باقتراحه هذه الترجمة). والـhomo sacer” مصطلح قانوني يعود تاريخه إلي العصور الرومانية السحيقة السابقة علي ظهور روما نفسها وكان يستخدم للإشارة إلي ذلك الشخص الذي، بسبب فعل ما قد ارتكبه، يجري استبعاده من المدينة ونفيه منها ويجحّل قتله ولكن دون أن يجقتّص من قاتله، أي هو الشخص الذي يجحل دمه ويمكن قتله دون قصاص. وفي العصور الجاهلية السابقة علي ظهور الدولة الإسلامية كانت العرب تطلق لفظ الخليع علي ذلك الشخص الذي تخلعه قبيلته وتسحب عنه حمايتها وبذلك يمكن قتله دون عقاب، وهو بذلك يبدو مشابها للهومو ساكر في القانون الروماني القديم.

أما السلطة السيادية فيقصد بها تلك السلطة التي يمارسها صاحب السيادة (مثل الملك أو السلطان) والتي عادة ما تقترن في الأذهان بالاستخدام المفرط للقوة واستعراضها علي أجساد المجرمين في مشاهد يقصد منها إرهاب المتفرجين مثل المشاهد العلنية للإعدام أو التعذيب. وأخيرا، فإن أجامبين لا يقصد بالحياة الجرداء حالة الطبيعة التي استخدمتها النظرية السياسية الليبرالية للإشارة إلي الحالة الافتراضية التي كانت عليها الإنسانية قبل ظهور الدولة واحتكارها لوسائل العنف. ولكن يقصد قدرة السلطة السيادية علي تجريد الحياة من المعني ومن القيمة.

ويتمحور كتاب أجامبين حول فكرتين أساسيتين، الأولي هي أن العمل الأساسي التي تقوم به السلطة السيادية هو إنتاج الحياة الجرداء كعنصر أساسي أصيل، والثانية هي أنه في الوقت الحاضر ليست المدينة هي الحيز الأمثل الذي تتجلي فيه السياسة، بل يحدث هذا في معسكر الإبادة. إن معسكر الإبادة هو ناموس الحياة السياسية في العصر الحديث.

ما معني تلك الأفكار الغامضة؟ ما علاقة معسكر الإبادة بالقانون؟ وما الصلة بين الخليع وكل من صاحب السيادة ومعسكر الإبادة؟ قد يكون من المفيد تتبع تلك العلاقات المبهمة وغير الواضحة عن طريق رصد أسلوب أجامبين للتعاطي مع كل من ميشيل فوكو وفالتر بنيامين وكارل شميت .

في الجزء الأول من دراسته المعنونة تاريخ الجنسانية (The History of Sexuality)أسهب فوكو في وصف نوع من السياسة أسماه السياسة الحيوية biopoliticsالتي رآها تميز العصر الحديث. في هذا العمل ذهب فوكو إلي أن السلطة الحديثة تتميز بشكل أساسي عن السلطة السيادية، فبينما كانت تلك الأخيرة تعني القدرة علي سلب الحياة أو الإبقاء عليها والتي كان الملوك والأباطرة يمارسونها علي رعاياهم، فإن السلطة الحديثة تتميز بعلاقة إنتاجية مع الحياة بمعني أن في الأزمنة الحديثة لم تعد السلطة منحصرة في أعمال سلب للحياة (مثل الإعدام) أو الإبقاء عليها (مثل الدفاع عن المملكة بما يستتبع ذلك من تجييش الجيوش وجباية الضرائب إلخ) بل تعدت تلك المجالات لتشمل كل ما من شأنه إنتاج الحياة، مثل العمل علي زيادة عدد الرعايا والاهتمام بمستوي معيشتهم والارتقاء بظروف حياتهم. ومن هنا كان استحداث ممارسات مثل الإحصاء والرعاية الصحية والصحة العامة والصحة الإنجابية، التي لم تكن من المسائل التي اهتمت بها السلطة السيادية. وبمعني آخر، فإن فوكو ذهب إلي أن مفهوم ما يميز ظهور الحداثة ليس التحول من مفهوم الرعايا إلي مفهوم المواطن كما تقول النظرية الليبرالية التقليدية، بل التحول من مفهوم الرعايا إلي مفهوم السكان. أما وقد ظهر السكان فإن النمط السياسي السائد لم يعد السلطة السيادية بل السلطة الإنضباطية، ويقصد بها فوكو تلك السلطة المتغلغلة في نسيج المجتمع والتي تلامس أجساد السكان والتي تبلغ ذروتها في المراقبة الذاتية التي يمارسها السكان علي أنفسهم وأجسادهم في ملبسهم ومأكلهم ومنامهم، في مشيهم وقيامهم، في المصنع والمكتب والمنزل. فقد رأي فوكو أن عتبة الحداثة قد تم اجتيازها عندما حدث تحول من السلطة السيادية إلي السياسة الحيوية أي عندما أصبحت مراقبة السكان (لذواتهم) عملا سياسيا بحتا.

يشتبك أجامبين بشكل أساسي في كتابه الخليع مع أفكار فوكو عن السلطة الحيوية، ويقول إنه حاول أن يكمل ما تركه فوكو ناقصا. يختلف أجامبين مع فوكو في النظر إلي لحظة ظهور السياسة الحيوية كلحظة ظهور الحداثة: ويقول عوضا عن هذا إنه من الممكن القول إن ظهور السياسة الحيوية كانت دائما عملا من أعمال السلطة السيادية. ما يقصده أجامبين هنا هو أن التحول الذي حدث مع ظهور الحداثة ليس ظهور نمط جديد من السلطة بل إظهار بعد كان دائما كامنا في مفهوم الغرب عن السياسة، وهذا التحول، في رأي أجامبين، يضع كلا من الديموقراطية والشمولية في سلة واحدة من جهة اهتمامهما بالبعد الحيوي. وبعبارة أخري فإن ما يميز الديموقراطية الحديثة عن المدينة الدولة التي تحدث عنها أرسطو وغيره من الفلاسفة الإغريق ليس هو إدماج الحياة الحيوية في المجال السياسي بقد ما هو قدرة الدولة الحديثة علي التقريب بين السلطة السيادية والسلطة الحيوية بشكل غير مسبوق.

أما كيف ولماذا يحدث هذا فإن أجامبين يجيب علي هذين السؤالين عن طريق اشتباكه مع كل من شميت وبنيامين. وتتجلي عبقرية أجامبين عند محاولته الوقوف علي طبيعة مفهوم الغرب عن السياسة الحديثة في اختياره لهذين المفكرين ولتركيزه علي تعليقات الثاني منهما علي مقولات الأول، فبنيامين، كما هو معروف، قد فر من ألمانيا نظرا لأصوله اليهودية عندما وصل النازيون للحكم عام ١٩٣٣ واستوطن باريس، ولكن بعد أن سقطت المدينة في أيدي النازيين عام ١٩٤٠ فر مرة أخري من جلاديه واتجه جنوبا حتي وصل إلي الحدود الفرنسية الأسبانية، وعندما وجد النازيين خلفه وجنود فرانكو أمامه لم يجد بدا سوي أن ينتحر في المنطقة العازلة بين البلدين. أما شميت فقد كان من ألمع رجال القانون في ألمانيا النازية، بل كان من أهم منظري الحركة النازية وكان عضوا في الحزب النازي ومن أهم أنصاره من رجال الفكر. علي أن ما لفت نظر أجامبين في هذا الثنائي الدرامي (بل المأساوي) لم يكن سيرة كل منهما بل آرائهما عن السيادة والقانون وحالة الاستثناء.

***

في كتابه الثيولوجيا السياسية المطبوع عام ١٩٢٢ حاول شميت أن ينظٌر لمفهوم صاحب السيادة (the sovereign). ومن نافلة القول أن مفهوم السيادة مفهوم شائع وإن كانت الدراسات التي تجنظر له قليلة وتكاد تنعدم. وتذهب الدراسات النظرية القليلة التي تتناول مفهوم السيادة إلي شرح الممارسات المندثرة التي كان يقوم بها الملوك والحكام المستبدين قبل ظهور الأفكار الدستورية، أما الأنظمة الليبرالية فقد أكدت دوما علي أنها تمارس السيادة داخل منظومة القوانين والقواعد نافية بشدة أنها تتعداها. وعلي عكس تلك النظريات الليبرالية يستهل شميت كتابه الثيولوجيا السياسية بسبع كلمات حاسمة شكلت محور تفكير بنيامين وأجامبين عن القانون. يقول شميت في صدر كتابه إن صاحب السيادة هو ذلك الذي يقرر الاستثناء. يرتبط فهم شميت للاستثناء بحالة الطوارئ، أي حالة أزمة سياسية واقتصادية تهدد الدولة ويستدعي حلها تعليق العمل بالقانون والقواعد العامة.

ولكن، وكما يؤكد شميت، حالة الخطر تلك لا يمكن التنبؤ بها وبالتالي فإن تعليق القانون وإبطاله يجب أن ينتج عن قرار واعي. ويزيد شميت، علي عكس كل النظريات الليبرايلة، إن في هذا القرار الواعي يكمن لب سيادة الدولة وجوهرها ‘أي جوهر السيادة’، تلك السيادة التي إن أردنا أن نعرفها تعريفا قانونيا دقيقا لقلنا إنها ليست احتكار القهر أو الحكم، بل احتكار القرار.

وعند قراءته لهذا التحليل غير التقليدي لمفهوم السيادة قرر بنيامين في مقالته الشهيرة أطروحات حول فلسفة التاريخ (التي أتمها في ربيع 1940 قبيل انتحاره) إن حالة الاستثناء أصبحت في الواقع قانونا. ومن تلك الملاحظة الثاقبة لبنيامين طور أجامبين فهمه لمقولة شميت الأساسية، فمن منطلق أن السمة الخاصة للاستثناء المسموح به قانونا تنبع من حقيقة أنها حالة وضعية لا يمكن التنبؤ بها خلجص أجامبين إلي أن الاستثناء لا هو قرار قانوني ولا هو تقرير واقع بل هو قرار سيادي ينشئ العلاقة بين القانون والواقع في المقام الأول. وبالتالي، وهنا مربط الفرس في رؤية أجامبين للقانون، فإن صاحب السيادة باستحواذه، تعريفا، علي الحق في إعلان حالة الاستثناء (الطوارئ) يطمس الخط الفاصل بين الواقع والقاعدة القانونية، بين الحدث والقانون، بين القاعدة والاستثناء. وبذلك يصبح القانون قائما ولكن بدون دلالة، وتصبح حالة الطوارئ قاعدة دائمة تخضع للتقدير اللحظي لصاحب السيادة.

وبناء علي هذه الإشكالية الكامنة في صلب السيادة الحديثة والتي يتحول الاستثناء الذي يقرره صاحب السيادة إلي قانون يصل بنا أجامبين إلي الخليع، ذلك الذي يمكن قتله ولكن دون أن يجقتص من قاتله. فالعلاقة التي تحكم الفرد بالقانون في الأنظمة السياسية الغربية، حسب رؤية أجامبين، هي علاقة نفي وإقصاء، فالفرد يخضع للقانون في نفس اللحظة التي يتخلي فيها القانون عنه. وفي واحدة من أكثر مقولاته راديكالية يري أجامبين أنه بما أن الاستثناء أصبح قاعدة في السياسة الحديثة فإن ذلك يستتبع ليس فقط أن بعض الأشخاص أصبحوا خلعاء، أي مجردين من الحماية القانونية، بل أننا كلنا أصبحنا خلعاء لأننا أضحينا نحيا حياة لا يمكن الارتكان عليها فهي يمكن أن تسحب مننا في أي لحظة وبدون تحفظات.

من هنا قرر أجامبين أن معسكر الإبادة هو الحيز الذي تتجلي فيه السلطة السيادية الحديثة في أنقي صورها، فهو بذلك أمسي النموذج الأمثل للسياسة الحديثة. فأجامبين يقرر في مقابل كل النظريات السياسية الغربية المستقاة من أرسطو إن المعسكر، وليس المدينة، هو ناموس السياسة ومجالها الأنقي، ففي المعسكر تتجسد حالة الاستثناء التي تصبح قاعدة في أبسط صورها. وعلي الرغم من أن الحياة في المعسكر تخضع للمراقبة والتنظيم المستمرين وأن القواعد التي تنظم الحياة في المعسكر واضحة ويجري تطبيقها بدقة، إلا أن طبيعة الاستثناء التي تميز المعسكر تجعل تلك القواعد بدورها استثنائية بمعني أنه يمكن أن تعلق وتبطل في أي وقت. وبالنسبة لنزلاء المعسكر فهؤلاء عندما يجقتلون لا يعد ذلك إعداما أو قصاصا أو أضحية بل تحقيقا للقدرة الكامنة فيهم بأن يجقتلوا، فهم في المقام الأول والأخير خلعاء يحيون حياة جرداء، أي حياة يمكن سحبها منهم في أي وقت.

***

بعد هذا العرض القصير للأفكار التي يطرحها أجامبين في كتابه الخليع يمكن لنا أن ندرك مدي راديكاليتها واختلافها عن النظريات التقليدية للسياسة، الليبرالية منها أو الماركسية، بل حتي الفوكودية. فعوضا عن المدينة التي تظهر في الكتابات الفلسفية الإغريقية كحيز يتضح فيه الفرق بين ما هو داخل السياسة وما هو خارج عنها، بين التحضر والتوحش، يذهب أجامبين إلي أن معسكر الإبادة هو الحيز الأمثل الذي تتضح فيه طبيعة السياسة. وإضافة إلي الثالوث المقدس المكون من الدولة والشعب والأرض الذي شرحته النظرية السياسية الليبرالية، يزيد أجامبين عنصرا رابعا: المعسكر. وعوضا عن الفكرة القائلة بأن أصل العمران والقانون يكمن في اللغة التي تميز الإنسان عن الحيوان ويتخاطب بها مع أقرانه من البشر يقول أجامبين إن أصل العمران يكمن في السياج الذي يفصل الناس عن بعضهم البعض. وعوضا عن النظرة الماركسية التي تري في الدولة أداة في أيدي الطبقة المهيمنة إقتصاديا لتكريس هيمنتها وإسباغ الشرعية علي ممارساتها يركز أجامبين علي قدرة صاحب السيادة علي تقرير لحظة الاستثناء وبذلك يعلق القانون ويفرغه من معناه. وأخيرا ومقارنة بفوكو الذي رأي في البانوبتيكون، ذلك السجن الدائري الذي يخضع كل سجين فيه (أو يتخيل أنه يخضع) إلي مراقبه الحارس القابع في مركز السجن، يري أجامبين أن المعسكر قد حل محل السجن كالنموذج الأمثل لتجلي السلطة: كما أن تلك السلطة لم تعد تلك السلطة الحيوية المعنية بأمور مثل الصحة ومعدل المواليد وطول العمر والعرق، بل أمست تتعلق بأمور أكثر خبثا وأبسط في آن واحد، فهي الآن تتعلق بتحديد أي حياة تستحق أن تعاش.

***

بوش و الحرب علي الإرهاب

تلك بالطبع أفكار جريئة وصادمة، ويكمن شططها في طرحها بديهيات النظرية السياسية للتساؤل وتشكيكها في المسلمات التي نبني عليها إدراكنا السياسي وفهمنا للواقع. وبتتبع الترجمات والدراسات والندوات المتعلقة بأعمال أجامبين يتضح لنا مدي الاهتمام الذي تلاقيه أعماله في الأوساط الأكاديمية والحقوقية والسياسية في الكثير من البلاد الأوروبية إضافة إلي الولايات المتحدة. ويعود هذا الاهتمام ليس فقط لطبيعة الأفكار ذاتها وجرأتها بل أيضا لما وجده فيها الكثيرون من قدرة علي شرح اللحظة التاريخية المعاصرة والتطورات المتلاحقة التي تموج بها الساحة الدولية وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش الحرب علي الإرهاب. ففي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر والإجراءات القانونية الاستثنائية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية للتعامل مع ما قررت أنه حدث طارئ لا تستطيع القوانين والأعراف والقواعد السائدة التعامل معه ازداد الإقبال علي كتابات أجامبين (السابقة علي تلك الهجمات) لما تحتويه هذه الكتابات من أفكار قد تساعدنا علي فهم تلك اللحظات الحالكة السواد التي تمر بها مجتمعاتنا.

فبوسع كتابات أجامبين أن تقدم تفسيرا مختلفا اختلافا جذريا عن التفسيرات الشائعة لأعمال الرئيس بوش وقراراته المصاحبة لإعلانه الحرب علي الإرهاب. فقد فوجئ الكثيرون بسلسلة الإجراءات الرعناء الذي اتخذها بوش بعد أحداث سبتمبر بدءا بقرار غزو أفغانستان ثم العراق دون غطاء من الشرعية الدولية، ثم إصدار قانون لمواجهة الإرهاب الذي انتهك الكثير من مبادئ الدستور الأمريكي (بلغت سبعة من تعديلات الدستور حسب بعض الإحصاءات)، ثم التغاضي عن مبادئ القانون الدولي عند التعامل مع أسري الحرب علي الإرهاب الذين حجرموا من الحماية التي تكفلها لهم اتفاقيات جنيف وتصنيفهم علي أنهم مقاتلين أعداء وليسوا أسري حرب، ثم سياسة التصنت علي المكالمات التليفونية لمواطنين أمريكيين مع أطراف خارج الولايات المتحدة، وانتهاء بممارسات التعذيب التي ارتكبتها السلطات الأمريكية بالأصالة في أبوغريب ومعسكري جوانتانامو بكوبا وباجرام بأفغانستان، وبالنيابة (حسب ممارسات التسليم فوق العادي في بلدان مثل مصر والأردن وسوريا والسعودية.

وقد فوجئ الكثير من المراقبين الأمريكيين (وغير الأمريكيين) بهذه السياسة غير القانونية وهالهم أن ترتكبها واحدة من الدول التي كانت حتي وقت قريب تفاخر بأنها مستثناة من الفساد والانحلال الذين ادعت أن أنماط السيادة الأوربية تعاني منها، وإذ بهذه الدولة ذاتها تستثني نفسها من القانون برمته. وذهب هؤلاء المراقبون الغيورون علي سمعة بلادهم إلي القول إنه بينما كانت الحرب يوما ما خاضعة للقانون الدولي ولقانون الحرب أمست اليوم هي التي تفصل في المسائل القانونية وأصبح القانون نفسه خاضعا لها. وخلجص هؤلاء إلي أن حرب بوش علي الإرهاب كانت في حقيقتها حربا علي القانون.

ولكن ليت الأمر كان كذلك. إن التحليل الدقيق للممارسات المشبوهة التي تمارسها الإدارة الأمريكية فيما تسميه الحرب علي الإرهاب يظهر لنا وبوضوح كيف أن القائمين علي هذه الحرب لم يهملوا يوما البعد القانوني، بل عملوا جاهدين علي إسباغ الشرعية القانونية علي أفعالهم. والقارئ لكتاب كارين جرينبرج وجوشوا دراتل أوراق الإرهاب: الطريق إلي أبو غريب ذلك الكتاب الذي يزيد عدد صفحاته عن الألف والمائتين صفحة، يدرك مدي الأهمية التي أولاها الرئيس بوش وأعوانه للقانون. مثال ذلك تلك المذكرة التي قدمها في أغسطس ٢٠٠٢ جون يو، مساعد وزير العدل، إلي ألبرتو جونزاليس، الذي كان يشغل وقتها منصب المستشار القانوني للرئيس بوش، والتي حاول فيها أن يعيد تعريف التعذيب بحيث لا تنطلي تلك الكلمة البغيضة علي الممارسات التي كانت تنتهجها السي آي أيه مع محتجزي جوانتانامو. ففي هذه المذكرة يقول يو إن التعذيب يقتصر علي أقسي درجات الأذي الجسماني والنفسي، مثل الألم القاسي الذي يرتبط عادة بالموت، وفشل الأعضاء والتلف الشديد للوظائف الجسمانية أو المعاناة النفسية الشديدة التي تنتج أذي نفسيا مزمنا. وقد سمح هذا التعريف الضيق للتعذيب بالكثير من الممارسات والأفعال المؤلمة والمهينة وغير الإنسانية.

أما وزارة الدفاع فقد كانت هي أيضا مهتمة بأن تضع ممارساتها داخل إطار قانوني، ففي أكتوبر ٢٠٠٢ تلقت رئاسة أركان الجيش مذكرة بها توصيات عن ضرورة استحداث توصيفات متدرجة لوسائل عنيفة يمكن استخدامها لانتزاع اعترافات من المحتجزين في معسكر جوانتانامو. ففي المرتبة أ تندرج أساليب الاستجواب العادية، والصياح والتضليل: أما المرتبة ب فتشمل استخدام أوضاع مؤلمة، كتغطية الرأس برداء، والتعرية، وحلق شعر الرأس واللحية إضافة إلي افتعال ضغط عصبي عن طريق الخوف (مثل الخوف من الكلاب): أما المرتبة ج فتشمل تهديد السجين بالموت أو بالألم المبرح، والتعرض لبرد قارس أو ماء بارد، إضافة إلي استخدام فوطة مشبعة بالمياة لإيهام السجين بإمكانية الاختناق غرقا. وقد قبلت وزارة الدفاع الأساليب المقترحة في المرتبتين أ وب، ورفضت تلك الواردة في المرتبة ج قائلة إنها غير ضرورية في الوقت الحالي.

وقد أثارت تلك المذكرة وأساليب الاستجواب الي سمحت بها الكثير من الأسئلة من قبل المستشارين القانونيين في المؤسسة العسكرية الأمريكية المهمومين بالأبعاد القانونية لتلك الممارسات المقترنة بالحرب علي الإرهاب. ففي يوليو 2004 مثلا كتب ألبرتو مورا ، المستشار القانوني للبحرية، إلي وليام هاينز، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، متسائلا: ما الذي يعنيه الحرمان من الضوء والمؤثرات الصوتية؟ هل من المسموح حبس المعتقل داخل زنزانة كاملة الإظلام؟ ولأي مدة؟ لمدة شهر؟ أم أكثر من شهر؟ ما هو تحديدا المقصود بالسماح باستخدام الهلع (الفوبيا)؟ هل يمكن مثلا إجبار المعتقل علي النوم داخل نعش؟ هل يمكن استخدام الفوبيا حتي الجنون؟

توضح هذه المذكرات والتساؤلات التي أثارتها أن التعذيب الذي تمارسه السلطات الأمريكية يمتاز عن ذلك الذي يمارس في دول العالم الثالث بأنه لا يمارس في الظلام أو الخفاء، بل يمارس في وضح النهار ويزدهر عند ذلك الخط الفاصل بين ما هو قانوني وما هو غير قانوني. وليس معني هذا أن معسكر جوانتانامو مكان مفتوح لا خبايا فيه: فالمعسكر تكمن فعاليته في الخوف الذي يثيره في قلب من يقبع خارجه تحديدا لأنه مكان محجوب عن الأنظار. الخوف والترهيب إذن هما مفتاح فهم سياسة بوش في الحرب علي الإرهاب، ومما لا شك فيه أن تركة بوش التاريخية ستكون إقامة دولة تهيمن عليها مخاوف الأمن القومي، تلك المخاوف التي يوجد لها وجهان: الوجه الأول هو الخوف من الإرهاب الذي يبرر أعمال تلك الدولة، والوجه الثاني هو الخوف من التعذيب لإرهاب أعداء تلك الدولة وإخضاعهم.

أجامبين والحرب علي الإرهاب:

بهذا المعني فإن حرب بوش علي الإرهاب هي حرب علي القانون بقدر ما هي حرب بالقانون، ويجب علينا إذا أردنا أن نفهم تلك السياسة الخطيرة التي تنتهجها أعتي قوة في العالم أن ندرك البعد القانوني في هذه الحرب غير المألوفة. ومرة أخري تقدم لنا أعمال أجامبين أداة يمكن بها فك طلاسم هذه السياسة الجهنمية. فبوش يحتل الآن مكانة صاحب السيادة (كما وصفه أجامبين وشميت)، فهو الذي يقرر أن ما تتعرض بلاده له يرقي إلي حالة استثنائية تعطيه الحق لأن يعلق القانون ويبطله. علي أن هذا التعليق وذلك الإبطال لا يعني أن بوش ليس معنيا بالقانون، فكما رأينا إن دل كتاب أوراق الإرهاب علي شئ فإنما يدل علي الأهمية القصوي التي يوليها الرئيس ومستشاروه للقانون. علي أنه قانون غير ذلك الذي ألفناه وخبرناه، فاتفاقيات جنيف لا محل لها، والقانون الدولي لا سلطان له. حتي القوانين التي يصدرها الكونجرس يحاول الرئيس ومستشاروه التأكيد علي أن الظروف الحالية تستلزم إعفاء الرئيس منها وتوسيع صلاحياته حتي وإن كان ذلك منافيا للمبادئ الدستورية. ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تجد المحكمة العليا نفسها مهمومة بتحديد مفهوم السلطات الرئاسية حتي طغي هذا الاهتمام علي غيره من القضايا الملحة التي تنظرها المحكمة. فبإعلانه الحرب علي الإرهاب أصبح الرئيس بوش صاحب السيادة بامتياز، وأصبح يحتكر قرار إعلان حالة الاستثناء وبه يطمس الخط الفاصل بين القاعدة القانونية والواقعة الفعلية وبذا يفرغ القانون من معناه، تماما كما شرح كارل شميت المنظر القانوني الأول للنازية.

***

الحالة المصرية: العذاب ودنشواي والحرب علي الإرهاب

هذا وإذا كانت لأفكار أجامبين أهمية عند محاولة شرح سياسة بوش وإعلانه الحرب علي الإرهاب فإن تلك الأهمية تزداد في الحالة المصرية وتحديدا عند رصدنا لتفشي ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز. وبما أن التعذيب في مصر ليس وليد اللحظة، إذا أن جذوره تعود إلي القرن التاسع عشر، فقد يكون من المفيد إن أردنا دراسة هذه الظاهرة وتحليلها الرجوع إلي الماضي القريب ليس بغرض تقديم عرض واف عن تاريخ التعذيب في مصر ولكن للتوقف عند معض اللحظات المفصلية من هذا التاريخ علها تساعدنا علي فهم الظاهرة ومدي ارتباطها بمفهوم السيادة كما أوضحه أجامبين. وأولي هذه المحطات التاريخية هي لائحة بالغة الأهمية أصدرها سعيد باشا عام ١٨٦٢ وإن تكاد تكون مجهولة لدي مؤرخي القانون المصري، وأعني بها لائحة تبديل الضرب بالحبس. وتكمن أهمية هذه اللائحة في أنها وضعت حدا للأحكام القضائية التي كانت تصدر بالضرب بالكرباج عقابا علي أفعال حددتها القوانين والتشريعات المختلفة التي كان ولاة مصر يصدرونها من منذ أواخر العشرينات من القرن التاسع عشر. فأول قانون جنائي أصدره محمد علي (سبتمبر ١٨٢٩) نصت ستة مواد من مواده السبعة عشر علي الجلد بالكرباج. وبالمثل نص قانون الفلاحة الذي صدر بعد ذلك بشهور قليلة، والذي تناول الجرائم المتعلقة بإتلاف الملكية العامة وكذلك سوء تصرف موظفي الحكومة، علي استخدام الكرباج في ٣١ مادة من مواده ال٣٥. بالإضافة إلي ذلك نص القانون السلطاني الصادر في عام ١٨٥٢، والذي كان بمثابة القانون الجنائي الرئيسي حتي مجئ الاستعمار البريطاني لمصر عام ١٨٨٢، علي الجلد ما بين ٣ جلدات و٩٩ جلدة للكثير من الجرائم التي نص عليها. ثم جاءت هذه اللائحة لستبدل عقوبة الضرب بالحبس ووضعت قائمة بعدد السياط في القوانين القديمة يقابلها عدد أيام الحبس حسب اللائحة الجديدة.

علي أن التعذيب في مصر الخديوية (نسبة إلي لقب خديوي الذي كان يستخدمه ولاة مصر دون غيرهم من ولاة الولايات العثمانية الأخري) لم يقتصر علي استخدام الكرباج كعقوبة قانونية نصت عليها القوانينن والتشريعات، بل كان منتشرا في أقسام الشرطة (وكانت وقتها تسمي ضبطيات أو أتمان) والمراكز الإدارية في الريف (المديريات، أي المحافظات الآن) بغرض انتزاع اعتراف من المتهمين أثناء التحقيق معهم في قضايا جنائية. وكما كان الحال بخصوص اللجوء للتعذيب كعقوبة لم يكن اللجوء له كوسيلة لاستخلاص اعتراف عملا غير قانوني يحدث في الخفاء، فسجلات الشرطة ووثائق المديريات التي تعود لتلك الفترة حافلة بنصوص تدل بوضوح علي أن التعذيب لم يكن سرا تحاول السلطات التستر عليه أو عملا تحاول إنكار حدوثه في الأصل، بل توجد في مكاتبات تلك الفترة نصوص مثل وشددنا عليه العذاب أو ضربناهم حتي تناثر لحم أرجلهم (في إشارة إلي عدد من الرجال كانوا قد اتهموا في قضية سرقة). علي أنه وبحلول الستينات من القرن التاسع عشر نستطيع أن نلمح تطورا هاما أدي في النهاية إلي التخلي عن هذا الأسلوب في تحقيق القضايا الجنائية وإقامة أدلة الإثبات فيها. وعوضا عن التعذيب لجأت السلطات تدريجيا إلي وسائل أخري لإقامة الدليل القاوني كان من أهمها الطب الجنائي (أي الطب الشرعي).

***

وقد يحلو للبعض تفسير ذلك التحول عن التعذيب سواء كعقوبة أو كوسيلة من وسائل إقامة أدلة الإثبات علي أنه نتيجة لانتشار الأفكار الغربية عن فظاعة التعذيب وتعارضه مع القيم الإنسانية والليبرالية التي تقام عليها الأنظمة القانونية الحديثة. وقد يذهب البعض الآخر للقول أن البعثات العلمية لأوربا وحركة الترجمة التي شهدتها مصر في تلك الفترة قد تكون ساعدت علي انتشار هذه الأفكار التنويرية من بيئتها الأوربية إلي تربتها المصرية الجديدة. علي أنه بدراسة سجلات ومكاتبات تلك الفترة لا نجد دليلا علي أن أفكار التنويرين كان لها أي أثر في ذلك التحول الهام الذي شهدته الساحة القانونية المصرية في الستينات من القرن التاسع عشر، فلا لائحة ١٨٦٢ ولا التخلي التدريجي عن التعذيب كوسيلة من وسائل إقامة الأدلة القانونية كان نتيجة لانتشار أفكار ليبرالية من أوربا سواء عن طريق البعثات التعليمية أو الترجمة. بل يبدو أن هذا التطور الهام في القانون المصري والذي أفقد التعذيب مكانته المتميزة (ليعود مع الاحتلال البريطاني كما سيتضح لاحقا) كان نتيجة ازدياد الاقتناع بعدم فعاليته سواء كعقوبة أو كوسيلة من وسائل إقامة الأدلة القانونية. فمكاتبات الإدارة في تلك الفترة توضح كيف أدرك القائمون علي التعذيب أن الاعترافات التي يحصلون عليها من المتهمين نتيجة التعذيب لا يعول عليها إذ تبين لهم أن المتهم عادة ما يدلي بأي شئ يريده معذبوه حتي يخلص نفسه من التعذيب. أما التعذيب كعقوبة فقد ظهرت له هو الآخر مشاكل عميقة في التطبيق الفعلي، فحتي بعد تقنين عدد ضربات الكرباج للجرائم المختلفة كانت المشكلة تكمن في توحيد درجة الألم الذي ينتجه الضرب، فاستحالة قياس كمية الألم التي تجعل الشاب مثلا أكثر احتمالا للضرب من الكهل هي التي أدت في النهاية إلي النتيجة المنطقية وهي أن التعذيب لا يساوي بين الناس وإلي الاعتقاد أن السجن يتلافي هذه المشكلة.

علي أن أهم سبب وراء التخلي التدريجي عن التعذيب كان ما تمثله ممارسة التعذيب من انتهاك لمبدأ السيادة التي كان ولاة مصر يجتهدون في احتكارها. فكما تظهر قضية سلطان العبد التي بدأ بها هذا المقال كانت أعمال الضرب بالكرباج تفضي في أحيان كثيرة إلي الموت، وهناك مكاتبات عدة توضح انزعاج السلطات من هذا التطور الخطير. وكان وراء هذا الانزعاج الخوف من أن يؤدي تشطي المديرين في تنفيذهم للأحكام إلي انهيار القانون والنظام، الأمر الذي حدا بالسلطات إلي وضع ضوابط تحد من هذا التشطي وتؤكد علي أن تطبيق حد الموت لا ينبغي أن يتم إلا بأمر من الوالي/الخديوي. وفي هذا السياق يجب التذكر أن من أهم تركات عباس باشا الذي تولي الحكم من ١٨٤٨ ١٨٥٤ كان تأكيده علي أن أحكام القصاص التي كانت تصدر بحق من أدين بالقتل العمد داخل القطر المصري يجب أن يصدٌّق عليها من قِبل والي مصر لا من قِبل السلطان العثماني كما زعم السلطان عبد المجيد ومستشاروه. وبمعني آخر كان التحول التدريجي عن التعذيب نتيجة انزعاج الوالي من أن التعذيب بالكرباج يمكن أن يفضي إلي الموت في الوقت الذي كان يحاول فيه جاهدا أن يستأثر بهذه الحق (حق سحب الحياة) ويحتكره معتبرا إياه أنه من أنجع وسائل تحقيق السيادة ومن أهم رموزها.

***

أما المحطة التاريخية الثانية المتعلقة بتاريخ التعذيب في مصر الحديثة فتعود إلي عام ١٩٠٦ عندما وقعت حادثة دنشواي، تلك الحادثة التي اعتبرت علامة فاصلة في تاريخ الحركة الوطنية المصرية وفي الكفاح ضد الاحتلال البريطاني. ففي يوم ١١ يونيو من ذلك العام ذهب بعض الجنود الإنجليز لصيد الحمام في قرية دنشواي في الدلتا الأمر الذي أدي إلي صدام مع الأهالي راح ضحية بعض الفلاحين إضافة إلي ضابط بريطاني مات بسبب ضرب تلقاه من الفلاحين زادت وطأته نتيجة إصابته بضربة شمس. علي أن تفاصيل ما جري في ذلك اليوم أقل أهمية مما حصل بعده، ذلك أن اللورد كرومر، المعتمد البريطاني الذي تولي حكم البلاد فعليا منذ عام ١٨٨٣، قرر عندما علم بالأمر الاستناد إلي أمر كان قد أصدره عام ١٨٩٥ شكل بمقتضاه محاكم استثنائية بغرض توقيع عقوبات رادعة وشديدة القسوة للتعامل بسرعة وحزم مع حالات الهجوم علي الجنود البريطانيين. وهذا ما حدث بالضبط، إذ لم يمر أسبوعان إلا وقد تشكلت هيئة المحكمة وأصدرت أحكاما بالإعدام علي أربعة فلاحين والجلد بالكرباج علنا علي ثمانية آخرين والسجن لمدد طويلة لإثني عشر متهما آخرين.

وتكمن أهمية هذه الأحكام ليس في قسوتها أو عدم مواءمتها للجرم الذي ارتكب بل في تناقضها الصريح مع كل ما كان كرومر يردده طوال ربع قرن محاولا أسباغ الشرعية علي الاحتلال. فكرومر ومنذ عام ١٨٨٣ دأب علي محاولة إقناع الرأي العام في بلاده بأهمية التواجد البريطاني في مصر، وفي سبيل ذلك زعم كرومر، كغيره من الإمبرياليين، إن البريطانيين ما أتوا إلي مصر إلا كارهين وأن انسحابهم منها سوف يفضي إلي حالة من الفوضي القانونية وإنه قد نجح في تأسيس دولة حديثة مبنية علي سيادة القانون. ولخص كرومر إنجازاته في جملة إنشائية تقول إن البريطانيين قد نجحوا في القضاء علي ال 3 Cs وقصد بذلك: corruption, corvée and corbaj، أي الفساد والسخرة والكرباج. ثم جاءت حادثة دنشواي لتوضح تهافت مقولات كرومر وادعاءاته عن إنجازات الرجل الأنجلوساكسوني في مصر، ففي أول اختبار حقيقي لسلطة الاحتلال اضطر إلي استخدام الكرباج بنفس الشكل الوحشي الاستعراضي الذي كان يلوم الرجل الشرقي عليه.

علي أن ما يعنينا في هذا السياق هو أن عقوبة الجلد بالكرباج وتنفيذها بشكل علني كما حدث في دنشواي كانت عقوبة قانونية ولم تكن عملا من أعمال الانتقام الفاضح الذي يتنافي مع تقاليد الإمبراطورية البريطانية، حسب ما جاء في مداولات مجلس العموم في مناقشته للحادثة يوم 4 أغسطس 1906. فالأحكام القاسية التي صدرت في حق متهمي دنشواي كانت، تعريفا، أحكاما قانونية إذ أنها صدرت من محكمة قضائية. المشكلة تكمن في طبيعة المحكمة وليس في قراراتها، إذ أن هذه المحكمة كانت قد شجكلت حسب قانون استثنائي وليس بناء علي القضاء العادي الذي كان كرومر يفتخر به. وبمعني آخر فإن ما توضحه حادثة دنشواي ليس فقط المأزق الأخلاقي الذي تعاني منه سلطة الاحتلال والفكر الإمبريالي بشكل عام بل أيضا الالتباس القانوني الذي يكتنف لحظة الحداثة، فإذا تخلينا عن التعريف الشائع لمفهوم السيادة علي أنه احتكار وسائل العنف أو احتكار الحكم وإذا، عوضا عن ذلك، قبلنا _ كما يحثنا أجامبين _ مقولة شميت القائلة بأن سيادة الدولة هي احتكار القرار لبدا لنا إصدار كرومر للقانون الإستثنائي الذي شكلت علي أساسه محكمة دنشواي كالعمل السيادي الأصيل بألف لام التعريف. فبالتأكيد علي حقه في تقرير حالة الاستثناء التي يعلق فيها القانون العادي ويحل محله القانون الاستثنائي يكون كرومر قد كرس مكانته كصاحب السيادة في مصر ويكون ادعاؤه بأنه مؤسس مصر الحديثة ادعاءا صحيحا.

***

أما المحطة التاريخية الأخيرة فهي اللحظة الراهنة التي يجمع المراقبون أنها تشهد تفشي ظاهرة التعذيب في طول البلاد وعرضها والتي أصبح التعذيب فيها سياسة تنتهجها السلطات بشكل منهجي وواسع الانتشار. وقد رصدت المنظمات غير الحكومية الآلاف من حالات التعذيب التي وقعت في الأقسام والسجون ومقار مباحث أمن الدولة. وأصدرت المنظمات الدولية عدة تقارير في هذا الشأن موثقة بأقوال الضحايا وصورهم وسير الدعاوي القضائية. بل أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو جهة حكومية، أصدر هو الآخر تقارير نوه فيها إلي هذه الظاهرة وحذر من خطورتها.

أما كيف استشري التعذيب في مصر بهذه الصورة فيكاد يجمع المراقبون علي أن ذلك كان مرتبطا بحالة الاستثناء التي أعقبت حادث المنصة عام 1981 حين اغتيل رئيس الدولة وبعد أن اندلعت أعمال عنف في الصعيد تبين سريعا أنها كانت جزءا من مخطط للاستيلاء علي الحكم. ويجمع من تصدي لدراسة ممارسات التعذيب في تلك الفترة الحرجة علي أن حفلات الاستقبال (وهي التسمية الشائعة لممارسات الضرب والإهانة التي كان المعتقلون يجستقبلون بها عند وصولهم للأقسام ومقار مباحث أمن الدولة) تعود إلي تلك الفترة. ومما لا شك فيه أن إعلان حالة الطوارئ في أعقاب اغتيال الرئيس السابق أنور السادات الذي أعطي لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية الحق في اتخاذ إجراءات تعد في الأحوال العادية غير قانونية قد ساعد علي انتشار ظاهرة تعذيب المعتقلين، ففي ظل خطر اعتبرته الدولة خطرا استثنائيا تعدت حالة الطوارئ قانون الطوارئ بالمعني الضيق وأثرت سلبا ليس فقط علي البنية التشريعية بل أيضا علي عمل الشرطة في القبض والاحتجاز والتحقيق، وتم غض الطرف عن تجاوزات عديدة حتي لقانون الطوارئ في سبيل ما اعتبر أنه محاولة مشروعة لدرء خطر جاثم علي صدر المجتمع.

ومع تزايد حدة المواجهة بين أجهزة الدولة والجماعات الإسلامية المسلحة في التسعينات زادت وتيرة اللجوء للتعذيب في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة بشكل غير مسبوق، ومهد لذلك تطوران تشريعيان، الأول وسع من تعريف الإرهاب توسعا مفرطا، والثاني ضيق من تعريف التعذيب تضييقا مخلا. فكما حدث في الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر حينما أعطي الكونجرس للرئيس صلاحيات غير مسبوقة لمواجهة خطر صجنف علي أنه استثنائي وحسب دراسة حديثة بعنوان الحقوق الشخصية في خطر صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي إحدي جمعيات حقوق الإنسان، مررت الحكومة عام ١٩٩٢ في مجلس الشعب عددا كبيرا من التعديلات علي عدة قوانين من بينها قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية عرفت جميعا باسم قانون مكافحة الإرهاب. وإلي جانب استحداث عدد كبير من الجرائم في قانون العقوبات دون تعريفها بدقة، ومنح سلطات الدولة صلاحيات استثنائية واسعة فإن أخطر ما في هذا التعديل كان تعريف الإرهاب الذي تم تضمينه في المادة ٨٦ من قانون العقوبات بشكل واسع وشديد العمومية. ووفقا لهذا التعريف فإن عددا غير محدود من الأفعال يمكن تصنيفها كجرائم إرهابية في حين أنها لا تعدو أن تكون ممارسة سلمية لحقوق يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة كالحق في حرية التعبير أو حرية التجمع السلمي أو الإضراب عن العمل أو الدراسة.

في الوقت نفسه يعرف القانون المصري التعذيب تعريفا ضيقا يكاد لا ينطبق إلا علي نسبة ضئيلة جدا من حالات التعذيب التي تتم في السجون وأقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة. فقانون العقوبات المصري ينص في المادة ال ١٢٦ علي أن كل موظف أو مستخدم حكومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك لحمله علي الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي عشرة سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد. وقد مكنت هذه المادة المحورية السلطات المصرية من نفي تهمة التعذيب عن الكثير من الممارسات التي تحدث في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخري، إذ أنها تقصر تعريف التعذيب علي ١) الأفعال التي تحدث في قضية ينظر فيها بالفعل، ٢) وبعد أن يتم توجيه تهمة للمحتجز، و٣) والتي تتم من أجل الحصول علي اعتراف، في حين أن التعذيب يمارس في حالات كثيرة أخري مثل التعذيب لمجرد الاشتباه، والتعذيب لأسباب شخصية لمصلحة القائم علي التعذيب أو لمصلحة طرف آخر والتعذيب لمجرد الحط من الكرامة والإذلال النفسي.

وقد مكنت كل من هاتين المادتين الأجهزة الأمنية من أن توسع من عمليات التعذيب حتي أصبح ممارسة شائعة يتعرض لها ليس فقط المحتجزين سياسيا أو جنائيا بل الناس العاديين، فبذلك التعريف الواسع للإرهاب أصبح من الممكن تصنيف الكثير من الأفعال العادية كجرائم إرهابية، في الوقت الذي أعطت فيه الدولة لأجهزتها الأمنية الضوء الأخضر في تعذيب المعتقلين مع حصانة كاملة من هذه الجريمة.

ومن هنا يتضح أن الحرب المصرية علي الإرهاب كانت هي الأخري حربا بالقانون بقدر ما كانت حربا علي القانون. فالدولة المصرية معنية، شأنها شأن الإدارة الأمريكية، بالمسائل القانونية، وإن كانت منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية تجمع في كل من البلدين أن الكثير مما يرتكب في معسكر جوانتانامو وفي أقسام الشرطة المصرية يجب أن يندرج تحت مسمي التعذيب فإن كلا الدولتين تبذلان جهودا قانونية قصوي لنفي هذه التهمة.

علي أنه إذا كانت الحالة المصرية تشترك مع الحالة الأمريكية في الاهتمام بالجوانب القانونية وعدم إغفالها، فإن هناك نقطتين أساسيتين تميزان الحرب المصرية علي الإرهاب مع ما صاحبها من تعذيب عن مثيلتها الأمريكية. وأولي هاتين النقطين هي أن التعذيب يجري في مصر في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة أي في نفس الأماكن المفترض فيها حفظ الأمن وإقامة القانون. أما في الولايات المتحدة فلم يحدث هذا بعد بل اجتهدت السلطات الأمريكية في أن تمارس التعذيب علي أراض غير أراضيها عن طريق تكليف دول مثل مصر والأردن وغيرهما بتعذيب مشتبه فيهم بغرض استخلاص معلومات قد تفيد في الحرب علي الإرهاب (extraordinary rendition)، أو في معسكر جوانتانامو. أما النقطة الثانية فهي أن السجال الذي دار في الولايات المتحدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر حول صلاحيات الرئيس والقواعد الاستثنائية الضرورية لمواجهة الإرهاب كان يقصد منها حماية الشعب. صحيح أن الإدارة استخدمت الخوف من الإرهاب لتبرير ممارساتها الإشكالية، إلا أن الخوف من الإرهاب كان خوف حقيقي تزكيه مشاعر عنصرية عميقة. ومن أهم توصيفات هذا الخوف نظرية القنبلة الموقوتة (the ticking bomb scenario) والتي تفترض وجود قنبلة موقوتة علي وشك الانفجار في وسط تجمع سكاني وأن تفجيرها سيودي بحياة عدد كبير من الناس، إلا أنه يمكن وقفها لو استخلصنا اعترافا من أحد المشتبه بهم الذي توجد لدينا شكوك قوية بأنه يعرف مكان تلك القنبلة وطريقة إبطالها. وهنا يثار التساؤل: هل تعذيب هذا الشخص بغرض انتزاع معلومات منه عن هذه القنبلة يعتبر مشروعا؟ أما في مصر فلم يثار السؤال علي هذا النحو، بل ظل دائما محصورا في الخطر الذي يمثله الإرهاب للنظام ورموزه، فكما عبر صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في البرلمان يوم ٨ مارس ٢٠٠٧: يجب تذكير المواطنين بما حدث في محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس ابابا، وحادث المنصة الذي اغتيل فيه الرئيس السادات والهجوم علي مديرية أمن أسيوط. وتساءل هل المطلوب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يحاولون تدمير المجتمع؟

إن التماهي بين المجتمع والنظام هو ما يميز التجربة المصرية في التعامل مع الإرهاب عن مثيلتها الأمريكية.علي أن ما يجمع بينهما هو طمس هذا الخط الفاصل بين القانون والواقع، بين القاعدة المجردة والحدث الواقعي، ذلك الطمس الذي سمحت به حالة الاستثناء الي تعزز من سلطة صاحب السيادة وتؤكدها. إن حالة الاستثناء تلك هي التي تحول حياة معتقلي معسكر جوانتانامو إلي حياة جرداء وهي التي تحول المواطنين المصريين إلي خلعاء بعد أن خجلعت عنهم الحماية القانونية في نفس المكان الذي كان يجفترض أن يقيم القانون ويحفظه، وبذلك أصبحوا شأنهم شأن معتقلي المعسكر الكوبي يحيون حياة جرداء.

وفي غياب المقاومة الفعالة لحالة الاستثناء الذي يقرر بها صاحب السيادة تعليق القانون وتفريغه من معناه وفي تماهي واضح مع التجربة الأمريكية في الحرب علي الإرهاب واستلهامها، قررت الدولة المصرية مد الخطوط علي استقامتها والتخلص من ضرورة وجود حالة استثناء لكي يقرر في ضوئها صاحب السيادة إعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بالقانون العادي، وقررت عوضا عن ذلك إدخال نصوص تتعامل مع الظرف الاستثنائي إلي صلب الدستور الذي يتعامل، تعريفا، مع الظرف العادي، في تعارض واضح لمفهوم القانون وإفراغ صريح لما يحتويه الدستور من قيم ومبادئ. وصدقت الحكومة المصرية عندما قالت إنها ليست الوحيدة التي تستحدث تشريعات وتعديلات دستورية لمواجهة هذا الخطر الاستثنائي، فالتاريخ يعطي لنا أمثلة عديدة لدول عريقة تعاملت مع أخطار استثنائية بشكل مماثل، ولعل تجربة ألمانيا تعد أقرب التجارب للتجربة المصرية، فبعد يوم واحد من الحريق الذي التهم مبني الرايخستاج (البرلمان) في ٢٧ فبراير ١٩٣٣، ذلك الحريق الذي اعتبر أنه يمثل خطرا لوجود الدولة ذاته، أصدر هتلر قرار حماية الشعب والدولة الذي علق به الكثير من نصوص الدستور التي كانت تحمي الحريات الشخصية. وكما يقول أجامبين لم يلغ هذا القرار قط وبالتالي يمكن اعتبار الرايخ الثالث برمته من وجهة النظر القانونية علي أنه يمثل حالة طوارئ استمرت اثنتي عشر عاما. وغني عن البيان أن استدامة حالة الطوارئ لهذه المدة وتعليق الحريات الدستورية أثناءها أدي إلي ظهور معسكرات الإبادة وإلي تحويل الشعب الألماني، وليس فقط الملايين الذين سيقوا إلي المعسكرات، إلي أناس خلعاء يستحوذون علي حياة جرداء، أي حياة يمكن أن تسحب منهم في أي وقت.

مقال ممتع و رائع

شكرا لحضرتك

ولكن لدى أستفسار عن مدى نجازه وسرعه وردع العقوبه بالجلد بكونها فى العلن عن العقوبه بالسجن فى تحقيق الزجر عن ارتكاب الجريمه لمن شهد تنفيذ العقوبه؟

فمثلا فى القرآن ذكر فى عقوبه الزنا : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )

وشكرا لحضرتك