منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير حظي ميدان التحرير بالعديد من الكتابات التي تناولت تاريخه واقترحت حلولا لمشاكله وتصورات لمستقبله.

وتنوعت تلك الكتابات بين تلك التي تطرقت لتاريخ المباني التي تحف الميدان، وتلك التي عرضت للجنازات المهيبة التي انطلقت من مسجد عمر مكرم (مثل جنازات أحمد لطفي السيد ١٩٦٣، ومصطفي النحاس ١٩٦٥، وأم كلثوم ١٩٧٥).

وبالرغم من أهمية هذه الكتابات وطرافتها إلا أن أغلبها لم يتطرق لسؤال أراه جوهريا لفهمنا للدور المحوري الذي يلعبه ميدان التحرير في المخيلة الشعبية المصرية: لماذا ينساق ملايين المصريين بشكل عفوي لهذا الميدان تحديدا للتعبير عن أنفسهم؟ فثورة ٢٥ يناير لم تكن المرة الأولي التي انهمرت فيها جموع المصريين للميدان اعتراضا علي سياسات الحكومة، ففي عام ٢٠٠٣ نزلت الجماهير للتحرير في مظاهرات عارمة ضد العدوان الأمريكي علي العراق، وقبلها بسنوات طويلة، وتحديدا في عام ١٩٧٢، احتل الطلبة لأول مرة الكعكة الحجرية التي تتوسط الميدان اعتراضا على سياسات السادات التي رأوها غير حاسمة في مواجهة العدو الإسرائيلي.

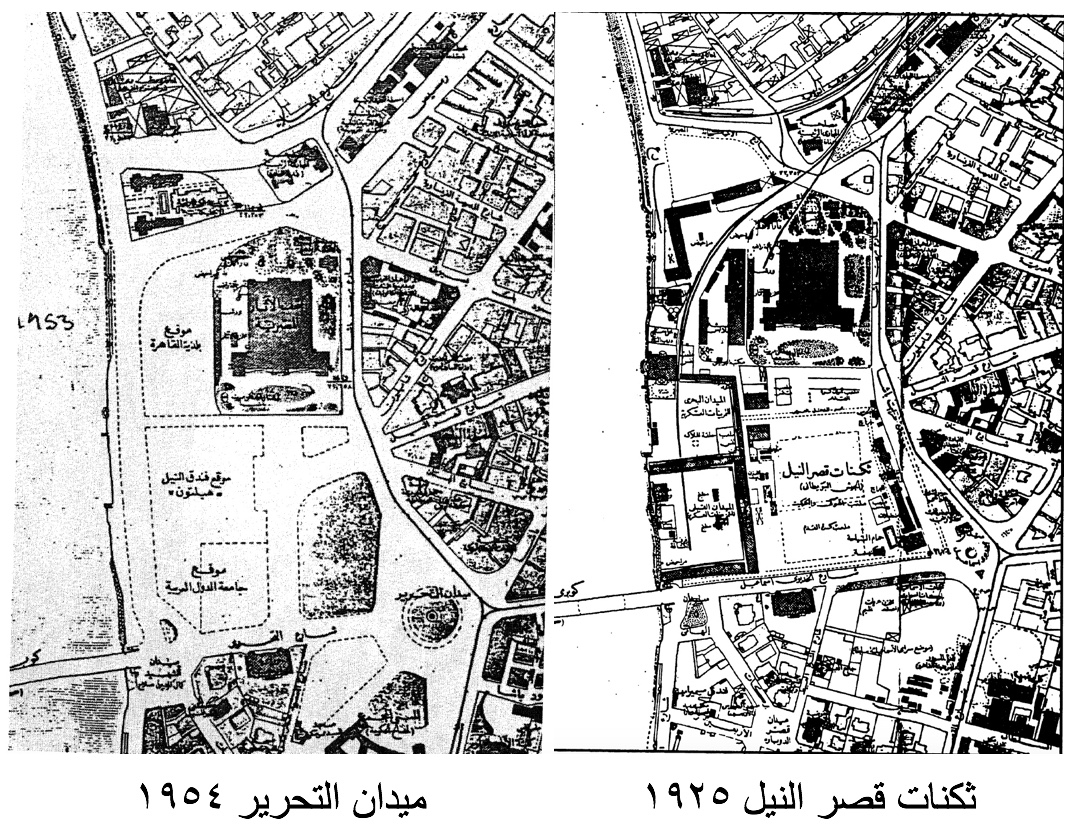

الإجابة علي هذا السؤال تستدعي العودة للتاريخ وتحديدا لمنتصف القرن التاسع عشر عندما بنى سعيد باشا ثكنات لجيشه في المكان الذي يحتله الآن فندق النيل وجامعة الدول العربية. وكانت الساحة الكبيرة خلف هذه الثكنات (التي كانت تعرف بثكنات قصر النيل)، والتي تشكل الآن المساحة الممتدة من المتحف المصري شمالا وحتي المجمع جنوبا، تشكل ساحة تدريب للجيش. وبعد الاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٢ اتخذ جيش الاحتلال الثكنات مقرا له، وأصبحت الثكنات وساحة التدريب خلفها نقطة صراع بين المصريين والبريطانيين.

كان موقع الثكنات يشكل عقبة كؤود أمام إمكانية امتداد النسيج العمراني من “الإسماعيلية” (أي ما يسمى الآن “وسط البلد”) في اتجاه الغرب. وبعد افتتاح المتحف المصري عام ١٩٠٢ أصبح وضع الثكنات العسكرية الملاصقة للمتحف يثير استهجان الكثيرين. وكثرت المقالات في الصحف مطالبة بإزالة الثكنات وتحويل موقعها لحيز عمراني مفتوح.

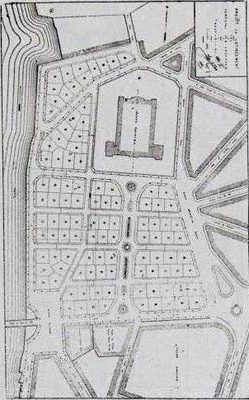

وكان من أهم المخططات المقترحة ذلك المخطط الذي وضعه موسى قطاوى باشا عام ١٩٠٤. كان الهدف من هذا المخطط إزالة مبنى الثكنات وتحويلها لموقع بناء عمارات سكنية على جانبي طريق عريض مواز للنيل يمتد شرقا من الموقع الذي يحتله الآن المبنى القديم لوزارة الخارجية وحتى مدخل المتحف المصري.

على أن هذا المخطط لم ير النور قط، وظلت ثكنات جيش الاحتلال جاثمة على هذا الموقع المتميز من المدينة.

اتخذت سلطات الاحتلال من الثكنات رمزا للقوة العسكرية التي كانوا يفرضونها على القصر وعلى البرلمان المنتخب. وعندما فشلت الحكومات المتعاقبة في إجبار الإنجليز على الانسحاب، اندلعت المظاهرات العارمة في ٢١ فبراير ١٩٤٦، فيما عُرف بـ”يوم الجلاء” لإجبار الإنجليز على الجلاء التام عن وادي النيل. انطلقت المظاهرات من شبرا الخيمة ثم مرت بالجيزة وكان من الطبيعي أن تنتهي أمام الثكنات حيث قابلتها قوات الاحتلال بوحشية فائقة، فانطلقت عربات الجيش من داخل الثكنات ودهست علي المتظاهرين دهسا (في مشهد مماثل لما حدث في أحداث ماسبيرو يوم ٩ أكتوبر ٢٠١١) فسقط ثمانية وعشرين قتيلا، وعدد أكبر من الجرحى.

وبعد إخلاء جيش الاحتلال للثكنات في مارس ١٩٤٧، رفع الملك فاروق علم مصر لأول مرة داخل الثكنات المحررة التي دار الحديث حول ضرورة هدمها، ولكن لم تكن الرؤية قد اتضحت بعد حول ما الذي سيحل محلها. وكثرت التكهنات حول أحسن الطرق لإعادة تخطيط الميدان الكبير الواقع خلف الثكنات والذي أصبح الآن يتوسط المدينة بعد أن زحف العمران حتى عبر النيل للجزيرة (الزمالك).

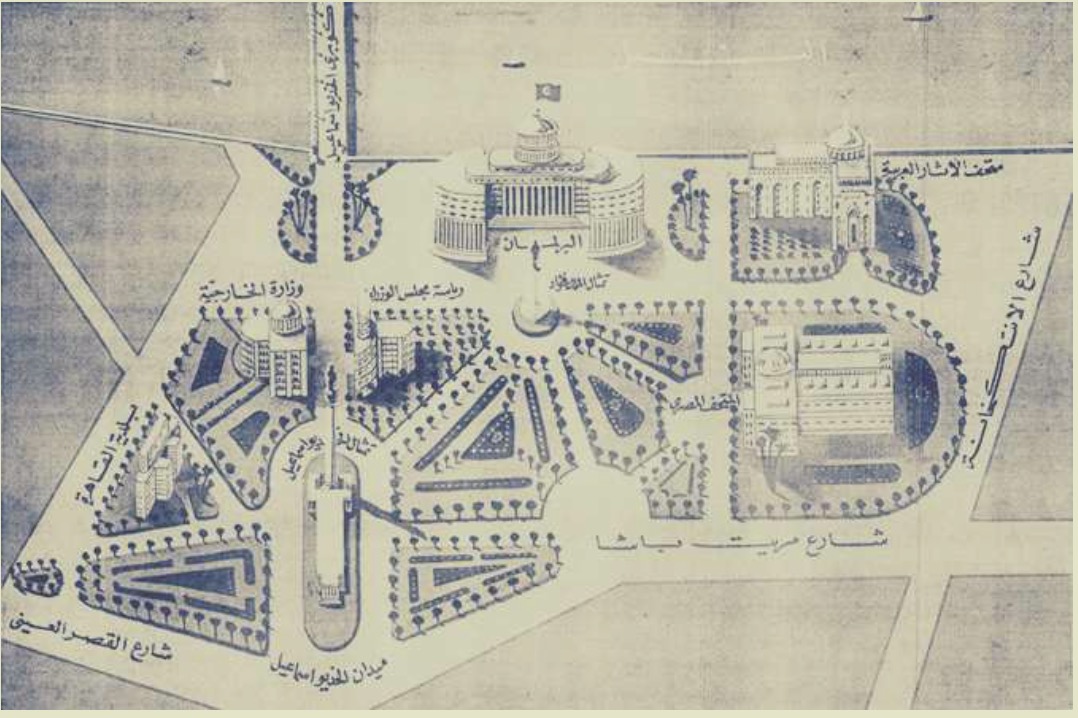

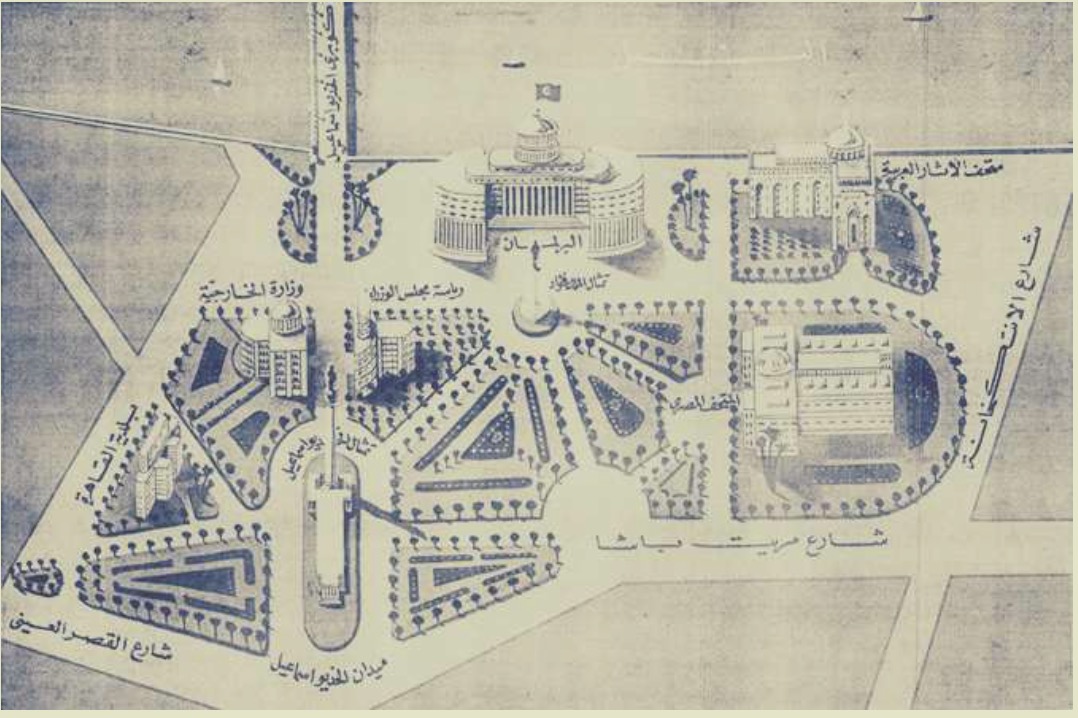

وقد نشرت “المصور” في عددها الصادر يوم ٤ أبريل ١٩٤٧ تخيلا للميدان بعد إعادة تخطيطه وضعه محمود ذو الفقار بك. وقالت المصور إن الثكنات سيحل محلها مبنى جديد للبرلمان، كما سيتم نقل رئاسة مجلس الوزراء وبلدية القاهرة للميدان الجديد، وأضافت “بجانب المتحف المصري، ستقام المتاحف الآتية: متحف الفن العربي، ومتحف الفن الحديث، ومتحف المدينة المصرية، ومتحف مختار، وصالة فاروق الأول الكبرى للمعروضات. وهكذا ستكون الحياة الرسمية والسياسية والفنية في العاصمة مجتمعة كلها. ويذلك تجتمع للسياح والزوار فكرة واضحة عن مصر العظيمة الخالدة بآثارها، ومصر العظيمة الخالدة بمدينتها ورقيها الحديث.”

على أن هذه الرؤية المدنية للميدان تبخرت عندما استولى العسكر على الحكم بعد انقلاب يوليو ١٩٥٢. فبعد إزالة ثكنات قصر النيل عام ١٩٥٣ وُضعت الخطط للاستخدام الأمثل لموقعها المتميز، لكن العسكر تخلوا عن فكرة نقل مبنى البرلمان لترسيخ الممارسة الديمقراطية أو بناء متاحف لتوعية المواطنين. وعوضا عن ذلك قرروا بناء فندق عالمي لجذب السياح (فندق النيل هيلتون) وبعده بسنوات قليلة قرروا بناء مقر جديد لجامعة الدول العربية جنوبي الفندق.

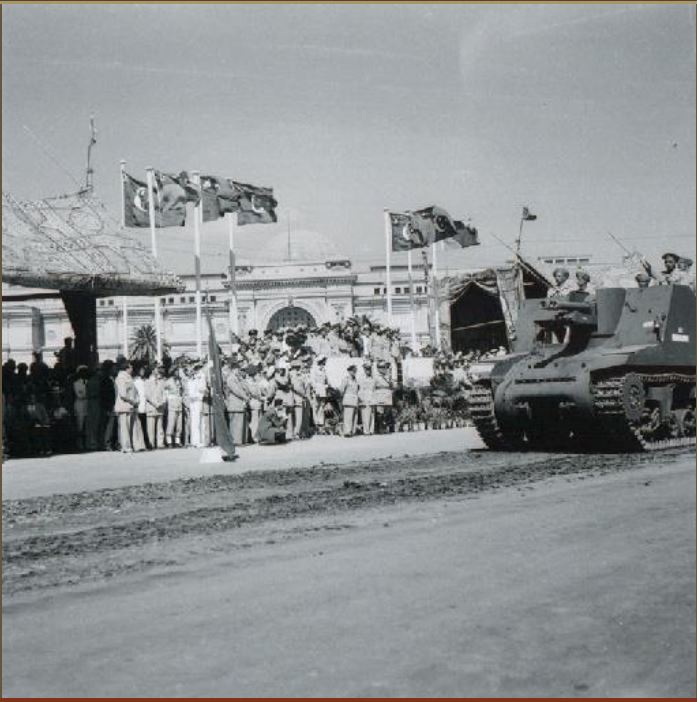

إضافة إلى تلك المباني الجديدة، فضل العسكر إبهار المصريين بإقامة عروض عسكرية في الميدان الذي غيروا اسمه من “الاسماعيلية” “للحرية”، أولا، ثم “للتحرير” بعد توقيع معاهدة الجلاء عام ١٩٥٤.

وبذا أمست الساحة الواسعة التي كان جيش الاحتلال يستخدمها للتمرين ساحة استعرض فيها العسكر الجدد أفكارهم ورؤاهم، فأقاموا”مهرجان الثورة” في يناير ١٩٥٣ احتفالا بمرور ستة أشهر علي ما كانوا بعد يسمونها “حركتهم المباركة”. وهناك ألقى محمد نجيب بيان إلغاء الأحزاب السياسية وتكوين تنظيم هلامي أسموه “هيئة التحرير”.

إلا أن العسكر لم يتمكنوا يومها من التحكم في الجموع البشرية واضطرت قوات الشرطة للتدخل لحماية محمد نجيب حتي يخرج من الميدان سالما.

ولذلك قرر العسكر نقل احتفالاتهم في العام التالي لميدان عابدين، الذي غيروا اسمه ليصبح “ميدان الجمهورية”. ومن وقتها فضلت السلطات السياسية استخدام ميدان عابدين كمكان تهل منه علي جموع المصريين، فمن هناك خاطب عبد الناصر الملايين في مناسبات عديدة، ومن هناك أيضا أطل السادات علي مريديه متعهدا التغلب علي “الأقزام” الذين اعترضوا علي زيارته للقدس عام ١٩٧٧.

تاريخ ميدان التحرير إذن هو تاريخ مكان يتجلى فيه صراع المصريين مع السلطات التي تحكمهم، وعلي مدار مراحل عديدة نجح المصريون في فرض سيطرتهم علي هذا المكان، فأجبروا قوات الاحتلال البريطاني على الجلاء عنه، وأجهضوا محاولة نظام يوليو في الاستحواذ عليه، وفي مناسبات عديدة بعد ذلك نزلوا للميدان ليعبروا فيه عن إرادتهم.

وردت السلطات بأن قلصت تدريجيا من الأماكن التي يستطيع الناس أن يتجمعوا فيها، وأقامت الجزر العازلة التي تحد من حركة البشر، وحولت الميدان إلي تقاطع طرق للسيارات.

ثم جاءت ثورة ٢٥ يناير لتزعزع تلك الجهود العسكرية والبوليسية الدؤوبة في التحكم في الناس، ولتحاول التأكيد على أحقيتهم في الميدان وفي المدينة بشكل عام. وما نراه الآن من نجاح السلطات العسكرية في إحكام سيطرتها على المجال العام برمته إلا فصل آخر، وليس أخير، من فصول هذا الصراع القديم على الحرية والتحرير.