نُشر في “فيسبوك” في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٥

كل سنة واحنا طيبين ومستمتعين بحريتنا وكرامتنا.

وصلتني رسالة من واحد ماعرفوش بيفكرني إن النهار دا ذكرى موت الرئيس الركن القائد صدام حسين.

وبهذه المناسبة أحب أرد عليه بمقال كنت كتبته بعد موت صدام بأيام. مش متأكد نشرت المقال فين، لكن أظن في جريدة القاهرة (اللي بالمناسبة أرشيفها مفقود زي غيرها من جرائدنا). المهم، المقال مرفق هنا. وبأقول لكل اللي بيترحم على صدام : “تعيش وتفتكر”.

ما خفي كان أفظع

أثار نشر صور إعدام صدام الكثير من اللغط والتساؤلات، فبعد أن بث التليفزيون العراقي بعض اللقطات المختارة لمشهد الإعدام بدون تسجيل صوتي انتشرت على مواقع الإنترنت مقاطع أخرى تصور نفس المشهد من زاوية أخرى مصحوبة تلك المرة بتسجيل صوتي. وتبين لاحقا أن من قام بنشر تلك المقاطع كان أحد الحراس الذي شاهد واقعة الإعدام وقام بتسجيلها على هاتفه المحمول، الأمر الذي اضطر الحكومة العراقية لفتح تحقيق رسمي معه لمعرفة ملابسات ذلك التسجيل ودوافعه. فقد قدم ذلك التسجيل الثاني رؤية مغايرة تماما لتلك التي أرادت الحكومة العراقية أن تذيعها عن اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس السابق، فمقارنة بالصورة “الرسمية” التي بثها التليفزيزن العراقي والتي بدت فيها عملية تنفيذ حكم الإعدام محاطة بقدر ولو قليل من الهيبة والنظام، أظهر الشريط الثاني تلك العملية وكأنها بعيدة كل البعد عن مبدأ سيادة القانون وتنفيذ العدالة وبدا في هذا الشريط إعدام صدام وكأنه إعدام نُفذ خارج القانون. وأوضحت الأصوات المصاحبة للمشاهد أن مشاعر الانتقام والتشفي والطائفية وليست مبادئ العدالة وسيادة القانون هي التي كانت تحكم العملية برمتها. وبذا أظهر هذا التسجيل المرئي/المسموع الذي لا تزيد مدته عن الدقيقتين والنصف مدى الهوة الطائفية السحيقة التي سقط فيها المجتمع العراقي بعد الاحتلال الأمريكي.

وتلك بالطبع لم تكن المرة الأولى في تاريخ عراق ما بعد صدام التي لعبت فيها الصورة دورا محوريا في تشكيل الرأي العام والتي أصبحت فيها وليس فقط المشهد الذي تمثله محل جدل ونقاش وفي أحيان أخرى نزاع وخلاف. ففي يوم ٩ إبريل ٢٠٠٣ بثت الفضائيات على الهواء صورا لجندي أمريكي يعتلي تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس ليضع على رأسه علما أمريكيا، ثم تلى ذلك مشاهد متتعددة لسقوط ذلك التمثال وانهيال بعض العراقيين عليه بالنعال، وكانت تلك المشاهد أبلغ من أي بيان عسكري يمكن أن يتلوه قائد أمريكي للتعبير عن انتهاء عصر صدام حسين وتدشين “حقبة أمريكية” محله.

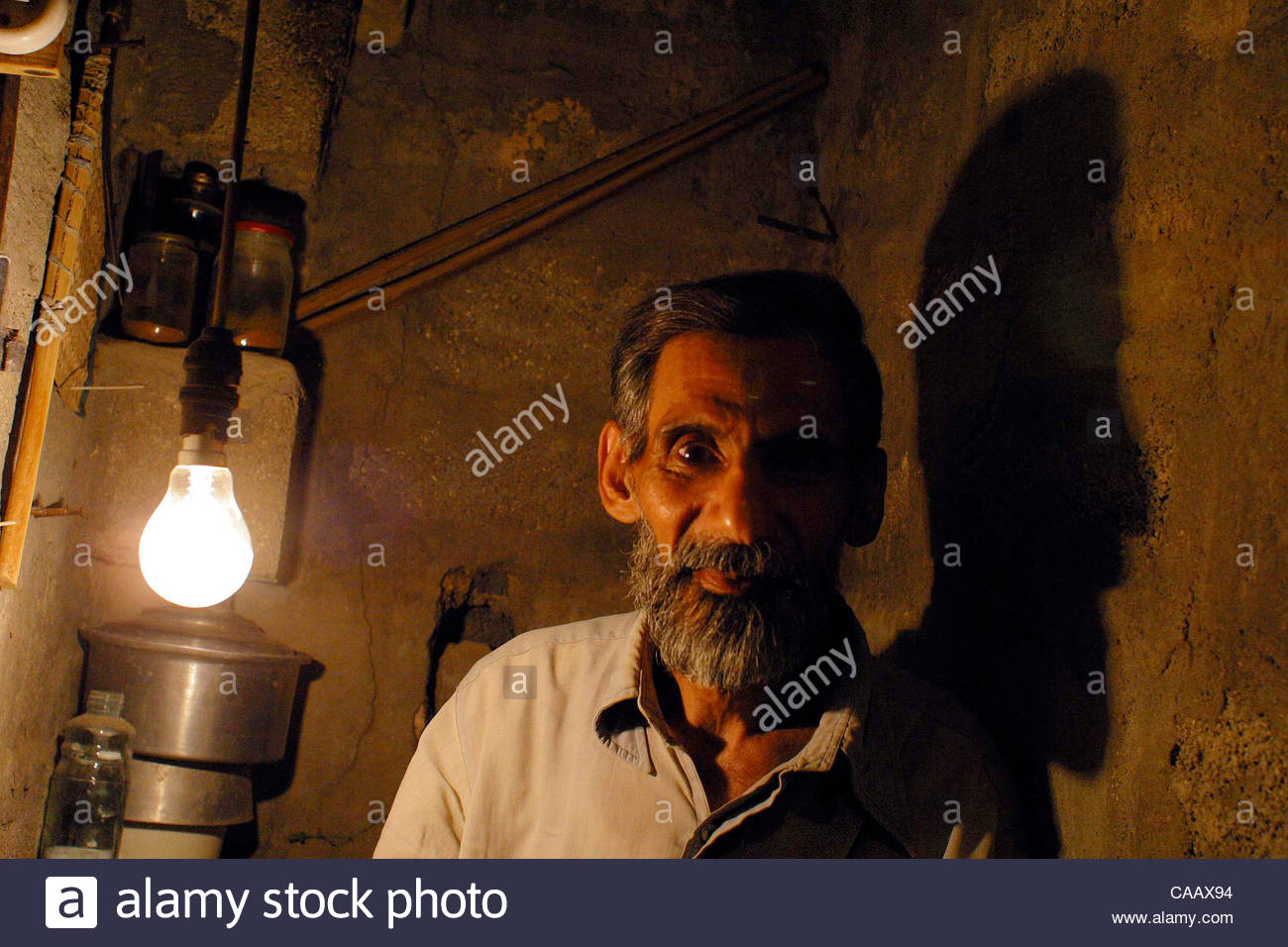

ثم أطلت علينا الفضائيات بمشهد من أكثر مشاهد الحرب درامية حينما سجلت الكاميرات لحظة خروج صدام من حفرة صغيرة كان يختبئ فيها لأسابيع عديدة، وأظهرت الصور التي التقطت وقتها رجلا أشعث الشعر كث اللحية يرتجف خوفا من المصير الذي سيلاقيه على أيدي أعدائه. وقتها تعجب الناس من استسلام الرجل بتلك الطريقة الوادعة وبدون إبداء أية مقاومة وتساءلوا عن السبب في عدم إطلاقه ولو طلقة واحدة، وإذ بصور خروجه من حُجرِه تظهر سقوط صدام في أعين الكثيرين حين اكتشفوا أنه آثر النجاة بنفسه مضحيا بشعاراته عن الوطنية والمقاومة والشرف.

تلك كانت بالطبع من أنجح الحملات الإعلامية التي دشنها الجيش الأمريكي والتي استطاعت إدارة الرئيس بوش الاستفادة بها محليا وعالميا، فـ”الطاغية” بدا كأي مجرم يُقبض عليه لكي يُساق للمحاكمة، و”الزعيم البطل القائد الركن” بدا مهزوما منكسرا مجردا من هيبته ووقاره تعبث في شعره وأسنانه أيدي طبيب من الجيش الأمريكي.

ثم جاءت صور محاكمة صدام وأعوانه في قضية الدجيل لكي ترسخ الفشل الأمريكي في ذلك الصراع الخفي على التحكم في الصورة ومعناها. فبعد أن ظهر صدام واقفا في قاعة المحكمة مستمعا إلى الاتهامات الموجهة إليه وبعد أن رأينا طقوس القانون تمارس ولو بتردد وعلى استحياء، إذ سرعان ما انهار المشهد تماما. فكان من نتيجة التدخلات المتلاحقة من قبل سلطة الاحتلال في مجريات المحاكمة والطريقة غير المهنية التي أديرت بها والتي أدت إلى استقالة رئيسها أن ظهرت المحاكمة بعيدة عن مفاهيم العدالة والقانون التي كان من المفترض أن ينعم بها “العراق الجديد” الذي وعدنا به الرئيس بوش. واستطاع صدام وأخوه غير الشقيق، برزان، أن يستغلا الثغرات العديدة في أداء المحاكمة لكي يحولا مشهد محاكمتهما إلى مشهد عبثي. فتارة يلقي صدام إحدى خطبه العصماء، وتارة يظهر برزان في قاعة المحكمة بملابسة الداخلية مديرا ظهره لمنصة القاضي.

وبذلك انهارت قيم العدالة وسيادة القانون في نفس المكان الذي من المفترض أن يعلي منهما، فقاعة المحكمة التي حلت في الأنظمة القانونية الحديثة محل المشانق ومسارح التعذيب كحيز تتجلى فيه فكرة القانون وربطه في الأذهان بين الجريمة وما يقابلها من عقوبة أمست مكانا يتفرج فيه المتفرجون على الاختراقات السياسية لمبدأ سيادة القانون. فقد شاهد الناس أمثلة عديدة لممارسات شاذة من قِبل القاضي وممثل الادعاء جرى تفسيرها على أنها نتاج تدخلات من سلطة الاحتلال في مجريات المحاكمة. وفي تواطؤ خفي مع أعدائه الأمريكيين (لم يكن الأول أو الأخير) استطاع صدام هو الآخر إقناع الكثير من مشاهديه بأولوية السياسة والأمن فوق الحق والقانون، فلدى دفاعه عن نفسه في تهمة إصدار أحكام بالإعدام ضد ما يربو عن مائة شخص اتهموا بالمحاولة الفاشلة لاغتياله في الدجيل قال إن تلك كانت محاولة لقلب نظام الحكم وإن إتلاف مزروعات القرية بأكملها وإعدام بعض من رجالها يعد عقوبة مناسبة لهذه لجريمة السياسية.

وأخيرا أظهرت مشاهد إعدام صدام الفشل الذريع الذي منيت به المحاولات الأمريكية للسيطرة على الصورة، فإضافة إلى الفوضى المصاحبة لعملية تنفيذ الحكم والتي أظهرتها كاميرا الهاتف المحمول بدا صدام بشكل مغاير تماما لصورته عندما عثر عليه الجنود الأمريكيون في مخبأه تحت الأرض. فشتان بين منظر الرجل لحظة القبض عليه وهو زائغ العينين يرتجف خوفا وقد زالت عنه هيبته واختفى وقاره الذي طالما أبهر بهما جمهوره وبين منظره لحظة موته وقد أدرك بالطبع أن الكاميرات تصوره فرفض أن وضع عصابة على عينيه ،ونظر إلى حبل المشنقة باستهزاء، وخطى خطوته الأخيرة فوق باب الهاوية.

وبالتالي يبدو من تتبع تلك المشاهد المختلفة كيف أن أمريكا أضافت إلى إخفاقاتها المتعددة في العراق فشلها في إدارة ذلك الصراع على الصورة ومعناها، بل يبدو أيضا أن عدوها اللدود قد نجح بدرجة ما في تحسين صورته أمام مريديه، فعوضا عن صورته كفأر مذعور وقع في المصيدة ترك صدام وراءه صورة رجل شجاع أقدم على الموت غير عابئ به، بل بدا الرجل الذي كان قد دين لتوه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كضحية، الأمر الذي رسخه تنفيذ حكم الإعدام في يوم يحتفل فيه المسلمون بقيمة الفداء والغفران.

***

ولكن وبالرغم من هذه “الإنتصارات البصرية” التي قد يكون صدام نجح في تحقيقها إلا أن هناك مشاهد أخرى لم تسجلها الكاميرا يجب عدم إهمالها عندما نصدر حكمنا على الرجل. تلك مشاهد لا تتعلق بالحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد صدام ونظامه، ولا تتعلق أيضا بالحروب العديدة التي خاضها صدام ضد جيرانه، بل تتعلق بالحرب التي شنها الرجل ضد شعبه سنته وشيعته وأكراده، رجاله ونسائه، أطفاله وكهوله، أسلامييه وشيوعييه وقومييه وليبرالييه. إنها مشاهد لعراق خفي، متوار عن الأنظار، وهي لذلك مشاهد لم تسجلها عدسات الكاميرا أو الفيديو أو المحمول. ولكن وبالرغم من غياب البعد البصري عن هذه المشاهد إلا أنه يمكننا رسم صورة عن ذلك العراق الخفي الذي أحلك غياهبه صدام وزبانيته.

***

بعد سقوط نظام صدام وفي الوقت الذي انهمك فيه الجنود الأمريكيون في التنقيب عن أسلحة الدمار الشامل واجتهد فيه صدام حسين في إخفاء نفسه في حفرة تحت الأرض ظهرت على السطح قصص وروايات عن فظائع نظام صدام، ومن الملفت للنظر أن تلك القصص والروايات كانت تتعلق بأحداث إما أنها هي الأخرى دارت تحت الأرض أو أن القاسم المشترك الذي يجمعها هو مواراتها عن الأنظار.

فهناك مثلا قصة العائلات التي توافدت على مخفر الشرطة في مدينة البصرة بعيد احتلال الجيش البريطاني لها وهناك أخذوا ينصتون بإمعان إلى أصوات خافتة أكدوا أنها تصدر من جوف الأرض. ولدى استغراب الجنود البريطانيون لأفعالهم تلك صمم هؤلاء الأفراد أن الأصوات التي يسمعونها هي صرخات استغاثة صادرة من ذويهم القابعين في زنازين سرية تحت الأرض. وعبثا حاول الجنود البريطانيون إقناعهم بعدم وجود زنازين سرية وأنهم يجب أن يتخلوا عن آمالهم في العثور على ذويهم أحياء، ولكن في مقابل إصرار العائلات على صحة حدسها اضطر الجيش البريطاني أن يأتي بأجهزة تنصت حساسة لكي يؤكد على عدم وجود مساجين تحت الأرض.

وإذا كانت العائلات في هذه القصة قد فشلت في العثور على ذويهم فهناك قصص أخرى عديدة تمكن فيها أفراد أغلبهم نساء من العثور على أحبابهم … ولكن في مقابر جماعية. فطوال سنوات حكم صدام الطويلة ترسخت لدى الكثير من النساء العراقيات تقاليد زيارة المراقد الدينية وخاصة في الجمعة الأخيرة من شهر صفر حين كن يقمن بوضع عباءاتهن السود على القباب كوسيلة لتحقيق الأماني التي كثيرا ما كانت عودة غائب. وعلى مدار سنوات حكم صدام الثقيلة غطت عباءات العراقيات الأضرحة حتى سقط نظام صدام وظهرت المقابر الجماعية وتلاشت معها آمال العراقيات في العثور على أبنائهن وأزواجهن وإخوتهن أحياء.

فهناك مثلا قصة أحلام التي ظلت تلبس خاتم خطوبتها لسنوات طويلة حتى اضطرت إلى التخلي عنه إثر العثور على جثة خطيبها في إحدى المقابر الجماعية، فارتدت ثياب الحداد وانضمت إلى أعداد العوانس. وهناك أيضا قصة أم ستار التي لم تصدق شهادة وفاة زوجها التي تسلمتها من أجهزة النظام السابق آملة في العثور على زوجها حيا، حتى تبخرت أمانيها في مقبرة جماعية في كربلاء. (الحياة اللندنية، ١٢ يوليو ٢٠٠٣)

أما قاطنوا تلك القبور الجماعية فقصصهم حزينة مأساوية وربما كان من أحزنها تلك التي يرويها كامل جابر عن حميد روبية، صديقه من بلدة السماوة (الحياة اللندنية ٢ يوليو ٢٠٠٣). فبعد اندلاع الحرب مع إيران ذهب ربيع إلى الحرب مدركا أن من لم يذهب إليها يقتل رميا بالرصاص في احتفالات يحضرها تلاميذ المدارس. ذهب ربيع إلى الحرب وأفنى فيها سبع سنين من عمره وأصيب إصابة بليغة قُطعت على أثرها رجله. واعتقد ربيع أن عهده بالحرب انتهى فاتخذ لنفسه ساقا خشبية تعينه على العمل وكسب الرزق. وعندما اندلعت انتفاضة الجنوب إثر حرب ١٩٩١ أمطرت “جيوش تحرير القدس” مدينته بوابل من القنابل وألقى الجيش القبض على كل من وجده في طريقه. وبعد أن اختبأ ربيع مع أبيه ورجال آخرين من بلدته لمدة خمسة أيام ظنوا فيها أن صدام يروث ويخور وسقوطه لا محالة قريب، رجع ربيع إلى بلدته وذهب ليبتاع دقيقا، وما أن قطع الجسر العابر للفرات حتى دهمه رجال الحزب وكبلوه ورموه في جوف سيارة مع آخرين. وعند فسحة بين نخيل السماوة توقفت السيارة وحفروا لربيع ولرفقائه حفرة رموهم فيها وأطلقوا عليهم النار ودفنوهم بالتراب. هكذا يخبرنا كامل جابر كيف لم يعد حميد بعد ذلك اليوم إلى أمه التي احدودب ظهرها وفقدت بصرها من الحزن على ولدها.

أما حسين يوسف صابر علي ربيعة فيحكي كيف كُتب له عمر جديد بعد أن عاد من الإعدام وخرج من إحدى المقابر الجماعية. حسين، مثل حميد، اعتقل بعد قمع انتفاضة الجنوب في مارس ١٩٩١، فبعد أن دخلت قوات الجيش العراقي مدينة النجف قُبض عليه مع كل من ساقه حظه العثر إلى مسار فلول جيش صدام المهزوم لتوه في الحرب. وبعد أن كبلوا يديه خلف ظهره رموا به في شاحنة تحمل نحو ٣٠-معتقلا آخر وانطلقت الشاحنة في فوج كبير مع غيرها من الشاحنات إلى طريق كربلاء / بغداد. وفي منطقة صحراوية توقفت الشاحنات حيث أخذ المسلحون يُنزلون المعتقلين ويقسمونهم مجموعات من أربعة أشخاص ثم يسوقون كل مجموعة إلى حفرة حفرت مسبقا ويأمرونهم بالجلوس أمام الحفرة وأيديهم ما زالت مقيدة إلى الخلف وظهورهم إلى الحفرة وأمامهم على بعد أربعة أو خمسة أمتار مسلحين بعثيين برشاشات كلاشينكوف يطلقون النار باتجاه الرؤوس. تسقط الجثث في الحفرة فيما يركل المسلحون الجثث التي لا تقع فيها. ويضيف حسين متنهدا اللحظات الرهيبة التي كانت تفصله عن الموت: “لك أن تتصور شعور انسان مساق إلى الموت من دون ذنب أو توجيه تهمة فضلا عن إدانة… أجلسنا المسلحون … على حافة الحفرة استعدادا للرمي. كنت أحرك رأسي وجسمي وكأنني فاقد الوعي، وكنت أحاول أن أتلافى النظر إلى المسلحين، إذ لم أكن أستطيع مشاهدة الرصاص ينطلق باتجاهي. ويبدو أن هذه المناورة بتحريك جسمي ورأسي هي التي أنقذت حياتي، إذ أن رصاصة لامست خدي وأصابتني في كتفي، فتفجر الدم غزيرا ووقعت على وجههي في الحفرة على بعض الجثث. وأخذت أسمع أصواتا فبدأت أسأل نفسي: هل أنا حي أم ميت؟ وكانت الأصوات تقول: أجهزوا عليهم. تأكدوا من عدم ترك أي شخص حي. وكنت أسمع أصوات طلقات فردية يبدو أنها كانت تطلق على بعض الأشخاص للتأكد من موتهم. وسمعت صوت أحدهم … يقول: بسرعة، يجب علينا إنهاء مهمتنا قبل غروب الشمس بعد نصف ساعة. علينا إحضار مجموعة أخرى لإعدامهم. فتوقف المسلحون”. وبذا وبنفس العشوائية التي قُبض بها عليه تمكن حسين من النجاة بنفسه. ويشرح حسين في روايته كيف استطاع مع أربعة أشخاص ناجين مثله من المذبحة أن يتنقلوا خفية بين المزارع ليلا لمدة أيام طويلة حين كان البدو يأوونهم. على أن إصابته الخطيرة استلزمت الذهاب إلى مستشفى النجف لكنه خاف من أن يكتشفه رجال الأمن. وبعد طول عذاب ومساعدة من الأهل والأصدقاء تمكن حسين من التسلل إلى إيران حيث تلقى علاجا في إحدى المستشفيات. ثم عاد بعد شهور طويلة إلى النجف بعد أن استخرج هوية مزورة، وراح يتنقل بين منازل إخوته وأخواته نحو سبعة أو ثمانية شهور، إلى أن علمت قوات الأمن في النجف بوجوده وقامت باستدعائه للمثول أمامها. توجه حسين إلى المديرية بعد أن ودع زوجته وأهله لعلمه أنه ربما لن يعود، فكما يقول: “الداخل إلى المديرية مفقود والخارج منها مولود”. وهناك أدرك أن كل تفاصيل قصته بدءا من “إعدامه” إلى سفره إلى إيران عبر كردستان ثم عودته إلى العراق باتت معروفة لدى المديرية. فأخذ يتوسل إليهم ويهتف “يعيش صدام حسين”، وبعد أن توسط أحد وجهاء المدينة لدى مدير الاستخبارات كتب أحد الضباط محضرا رفض إطلاع حسين عليه، وقال له: “سنطلق سراحك بمكرمة من السيد الرئيس. فاشكر السيد الرئيس واهتف بحياته”. وأضاف: “اشكر صدام فقط لا الله. ماكو الله. أكو صدام وبس”.

على أن مآسي عراق صدام لا يمكن أن تختزل في حكايات المقابر الجماعية مع ما تحويه من مآسي تلك المقابر التي تجهل هوية قاطنيها، فهناك حكايات أخرى بطيئة، خالية من الموت ومن الحياة معا، حكايات مضنية بشكل لا تستطيع الكاميرا أن تسجله. منها، مثلا، حكاية فاطمة التي ظلت وحيدة في بغداد بعد أن رحل عنها أصدقاء السياسة وما يتعدى السياسة، وفضلت فاطمة ألا تختار أصدقاء غير أصدقائها الراحلين. وبعد عودتهم في أعقاب سقوط نظام صدام دخلت فاطمة عليهم فلم يعرفوها، فهي الآن محجبة وممتلئة وكهلة، في حين تركها أصدقاؤها وهي شابة تفوقهم جمالا وإقبالا على الحياة. ويصف حازم الأمين لحظة مواجهتها لأصدقائها بعد طول غياب: “الثواني القليلة التي تطلبها تدقيقهم بها كانت ثقيلة وطويلة، وما أن اندفعوا لاحتضانها حتى بدأت بالبكاء. لم يكن بكاء فاطمة من ذلك النوع الذي نعرفه، كان بكاء صامتا مصحوبا بارتجاج جسمها. إنها اللحظات الأولى التي تختبر ما حل بها في مرآتها الحقيقية. لم تقل كلاما كثيرا عن سنوات عيشها وحيدة وبعيدة في ذلك العراق. قالت إنها تحجبت لأن الحجاب شكل حماية وحيدة في ظل انعدام أي حماية بعد أن غادر الأصدقاء، وإنها سمنت لأن العمر انقضى”. (الحياة اللندنية، ١٠ سبتمبر ٢٠٠٣).

الاختفاء والتواري عن الأنظار في عراق صدام لم يقتصر على النساء الوحيدات اللاتي فقدن الشعور بالحماية والأمان، فهناك العديد من الحكايات عن رجال احتجبوا تماما هربا من بطش النظام وآخرين “تحجبوا” لتغطية علامات تركها النظام على أجسادهم لتكون عبرة لغيرهم ومصدرا للعار والنقص.

يقدم علي جمال مثالا مأساويا لهؤلاء الرجال الذين أوقع نظام صدام بأجسامهم وأنفسهم عاهات حولت حياتهم إلى جحيم. علي كان جنديا في إحدى وحدات الحرس الجمهوري، ونظرا لعدم اقتناعه بالقضية التي من أجلها جُند كان كثير الهرب، وعندما قُبض عليه بعد فترة فرار دامت ستة أشهر سيق مع مجموعة من ١٠٠ أو ١٥٠ شخصا إلى سجن الحارثية حيث طبق فيهم عقوبة الفارين: قطع الصيوان الخراجي للأذن اليسرى. كانت تلك السياسة أقبح تمثيل على مدى امتلاك النظام – الدولة لأجساد المواطنين، فيجب عليك أن تهب لنا هذا جسدك لكي يكون علفا لمدافع تُطلق قي معارك وحروب نحن نختارها، أما إذا امتنعت فيحق لجيوش تحرير القدس أن تعدم هذا الجسد رميا بالرصاص أو أن نستقطع منه جزء يشِمَه بالعار. ولمداراة هذا العار قبع الكثير من المعاقبين بتلك العقوبة القبيحة في بيوتهم فاقدين الشعور بامتلاكهم لأجسادهم، أما من حاول إعادة امتلاك جسمه فكان “يتحجب” بأن يطيل شعره لكي يغطي على أذنه المقطوعة.

علي جمال لم يكن الوحيد الذي عوقب بهذه الطريقة الوحشية بل يقول مصدر في وزارة الصحة إن عدد من شوه النظام السابق أجسادهم يقدر بعشرات الآلاف. هؤلاء لم يستطيعوا أن يمتلكوا أجسادهم مرة أخرى إلا بعد سقوط صدام حين قصوا شعرهم الطويل وكأنهم يقولون إن ما كان يُقصد به إشعارهم بالخزي والعار أصبح مصدرا للفخر والكرامة.

أما أفظع الحكايات عن ذلك العراق الخفي فربما تكون حكاية جواد أمير سيد خريج الاقتصاد ذي الأربعة وعشرين عاما الذي استُدعي للجيش عام ١٩٨٢ للخدمة في الحرب ضد إيران. ونظرا لعدم اقتناعه بهذه الحرب التي ثبت فيما بعد أنها كانت من أطول الحروب المعاصرة والتي راح ضحيتها مليون قتيل قرر جواد الهروب من الجيش. ولكن الهروب كان دائما محفوفا بالأخطار إذ أن عقوبته آنذاك كان الإعدام، واحتمالات الإمساك بالفارين كبيرة نظرا لانتشار عناصر المخابرات حول بيوتهم للإيقاع بهم عند عودتهم لذويهم. فقرر جواد الهروب إلى إيران مع ابن عمه، ولكن المحاولة فشلت عندما قُبض على ابن عمه وأعدم في بغداد. عندها لم يجد جواد مفرا سوى الاختباء في منزله، فتواطأ مع أمه في حفر حفرة صغيرة تحت مطبخ المنزل طولها متران وعرضها متر. وهناك قبع جواد لمدة … واحد وعشرين عاما! فلم يخرج من ذلك السجن الاختياري إلا بعد أن تأكد من سقوط نظام صدام يوم ٩ إبريل ٢٠٠٣. خرج جواد من ذلك الجحر بعد أن أصبح عمره ٤٥ سنة وعندما أقبل عليه أهله وجيرانه ليهنأوه بعودته للحياة إذ أنهم ظنوا طوال تلك السنوات أنه مات في الحرب لم يقدم لهم جواد سوى علبة كبريت فيها أسنانه التي سقطت نتيجة نقص الكالسيوم وكيس صغير فيه شعر رأسه وذقنه الذي احتفظ به طوال سنوات اختفائه الطويلة.

***

قد لا تكون قصة جواد أو علي جمال أو فاطمة أو أحلام أو ربيع أو حسين قصصا مبهرة بصريا كتلك التي سجلتها الكاميرات عن صدام حسين التي تظهره سواء وهو يستقبل نظراءه من الزعماء العرب أو هو يخرج من حفرة صغيرة كان يختبئ فيها أو وهو يستهزئ بمحاكمته أو وهو يتلو شهادته الأخيرة قبل أن يهوي إلى حتفه. ولكن تلك الحكايات عن عراقيين عاديين، وبالرغم من افتقادها لعنصر الإبهار البصري، بل تحديدا لافتقادها ذلك العنصر، تقدم لنا بشكل بليغ صورة عن مدى الدمار الذي أوقعه صدام ونظامه بأجساد العراقيين وبأنفسهم. فهناك جيل كامل من العراقيين اختفى وتوارى عن الأنظار نتيجة سياسات صدام القمعية. فياليت هؤلاء الذين يترحمون على الرئيس، القائد، الركن، الشهيد أن يتخيلوا ولو للحظة عشرات الآلاف من حالات الإعدام العشوائية التي انتهت في مقابر العراق الجماعية وأن ينصتوا ولو لبرهة للهمهمات والأصوات الخافتة الصاعدة من جوف العراق.