نُشرت نسخة مختصرة من هذا المقال في مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد ١٢٣، صيف ٢٠٢٠

في تأريخه لولاية مقصود باشا الذي تولى حكم مصر في تشرين الثاني / نوفمبر 1642م، يقول محمد بن أبي السرور البكري في كتابه “الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة” إن وباء الطاعون الذي انتشر في تلك السنة “لم يقع مثله… لأنه عم البلاد، وفنَت الأكباد، داخل المنازل والبقاع، من الشباب وذات القناع، ووقع الخوف في قلوب الكبار والصغار، وكل إنسان منتظر للموت آناء الليل وأطراف النهار، وصارت الجنايز في الأسواق مثل قطار الجمال كل ثلاثين دفعة والصراخ في جميع الحارات… وبلغت مصلاة الجامع الأزهر إلى ستماية واثنين وستين جنازة، وباب النصر خمسماية وأربعين جنازة، ومصلاة الشيخونية خمسماية جنازة ، ومصلاة جامع الماس أربعماية جنازة، ومصلاة جامع المارداني ثلاثماية جنازة، وهذا في اليوم الواحد… وقد ضبط من صُلي عليه في هذه المصلاة المذكورة فكانت تسعماية ألف واثنين وستين وذلك من أول القعدة سنة اثنين وخمسين وألف وإلى آخر محرم الحرام سنة ثلاث وخمسين وألف [أي من ٢١ يناير/كانون ثاني إلى ٢٠ أبريل/نيسان ١٦٤٣]، فكيف من صُلي عليه في غير هذه المحلات، لأن الناس كانت تصلي على الأموات في بيوتها أو ما يقرب من الجوامع لمنازلها فيكون أضعاف ما ذكر… ونادى الوزير في مصر بإبطال الكشف عن الأموات، وأن مَن مات له ميت يدفنه من غير كشف. واجتمع عنده من محلول العلوفات لآخر صفر ماية ألف عثماني، وسبعين ألف عثماني في كل يوم، ومن الجرايات إثني عشر ألف إردب قمح في كل شهر، موفور ذلك لجانب الخزينة [….]”[1]

لم يكن أبو السرور فريداً في تناوله للوباء وكيف “عم البلاد وفنت [منه] الأكباد”، فالطاعون لم يكن غريباً على مصر العثمانية، فطوال الفترة الممتدة من سنة 1347م إلى 1894م، اجتاح الطاعون البلاد في 193 سنة من هذه السنوات البالغ عددها 547 سنة، أي بمعدل طاعون كل تسعة أعوام، وبالتالي لم تخلُ كتابات المؤرخين في هذه الفترة من الإشارة إلى الطاعون. وعلى غرار أبي السرور، دأب هؤلاء المؤرخون على التهويل من أرقام الضحايا والإشارة إليهم بالآلاف، بل بمئات الآلاف. فنجد مثلا إسماعيل الخشاب في كتابه “أخبار أهل القرن الثاني عشر” عند تأريخه لطاعون عام ١٢٠٥ هـ / ١٧٩١م يقول “فجاء طاعون بمصر… وزاد الأمر إلى أن صار يُعد في كل يوم من الأموات نحو الألف.” (ص ٥٨) ثم نجده في مؤلف آخر بعنوان “خلاصة ما يراد من أخبار الأمير مراد” يقول عن نفس الطاعون “كان الطاعون قد عم عمومًا شموليًا بحيث كان يموت كل يوم نحو ألفين تقريبًا.” (إسماعيل الخشاب، خلاصة ما يراد من أخبار الأمير مراد، تحقيق حمزة عبد العزيز بدر ودانيال كريسيليوس (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، ١٩٩٢)، ص ٤٠)

لكن يجب أخذ هذه الأرقام بكثير من الحيطة، فطاعون سنة 1643 لا يمكن أن يقارب عدد ضحاياه المليون مثلما يزعم أبو السرور لأن سكان مصر آنذاك لم يتعدّ عددهم مليونَي ونصف مليون شخص. ففي ظل غياب نظام صارم لضبط أعداد المتوفين، لا يمكن قراءة هذه الأعداد التي يوردها مؤرخو مصر العثمانية إلّا كتعبير عن حالة الجزع التي كانت تنتاب الأهالي جرّاء هذه الطواعين المتلاحقة.

وهناك عنصر آخر يمكن استكشافه في مؤلفات مؤرخي مصر العثمانية وهو فهم هؤلاء المؤرخين لطبيعة الطاعون وطرق انتشاره. فبسبب تلك الطواعين المتلاحقة نظر المصريون إلى الوباء كظاهرة طبيعية، وإن كانت مفزعة، شأنها شأن الفيضانات وانخفاض مياه النيل ورياح الخماسين. بل انتشرت الآراء التي كانت ترى علاقة سببية بين هذه الظواهر الطبيعية، فرياح الخماسين كان يُخشى منها نشر الوباء، أمّا الفيضانات المدمرة وانخفاض مياه النيل فارتبطت في الأذهان بالطاعون وإن لم تتضح طبيعة العلاقة بينهما (نحن نعرف الآن أن الفيضانات كانت تؤدي إلى مجاعات تتسبب بدورها بضعف المناعة البشرية، وبزيادة احتمالات الإصابة بالطاعون في الموسم اللاحق).

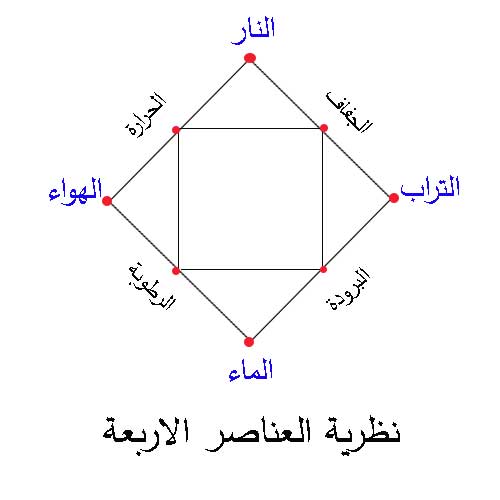

وقد خيمت على رؤية المصريين إلى الوباء والصحة والمرض عامة، نظرية الأمزجة والأخلاط التي تُنسب إلى الحكماء العرب مثل ابن سينا، ومن قبلهم الإغريق ومن أهمهم أبو قراط. وبحسب هذه النظرية التي شاعت لأكثر من ألفَي عام، كان المرض يُنظر إليه على أنه نتيجة عدم توازن أخلاط الجسم: الساخن والبارد والرطب والجاف. وكانت العناصر الأولى في هذا التوازن هي الدم والبلغم والصفراء والسوداء، وهي على الترتيب مواد هذه الأخلاط. فكل فرد لديه توازن أخلاط يتبدى في مزاجه كدموي، أو بلغمي أو صفراوي [أي عصبي] أو سوداوي [أي مكتئب]، وفقاً للخليط السائد. وحين يصيبه المرض، يضطرب التوازن، ويكون على الطبيب أن يصححه.

ونجد في كتابات علي ابن رضوان شرحا وافياً لرؤية المصريين للوباء، حتى وإن كانت هذه الكتابات تعود للعصر الفاطمي (توفي هذا الطبيب الشهير سنة ٤٥٣ هـ الموافق ١٠٦١م في زمن الشدة المستنصرية) إذ أن هذه الآراء الطبية لم تندثر إلا في القرن التاسع عشر. فنجده في كتابه”دفع مضار الأبدان في مصر” يقدم وصفا لطريقة انتشار الوباء وهو الوصف الذي ظل رائجا حتى القرن التاسع عشر:

“معنى المرض الوافد [أي الوباء] أن يعم خلقاً كثيراً في بلد واحد وزمان واحد، ومنه نوع يقال له الموَْتَان وهو الذي يكثر معه الموت. وحدوث الأمراض الوافدة يكون من أسباب كثيرة تجتمع في الجملة في أربعة أجناس: تغير كيفية الهواء، وتغير كيفية الماء، وتغير كيفية الغذاء، وتغير الأحداث النفسانية…

وخروج تغير الهواء عن عادة يكون إما يسخن أكثر أو يبرد أو يترطب أو يجف أو يخالطه حال عنيفة… وقد يتغير مزاج الهواء عن العادة بأن يصل وفد كثير قد أنهك أبدانهم طول السفر وساءت أخلاطهم، فيخالط الهواء منهم شيء كثير ويقع الإعداء [أي العدوى] في الناس، فيظهر المرض الوافد.

والماء أيضا قد يُحدث المرض الوافد، إما بأن يفرط مقداره في الزيادة والنقصان، أو يخالطه حال عنيفة، ويضطر الناس إلى شربه، ويتعفن به أيضا الهواء المحيط بأبدانهم. وهذه الحال تخالطه إما قريباً أو بعيداً بمنزله ما يمر في جريانه بموضع حرب قد اجتمع فيها جيف القتلى شيء كثير، وبمياه نقائع عفنة فيحدرها معه ويخالطها بجسمه…

والأغذية تحدث المرض الوافد إما إذا لحقها اليرقان وارتفعت أسعارها واضطر أكثر الناس إلى تغيير مأكله…

والأحداث النفسانية تحدث المرض الوافد متى حدث في الناس خوف عام من بعض الملوك، فيطول سهرهم وتفكرهم في الخلاص، وفي وقوع البلاء، فيسوء هضم أجوافهم، وتتغير حرارتهم الغريزية، وربما اضطروا إلى حركة عنيفة في مثل هذه الحال، أو يتوقعون قحط بعض السنين فيكثرون الحركة والاجتهاد في ادخار الأشياء ويشتد غمهم مما سيحدث.

فجميع هذه الأشياء تحدث في أبدان الناس المرض الوافد متى كان المتعرض لها خلقاً شديداً في بلد واحد ووقت واحد.”

ومما يؤكد شيوع هذه الأفكار عن طرق انتشار الوباء حتى أواخر القرن الثامن عشر ما يورده الجبرتي عند وصفه لطاعون ١٧٨٩ إذ يقول إن “العفونة تستجن بأغوار الأرض فإذا دخل الشتا وبردت الأغوار بسريان النيل والأمطار والرطوبات خرج ما كان مستجنا من بالأرض من الأبخرة الفاسدة فيتعفن الهواء ويفسد فيحدث الوبا والطاعون.” ( عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار (طبعة بولاق، ١٢٩٧ هـ)، الجزء الثالث، ص ٢١.) حسب نظرية الأخلاط تلك نُظر للمرض على أن له جوهر صاف غير ملوث، فقط يتصادف أن “يزور” الجسم البشري كأن يستنشق المرء الهواء الفاسد أو يلامس بجلده هذا الهواء فيُحدث الاضطراب في توازن أخلاطه، وبالتالي فإن مهمة الطبيب كانت تتمثل في التعرف على أعراض هذا الاضطراب لكى يعيد للجسم حالته المتوازنة السابقة عن طريق فصد الدم الفاسد أو تغيير نوع الطعام (فالأطعمة، بدورها، مقسمة لما هو بارد/حار، أو رطب/جاف).

كل هذه المفاهيم ستتغير تغيراً جذرياً في القرن التاسع عشر. فمفهوم الوباء والتحقق من أسباب انتشاره، وطريقة رصد حالات الوفاة، وطبيعة اهتمام الدولة بالوباء وبالصحة العامة – كلها عناصر ستشهد تغيراً جوهرياً بدءاً من الميلاد الحديث للدولة في القرن التاسع عشر.

سأعرض في الأسطر التالية أهم مراحل نشوء هذه الدولة الحديثة في مصر، مع التركيز على العلاقة المحورية بين مؤسسة الصحة العامة الوليدة والجيش.

الطاعون الذي هزم جيش الشرق

في 24 آذار / مارس 1799، وبعد أن خضعت مصر للاحتلال الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت، عُلقت ملصقات في نواحي القاهرة كلها تتضمن قواعد وضعتها السلطات العسكرية الفرنسية، وتعلن فيها فرض الكرنتينا، أي الحجر الصحي، وكان نصها هو التالي:

خطابا لأهل مصر وبولاق ومصر القديمة ونواحيها: إنكم تمتثلوا لهذه الأوامر وتحافظوا عليها ولا تخالفوها، وكل من خالفها وقع له مزيد من الانتقام والعقاب الأليم والقصاص العظيم، وهي المحافظة من تشويش الكُبَة، وكل من تيقن أو ظننتم أو توهمتم أو شككتم فيه ذلك في محل من المحلات أو بيت أو وكالة أو ربع يلزمكم ويتحتم عليكم أن تعملوا كرنتيلة، ويجب قفل ذلك المكان. ويلزم شيخ الحارة أو السوق الذي فيه ذلك أن يخبر حالاً قلق الفرنساوية حاكم ذلك الخط ويكون ذلك فوراً… وكل من كان عنده خبر من كبار الأخطاط أو مشايخ الحارات و قلقات الجهات، ولم يخبر بهذا المرض يعاقب بما يراه قائمقام. ويجازى مشايخ الحارات بمائة كرباج جزاء التقصير، وملزوم أيضاً من أصابه هذا التشويش أو حصل في بيته لغيره من عائلته أو عشيرته وانتقل من بيته إلى آخر أن يكون قصاصه الموت وهو الجاني على نفسه بسبب انتقاله. وكل رئيس ملة في خط إذا لم يخبر بالكبة الواقعة في خطه أو بمن مات بها أيضا حالا فوريا كان عقاب ذلك الرئيس وقصاصه الموت. والمغسل إن كان رجلا أو امرأة إذا رأى الميت إنه مات بالكبة أو شك في موته بها ولم يخبر قبل مضي أربعة وعشرين ساعة كان جزاؤه وقصاصه الموت. وهذه الأوامر الضرورية يلزم أغاة الينكجرية وحكام البلد الفرنساوية والإسلامية تنبيه الرعية واستيقاظهم لها، فإنه أمور مخفيه وكل من خالف حصل له مزيد الانتقام من قايم مقام، وعلى القلقات البحث والتفتيش عن هذه العلة الردية لأجل الصيانة والحفظ لأهل البلد والحذر من المخالفة والسلام.[2]

مثّلت هذه الإجراءات التي فرضها الفرنسيون بعد احتلالهم مصر بفترة وجيزة تحولاً جذرياً في النظرة إلى الوباء وفي التعامل معه. لقد اعتبر الفرنسيون تفشي الطاعون في مصر تهديداً جسيماً يمكن أن يؤدي إلى فناء جيشهم، وشددوا إجراءات الحجر الصحي بعد أن أدركوا خطورة الدور الذي كان الطاعون قد أداه في هزيمة جيشهم المنكرة في فلسطين. فمثلما يخبرنا الجبرتي: “كان الطاعون الذي وقع في العسكر [أمام أسوار عكا] ويموّت كل يوم خمسين وستين عسكري”،[3] من أهم الأسباب التي ذكرها بونابرت لضباطه، مبرراً بها فشله في الاستيلاء على عكا بعد حصار دام شهرين.

محمد علي والكرنتينا: السنوات الأولى

برحيل الفرنسيين من مصر في سنة 1801، ووصول محمد علي إلى الحكم، توقفت لفترة ما جهود فرض الحجر الصحي لاحتواء الأوبئة. صحيح أن الباشا قبل مشورة أطبائه الأوروبيين وفرض حجراً صحياً في سنة 1813، غير أن من الخطأ اعتبار هذا القرار استمراراً للسياسات التي اتبعها الفرنسيون خلال احتلالهم لمصر. فسياسة الحجر الصحي التي فرضها محمد علي في تلك السنة (1813) كانت تتوقف عند حدود قصره، خلافاً للسياسة التي فرضها الفرنسيون والتي عمّت البلد بأكمله، ويتضح ذلك من وصف الجبرتي للـ “كرنتيلة” التي فرضها الباشا على قرية الجيزة عندما حل بها في نيسان / أبريل 1813:

في ذلك اليوم أمر الباشا بعمل كرنتيلة بالجيزة ونوّه بإقامته بها، وزاد به الخوف والوهم من الطاعون لحصول القليل منه بمصر [أي القاهرة] وهلك الحكيم الفرنساوي وبعض نصارى أروام وهم يعتقدون بصحة الكرنتيلة وأنها تمنع الطاعون… ولما عزم الباشا على كرتنة الجيزة أرسل في ذلك اليوم بأن ينادوا على سكانها بأن مَن يملك قوته وقوت عياله ستون يوماً وأحب الإقامة فليمكث بالبلدة، وإلّا فليخرج منها ويذهب يسكن حيث أراد في غيرها ولهم مهلة أربع ساعات، فانزعج سكان الجيزة وخرج مَن خرج وأقام مَن أقام.[4]

يتضح من هذا الوصف الدقيق الذي أورده الجبرتي لإجراءات الحجر الصحي التي فرضها محمد علي في بدايات حكمه أن غرضه منها كان حماية نفسه ووقاية أهل خاصته من الطاعون لا صيانة الأهالي والعناية بصحتهم.

الجهادية وإنشاء جهاز طبي حديث

في اللحظة التي قرر محمد علي تأسيس جيش نظامي تغير ذلك كله، فتجنيد الفلاحين أحدث تحولاً جوهرياً في نظرة الباشا إلى الأهالي، إذ أصبحوا فجأة عماد قوته ومصدر رفعته وأولياء نعمته (مثلما عبّر هو نفسه ذات مرة في إشارة إلى أحب ألقابه وأقربها إلى قلبه، أي “ولي النعم”). وترتّب على قرار إنشاء هذا الجيش النظامي تأسيس منظومة للصحة العامة وللطب لا نبالغ في القول إنها غيرت من طبيعة المجتمع المصري، ومن علاقة الحكومة بالأهالي.

كان قلق محمد علي إزاء نيات إستانبول تجاهه ومحاولاتها عزله من ولايته الغنية هو دافعه إلى إنشاء قوة عسكرية للدفاع عن منصبه العزيز. ففي سنة 1820 أرسل حملتين إلى السودان بغرض جمع أعداد وفيرة من السودانيين لتجنيدهم في جيش كان يأمل منه حماية منصبه في مصر والحيلولة دون انتزاعه منها. غير أن هذه المحاولة الأولى لإقامة جيش نظامي حديث باءت بالفشل، إذ وقع أعضاء الحملة فريسة لطائفة من الأمراض، حتى إن عدد الموتى في أيلول / سبتمبر 1821 وصل إلى ستمئة، وارتفع في الشهر التالي إلى ألف وخمسمئة. والأنكى من ذلك أن عدد الذين بقوا في قيد الحياة من أصل عشرين ألف عبد سوداني وصلوا إلى أسوان لم يتجاوز ثلاثة آلاف. أمّا الباقون فلاقوا حتفهم في مصر “كقطيع خراف اجتاحه الوباء.”[5]

وعندما اتخذ محمد علي قراره المصيري في سنة 1821 بتجنيد فلاحي مصر في جيش جديد اتضح له بشكل أكثر وضوحاً افتقاره إلى نظام صحي متطور يقي جنوده من الأمراض والأوبئة. ففي غياب خدمات طبية كافية للكشف على الفلاحين، انتهى الأمر بمأموري التجنيد الذين أرسلهم الباشا ومساعدوه إلى القرى والنجوع، بجمع العديد من الرجال الذين اتضح بعد ذلك عدم لياقتهم للخدمة العسكرية. وحتى هؤلاء الذين جُمعوا فعلاً، وثبت أنهم يصلحون للجندية عصفت بهم الأوبئة في معسكرات التدريب، وسقطوا صرعى الأمراض المعدية مثل التيفوس والجرب. لذلك أدرك الباشا، وبعد أن تكبّد كثيراً من العناء والمال، ضرورة إنشاء نظام طبي يُعنى بصحة المجندين الجدد.

الباشا التركي والطبيب الفرنسي

طلب الباشا من القنصل الفرنسي، برناردينو دروفيتي، أن يستجلب له طبيباً ماهراً كي يكلفه بهذه المسؤولية المهمة، أي وضع نظام صحي للجيش الوليد، فقدّم دروفيتي إلى الباشا في أوائل سنة 1825، طبيباً فرنسياً شاباً من مواليد غرينوبل، كان يمارس الطب في مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا، واسمه أنطوان بارتيليمي كلو (Antoine Barthelemy Clot). في تلك المقابلة التاريخية بين محمد علي وكلو قال الطبيب الفرنسي إن التجارب التاريخية توضح أن عدد الجنود الذين يسقطون صرعى جرّاء الأمراض التي تفتك بهم في المعسكرات هو أكبر من عدد الجرحى في ساحات القتال. كما وافق الباشا على ضرورة أن تؤسَّس الخدمة الطبية العسكرية على أسس فرنسية، لأن فرنسا كانت من أكثر الدول الأوروبية تطوراً في الطب آنذاك، وقال له إن في وسعه أن يستجلب أطباء فرنسيين ماهرين ليعملوا معه على حفظ صحة الجنود.

إلّا إن الطبيب الفرنسي الشاب لفت نظر الباشا إلى أن استجلاب تلك الأعداد الكبيرة من الأطباء المهرة سيكلفه كثيراً، كما لفت نظره إلى الصعوبات التي ستنجم عن عدم دراية هؤلاء الأطباء الأوروبيين بلغة الجنود (العربية) والضباط (التركية)، ونصحه بأنه عوضاً عن البحث عن أطباء أوروبيين فإنه ربما يكون من الأجدى أن يشرع في تدريب أطباء مصريين، والاستعانة بهم لتكوين نواة الخدمة الطبية الجديدة. ولذلك اقترح كلو على محمد علي أن يشرع في تأسيس “مدرسة للطب البشري” (عُرفت لاحقاً باسم “قصر العيني”)، وأن يُعهد فيها بالتدريس إلى عدد صغير من الأطباء الأوروبيين، على أن يكون التلامذة من المصريين، كما نصحه بأن يكون التدريس باللغة العربية كي يتمكن الأطباء، عند تخرجهم، من التواصل مع مرضاهم بلغتهم.

اقتنع الباشا بنصائح الطبيب الفرنسي الشاب وكلّفه وضع تخيل عام عن أحسن السبل لتأسيس المدرسة.

تأسيس نواة الخدمة الطبية العسكرية

بعد عامَين من التحضير افتُتحت المدرسة الجديدة وأقيمت بجوار معسكر كبير للجيش في أبي زعبل شمالي شرقي القاهرة. على أنه لما كانت البلاد وقتها تفتقر إلى أي تعليم ثانوي أو إعدادي حديث، فقد جرى انتخاب عدد من طلاب الأزهر كي يلتحقوا بالمدرسة الجديدة. وكان هؤلاء الطلاب، بطبيعة الحال، يجهلون اللغات الأوروبية، كما أن المدرسين، في الوقت نفسه، كانوا يجهلون العربية، ولذا تم تعيين بعض من المترجمين الشوام الذين كان لديهم دراية بالفرنسية والإيطالية كي يترجموا المحاضرات، عند إلقائها، من الفرنسية (أو الإيطالية، بحسب المحاضرة) إلى العربية. وفي نهاية كل درس كان يُطلب من أحد الطلاب إعادة ما سمعه من المترجم، على أن يقوم هذا الأخير بإعادة ترجمة ما تلاه الطالب إلى اللغة الأصلية حتى يتأكد الأستاذ من دقة الترجمة.

بعد خمسة أعوام من التعليم، أي في سنة 1831، تخرجت أول دفعة من مدرسة الطب، وسرعان ما أُلحق أعضاؤها بالجيش الذي كان على أهبة الزحف على سورية في حملة الشام الشهيرة (1831-1840). وقبيل انطلاق الحملة أصدر محمد علي تعليماته “بأن ترتب الأطباء في الآلايات [أي اللواءات] المشاة والفرسان من أبناء العرب [أي المصريين] برتبة الملازم. وأنه تُرتب لكل آلاي من المشاة ثلاثة أطباء وجُعل عليهم طبيباً أوروبياً، ورُتب لكل آلاي من الفرسان طبيبين من العرب وطبيباً أوروبياً.”[6]

ويتضح من هذه التعليمات أن الباشا، وبعد طول معاناة، نجح في تحقيق مبتغاه، فالطبيب الفرنسي، كلو، لم يخيّب ظنه، وإنما نجح في تأسيس مدرسة طبية متطورة، وفي أن ينتخب أفضل طلاب لها، كما استقدم لهم أمهر الأطباء من أوروبا، وتمكّن من التغلب على مشكلة الترجمة، وبذا أصبح للجيش إدارة صحية متطورة تستطيع أن تحفظ صحة الجنود في المعسكرات، وتقدم لهم الإسعافات الضرورية في أثناء القتال.

تفشي وباءَي الكوليرا والطاعون

بعد أن ظن الباشا أن جميع التجهيزات استُكملت لانطلاق حملة الشام وقعت الواقعة، فبعد انتهاء موسم الحج انتشرت أخبار بأن وباء جديداً ظهر بين الحجيج، وأخذ يحصدهم حصداً. كان هذا الوباء هو الكوليرا التي أشير إليها أحياناً بالـ “هواء الأصفر”. وفي تموز / يوليو 1831، اتُّخذت إجراءات سريعة في القصير والسويس لإيقاف الحجاج العائدين، وتم إنشاء معازل في الميناءين. ومع ذلك تمكّن بعض الحجاج من خرق إجراءات العزل، ولم يمر وقت طويل حتى وصلت العدوى إلى القاهرة. وعندها اقترح محمد علي على القناصل الأوروبيين في الإسكندرية إنشاء مجلس للحجر الصحي لحماية المدينة من الجائحة، ووضع عشرين ألف جندي بتصرف القناصل لفرض “حزام صحي” حول المدينة، إلّا إن الوباء سرعان ما اجتاح الإسكندرية أيضاً. وبعد أيام قليلة قرر المجلس حل نفسه، فقد أدرك أن سياساته للحجر الصحي كانت عديمة الفاعلية بعد أن أصيب أحد أعضاء المجلس بالكوليرا. وفي تشرين الأول / أكتوبر 1831، بعد أن توفي جرّاء الوباء أكثر من 180 ألف شخص، وبعد أن أخذ الوباء في الانحسار، أعاد القناصل الأوروبيون إنشاء المجلس، وقاموا بفرض قيود مشددة على حركة الملاحة البحرية بدعم من الباشا. وظل المجلس قائماً حتى بداية ثمانينيات القرن التاسع عشر، وإن تغيرت الأسماء التي عُرِف بها خلال فترة وجوده. وكان أوسع تلك الأسماء انتشاراً هو (مجلس الكرنتينا)، وكانت مهمته الأساسية فرض الحجر الصحي وتنظيمه، ولم يكن اهتمامه بالأوضاع الصحية في عموم البلاد إلّا اهتماماً عرضياً وهامشياً.

وعلى الرغم من ذلك، فإن محمد علي لم يفقد إيمانه قط بفاعلية سياسات الحجر الصحي، لذلك، وعلى ضوء اهتمامه الشديد بسلامة جيشه، أصدر أوامره بعزل العديد من الوحدات العسكرية في القاهرة والدلتا عن سكان تلك المناطق. ولمّا أثبتت تلك السياسة نجاحها في حماية الجيش من أفظع ويلات الوباء، أصبح الباشا أكثر إصراراً على التنفيذ الدقيق لسياسات الحجر الصحي، كما ازدادت ثقته بكلو بصورة خاصة، ولا سيما بعد أن رفض الطبيب الفرنسي نصائح زملائه الأوروبيين بأن يحذو حذوهم ويعود إلى مسقط رأسه، فقد صمم كلو على البقاء في مصر، وركز جهوده على حفظ صحة الجنود، الأمر الذي قوبل بتقدير الباشا، فمنحه لقب “بك” ومن وقتها بات يُعرف بـ “كلوت بك”.

ولم يمرّ إلّا عامان حتى اجتاح البلاد وباء جديد / قديم، أي الطاعون، لكنه كان من أشرس الطواعين التي حلت بالبلد، ففي خلال الفترة 1834 – 1837، مات 200 ألف شخص جرّاءه، وفقدت القاهرة 36 ألف شخص في أشهر الذروة، أي من آذار / مارس إلى تموز / يونيو 1835، بمعدل ألف شخص يومياً. وفي هذا الوباء ظهر إيمان محمد علي العميق بالكرنتينا، فطبَّق عزلاً صحياً صارماً على قصره في شُبرا، وكُلفت وحدة عسكرية قوامها أربعمئة جندي بتطبيق هذا العزل، وبمنع أي شخص من الدخول إلى القصر، أو الخروج منه. وعلى الرغم من فشل محاولات فرض حجر صحي على القاهرة والإسكندرية، فإن الباشا صمم على فرض إجراءات حجر صحي صارمة على المستشفيات والمدارس والوحدات العسكرية والأسطول والمصالح الحكومية في جميع أنحاء البلد.

ردة فعل الأهالي على الكرنتينا

أثارت الإجراءات الصحية المتخذة خلال الفترة 1834 – 1837 لمواجهة وباء الطاعون انزعاج رجال الدين، ففي كانون الأول / ديسمبر 1834 وقعت مجابهة نادرة الحدوث، إذ رفع مشايخ الإسكندرية عريضة إلى الباشا يشكون فيها من الإجراءات الصحية المفروضة لمواجهة الوباء، وكان اعتراضهم ينصبّ على نقل أقارب الأشخاص المشكوك في إصابتهم بالمرض إلى معازل خارج المدينة، حيث فُرض عليهم الحجر الصحي. وانتهت العريضة بقولها إن “الحجر الصحي لن يُكتب له النجاح بين المسلمين الذين لا يهابون الطاعون.”[7] ورداً على ذلك كتب محمد علي إلى زكي أفندي حاكم الإسكندرية قائلاً أنه لا يمكن أن يقبل تلك العريضة، ووجّه إليه تعليماته بأن يُعلم مجلس الكرنتينا بألّا يقيم لتلك العريضة وزناً.[8] وبعد ذلك وجّه رداً صارماً إلى أهالي الإسكندرية ومشايخهم، فكتب رسالة إلى زكي أفندي قال له فيها: “لقد سبق لي أن قلت إن الوقاية [من الوباء] بما لا يخالف أحكام الشريعة تتطلب منا أن نتخذ إجراءات محددة. هذا الوباء من علامات غضب الله، والفرار من غضبه إلى رحمته لا يخالف الشريعة. ألم يقل الله في كتابه الكريم {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [سورة البقرة، الآية 195]؟ أولم يقل رسوله: ‘فِرّ من المجذوم كما تفر من الأسد؟’ ” وختم رسالته بإصراره على فرض الحجر الصحي وغيره من إجراءات الصحة العامة من دون أدنى تهاون.[9]

وفي ذروة تفشي الوباء، سمع الباشا عن نية مشايخ الأزهر جمع سكان القاهرة في صلوات القنوت للتضرع إلى الله أن يشملهم برحمته، وعندها وجّه توبيخاً إلى المشايخ قائلاً إن مثل تلك التجمعات الكبيرة في أماكن مزدحمة لن يؤدي إلّا إلى زيادة تفشي الوباء، وإن على الراغبين في التضرع إلى الله راجين رحمته أن يقوموا بذلك منفردين داخل بيوتهم.[10]

وظل الباشا متمسكاً بإيمانه الذي قارب اليقين بجدوى الحجر الصحي وفاعليته، وبإصراره على رفض احتجاجات “العلماء” عندما وقع وباء طاعون محدود في دمشق في سنة 1840 خلال الأشهر الأخيرة من الاحتلال المصري لها. ففي آذار / مارس 1840 كتب شريف باشا، حكمدار الشام، رسالة إلى إبراهيم باشا تفيد بأن الحجر الصحي فُرض على خمسة أو ستة بيوت في المدينة وقعت فيها حالات إصابة بالطاعون، وأن المشايخ احتجوا بأن تلك الإجراءات كانت مخالفة للشريعة، وأضاف قائلاً إن المشايخ أخذوا في ترويج الشائعات قائلين إن الموتى دُفنوا من دون غسل شرعي، وإن صلاة الجنازة لم تُقَم عليهم، وإن جثامينهم أُلقي عليها الجير الحي. وتحدث الشيخ حميد العطار باسم زملائه من المشايخ معترضاً على تدابير الحجر الصحي باقتباسات من القرآن: )… فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ( (سورة الأعراف، الآية 34)؛ و)أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ…( (سورة النساء، الآية 78)؛ و)قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ( (سورة التوبة، الآية 51). وأنكر شريف باشا أن تكون الإجراءات الصحية قد تضمنت استخدام الجير الحي، أو دفن الموتى من دون غسل شرعي، وردّ على الآيات التي ارتكن إليها “العلماء” بآية قريبة من قلبه )… وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ…( (سورة البقرة، الآية 195). غير أن المقاومة العنيدة التي أبداها الأهالي أوقعت الحكمدار في حيرة من أمره، ودفعته إلى أن يقول أنه يميل إلى إلغاء الحجر الصحي، لكنه كان خائفاً من سخط محمد علي.[11] وردّ عليه إبراهيم باشا آمراً إياه بأن يتمسك بموقفه، وألّا يرفع الحجر الصحي مهما تكن الظروف.[12] وبعد شهرين، أجاز المشايخ الحجر الصحي بعد أن تأكد لهم أن جثث الموتى دُفنت دفناً شرعياً، وأن الجير الحي لم يُلقَ على أي منها، بل رأى المشايخ أن عزل الفقراء (أطراف الناس) خارج المدينة، والأثرياء (وجوه الناس) في ديارهم، كان متفقاً مع أحكام الشريعة.[13]

وفي الوقت نفسه تقريباً، حصل محمد علي على فتوى من مفتي الإسكندرية تقضي بأن الحجر الصحي يتفق مع أحكام الشريعة، وقد استند المفتي في فتواه إلى سنّة الخليفة عمر بن الخطاب الذي رفض دخول بلدة سَرْغ على حدود الحجاز والشام، عندما سمع أن الطاعون (المعروف بطاعون عمواس) قد دخلها، وحثّ مَن معه على مغادرة المنطقة.[14] وعندما قال له الصحابي أبو عبيدة بن الجراح: “أفراراً من قدر الله يا أمير المؤمنين؟” رد عليه عمر بقوله: “إنما نفرّ من قدر الله إلى قدر الله.” وقال المفتي أيضاً إن هناك حديثاً نبوياً يقول فيه الرسول: “إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها.” ورأى المفتي أن موقف الشريعة من الحجر الصحي يقع في منطقة وسط بين “الوجوب والاستحباب”، شرط أن تنفَّذ الإجراءات الضرورية بشكل لا يخالف قواعد الدين. وقال إن “ما يفعله الأوروبيون من حبس لأولئك الذين قد يصاب أحد من أهل بيتهم بالطاعون، ووضع حراس لمراقبتهم بطريقة لا يتحملها الضعفاء من بينهم، وطردهم [خارج المدينة] بطريقة تثير ذعرهم، وحرق ممتلكاتهم، ودفن موتاهم بملابسهم [من دون غسل شرعي ولا تكفين]، وإلقاء الجير الحي على جثثهم، وكشف عورات موتى المسلمين – كل ذلك يخالف الشريعة.” وأنهى المفتي كلامه بإضافة سبب طبي لمعارضة تلك الإجراءات المخيفة التي رأى أنها تناقض الهدف من الحجر الصحي لأنها “تنشر الخوف والذعر، وهذه المشاعر هي أكبر أسباب المرض والطاعون.”[15]

هذه الفتوى التي أصدرها مشايخ الإسكندرية لا يمكن اعتبارها مثالاً لـ “قدرية المسلمين” أو عدم خوفهم من الطاعون – مثلما ادعى الرحالة الأوروبيون – بقدر ما تمثل رداً محسوباً من أولئك المشايخ على إجراءات الحجر الصحي غير المسبوقة، والتي فُرضت لمواجهة الوباء. ومن الواضح أن الفتوى لم تكن ضد فرض الحجر الصحي من حيث المبدأ، إذا كان ذلك الحجر يعني منع دخول منطقة أصابها الطاعون أو الخروج منها، وإنما كانت تعترض وبقوة على إجلاء الأهالي قسراً من المدينة، أو إجبارهم على البقاء داخل منازلهم، كما أوضحت أن تجاوز طقوس الموت الشرعية (الغُسل والتكفين ودفن الجثث) يمثل مخالفة لأحكام الشريعة.

ومع أن التعبير عن ردات الأفعال تجاه سياسات الحجر الصحي أخذ أساساً شكلا دينياً، إلّا إن هناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد أن معارضة تلك الممارسات كان لها أسباب غير دينية. فقد أشار الدبلوماسيون الأوروبيون، وكذلك كلوت بك، إلى أن رعب المواطنين المعوزين من النقل إلى المعازل دفعهم إلى إخفاء أفراد أسرهم المرضى في ديارهم، وإلى الامتناع من إبلاغ مجلس الكرنتينا بالإصابة بالمرض إلّا فيما ندر، وفقط عندما ينتهي الأمر بموت المريض.

وكان ممّا يبعث على خشيتهم أيضاً، أن نقل المرضى إلى المعازل حيث تتولى الدولة رعايتهم، كان يعني عملياً حرمان أفراد الأسرة من رعاية ذويهم في حالة المرض. وقال المشايخ في عريضتهم التي صدرت في كانون الأول / ديسمبر 1834 احتجاجاً على إجراءات الحجر الصحي، إن وضع أفراد أسر ضحايا الطاعون في الحجر الصحي خارج المدينة كان يعني حرمانهم من أعمالهم ومن كسب لقمة عيشهم. وهذا يوضح بجلاء أن اهتمام المشايخ لم يكن نابعاً من رغبتهم في اجتناب النواهي الشرعية فحسب، بل كان نابعاً أيضاً من حرصهم على توفير إمكان للأهالي المعوزين لكسب رزقهم.

علاوة على ذلك، فإن طريقة نقل الأُسر على ضوء المشاعل وتحت جنح الظلام كانت مبعثاً لفزع كبير، وقد اعترض المشايخ على تلك القوافل المشؤومة التي كانت تثير الهلع في قلوب الناس وتحرمهم من الإحساس بالسلام. وأجبرت تلك المخاوف الناس على دفن موتاهم في أفنية ديارهم أو تحت أرضياتها، وهي ممارسات كانت عقوبتها الإعدام.[16] وكان هناك ممارسة أُخرى تثبت بوضوح أن اهتمام أهالي الإسكندرية بكسب رزقهم كان يفوق اهتمامهم بمراعاة طقوس الدفن الشرعية، وهي إلقاء الجثث في الشوارع تحت ستر الظلام لمنع التعرف إليها، ولتفادي إرسال أُسر الموتى إلى المعازل خارج المدينة.

ويبدو بالتالي، في ضوء الطريقة المحددة التي نُفذت بها إجراءات الحجر الصحي، أن الاهتمام بعيش الأحياء ورزقهم كان هو العنصر الأساسي في خلق وتشكيل موقف الناس من الحجر الصحي، وأن الحساسية الدينية إزاء التعامل مع جثث الموتى، والرؤية القدرية، لم تكونا العناصر الأساسية في تشكيل ذلك الموقف.

التناحر داخل المؤسسة الصحية الوليدة

لم تكن مقاومة المشايخ والأهالي للكرنتينا أكبر مشكلة يواجهها كلوت بك، إذ هو نفسه لم يكن مقتنعاً تماماً بجدوى الحجر الصحي لمقاومة الطاعون. فكلوت بك ظل حتى آخر أيامه مقتنعاً بأن الطاعون غير مُعدٍ، وكان بالتالي عميق التشكك في سياسات الحجر الصحي، ويراها عديمة الفائدة في كبح جماح الأوبئة. وعلى الرغم من ذلك، وإدراكاً منه لتمسك مولاه الراسخ بتلك السياسة، وتخوفاً من مخاطر عصيان أوامر الباشا، لم يجد كلوت بك مفراً من توجيه تعليمات للعاملين معه تقضي بأن “الطاعون من حيث إنه في الرأي العام معدود من الأمراض المعدية، أعني التي تسري بواسطة الملامسة، ينبغي أن تنزل الأفراد والأشياء المشكوك في وجوده فيها منزلة الثابت المحقق فيها بالفعل، وحينئذ فينبغي أن يُتمسك من الآن وصاعداً بالواسطة اللازم استعمالها للاحتراس عن كل شيء معدٍ…”[17] وفي كتيب آخر وُزع على أطباء الجيش في سنة 1832 كتب قائلاً: “ومعظم الناس يرى أن الطاعون معدٍ، لكن هذا الرأي وإن تمسك به الكثيرون، إلّا إنه غير قطعي؛ فإن كثيراً من الأطباء المهرة تأملوا في حقيقة هذا الداء وأنكروا كونه معدياً، وذكروا لذلك دلائل كثيرة. وعلى كل فالمناسب للجراح الحربي أن يستعمل الاحتراسات التي تمنع مخالطة المصابين به لغيرهم حتى يستقر الأمر لأحد هذين الرأيين، فإنه إن لم يُفعل ذلك ربما كان السبب في وجود هذه الآفة الخطرة للعساكر المخالطة المذكورة.”[18]

المشكلة الرئيسية التي واجهها كلوت بك كانت تتمثل في مجلس الكرنتينا في الإسكندرية الذي حاربه بإنشاء مجلس منافس تحت رئاسته عُرف باسم “شورى الأطبا”، ومقرّه القاهرة. فقد كان هذا المجلس يضطلع بمهمات خطرة من أهمها الإشراف على مدرسة الطب في قصر العيني، والجهاز الطبي العسكري.

لم يكن كلوت بك سعيداً قط بتأثير مجلس الإسكندرية ونفوذه لدى محمد علي، وكان يعتبر أعضاءه عواماً لا دراية لهم بالمسائل الطبية الحساسة التي يقحمون أنفسهم فيها. وبالمثل، فإن أعضاء مجلس الإسكندرية كانوا ينظرون نظرة سلبية إلى سياسات كلوت بك المناهضة لنظرية العدوى، وكانت آراؤه العلنية في محاضراته وكتاباته المنشورة التي تحبّذ إدخال المصابين بالطاعون إلى المستشفيات العامة تثير انزعاجهم الشديد.

غير أن الخلاف بين مجلس الإسكندرية من جهة، وكلوت بك ومجلسه القاهري من جهة أُخرى، لم يكن مقتصراً على الاختلافات النظرية بشأن طبيعة الطاعون وانتقاله بالعدوى من عدمه، بل كان يدور أساساً أيضاً حول استصواب وإمكان إنشاء نظام للصحة العامة يغطي جميع أرجاء البلد. فبينما اقتصرت جهود مجلس الإسكندرية على مسائل الحجر الصحي، كان مجلس شورى الأطبا القاهري يعتقد أن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الطاعون ضيقة النطاق، وأن هناك حاجة ملحة إلى إنشاء نظام حقيقي للصحة العامة يرتكز على الطب الوقائي.

وبلغ ذلك الخلاف ذروته في سنة 1841 عندما حُسم النزاع بين محمد علي والسلطان العثماني وما لحقه من تخفيض كبير في قوام الجيش. فمع التوفر المفاجىء لمئات من الأطباء والجراحين والصيادلة، رأى كلوت بك أن الظروف تهيأت لإنشاء نظام صحة عامة يغطي عموم البلد، بينما رأى مجلس الإسكندرية في هؤلاء الأطباء المؤهلين والمدربين فرصة سانحة لتوسيع خدمات الحجر الصحي.

وأتاح انتشار محدود النطاق للطاعون في الإسكندرية فرصة لكلوت بك للضغط من أجل تنفيذ اقتراحه. ففي الوقت الذي دفع أعضاء مجلس الكرنتينا في الإسكندرية في أن الوقت حان لتوسيع نطاق إجراءات الحجر الصحي، كان محمد علي مدركاً للسخط المتنامي بين التجار الأوروبيين على تعطيل التجارة الذي ينتج حتماً من فرض الحجر الصحي. ويبدو أيضاً أنه اقتنع بالآراء التي كانت تقول إن الطاعون يزداد تفاقماً، بل ينشأ أصلاً نتيجة انعدام النظافة في الشوارع، ونقص التهوية الصحية داخل البيوت، وعدم وجود نظام صرف سليم في الأماكن المتاخمة للمناطق السكنية.

تعداد سنة 1848

في آب / أغسطس 1841 نجح كلوت بك في إقناع محمد علي بضرورة توسيع نطاق التدابير الصحية بما يتجاوز مجرد فرض الحجر الصحي، وأصدر إجراءات شاملة للحفاظ على الصحة العامة. وكان من أهم هذه الإجراءات تأسيس ديوان جديد باسم “ديوان تفتيش الصحة”، كان خاضعاً لإشراف شورى الأطبا، وكانت الأداة الأساسية في عمله هي مكاتب الصحة التي افتُتحت في أحياء القاهرة العشرة. ولم تقتصر واجبات تلك المكاتب على العمل كعيادات عامة توفر المشورة الطبية المجانية للمرضى والمحتاجين، بل شملت مسؤولياتها المهمات التالية أيضاً: تجميع الإحصاءات الحيوية؛ التطعيم ضد الجدري؛ فرض الحجر الصحي؛ الكشف والإشراف على تنظيف الشوارع؛ التخلص من القمامة؛ تجفيف المستنقعات؛ الكشف الدوري على الأسواق للتأكد من مطابقة الأطعمة المعروضة للمواصفات الصحية.

ومن هنا تتضح أهمية الإجراءات الصحية التي اتخذها الباشا في سنة 1841 للارتقاء بالأحوال الصحية في البلد. فإنشاء ديوان تفتيش الصحة في تلك السنة نفسها يُعتبر تتويجاً لجهود الباشا ومستشاره الطبي، كلوت بك، في العناية بصحة الأهالي. صحيح أن هذا الاهتمام كان مرتبطاً منذ البداية بأغراض الباشا العسكرية، كما مر معنا، إلّا إن كلوت بك كانت له دائماً رؤية أوسع في أهمية الارتقاء بمستوى صحة الأهالي، وضرورة القضاء على الأوبئة، وعدم الاكتفاء بفرض الحجر الصحي مثلما كان يرى مجلس الكرنتينا، وفي تقديم خدمات طبية للأهالي.

بعد أن أخذ محمد علي بنصيحة مستشاره الطبي، شرع يعمل على تنفيذ مشروع طموح كان يسعى له منذ أمد طويل: القيام بتعداد عام للسكان، والحصول على قاعدة بيانات دقيقة تمكّنه، وتمكّن خلفاءه من بعده، من معرفة دقائق الثروة البشرية المصرية كي يُحسنوا استخدامها وتسخيرها لخدمتهم. فعلاً، ونتيجة الجهود كلها التي قام بها كلوت بك في مجال الصحة العامة على مدار عقدين من الزمان – والتي تتلخص بإنشاء مدرسة / مستشفى قصر العيني، وتدريب أجيال من أولاد البلد على آخر ما توصل إليه الطب الحديث، والاستفادة من الخبرة العملية المكتسبة من عشرة أعوام من العناية بصحة الجيش، وأخيراً تأسيس ديوان تفتيش الصحة بما يتبعه من مكاتب صحة في المدن والأرياف – تمكنت الإدارة الطبية الوليدة من القيام بتعداد دقيق للسكان في سنة 1848، وصل عدد سجلاته إلى أكثر من سبعة آلاف سجل محفوظة الآن في دار الوثائق القومية في القاهرة.

هذا التعداد في سنة 1848، هو أول تعداد عام للسكان في مصر، ولا تكمن أهميته في كونه أرسى قواعد جميع التعدادات المصرية اللاحقة فحسب، بل في كونه يُعدّ أيضاً علامة على ظهور علاقة جديدة بين الحكومة والأهالي؛ علاقة يمكن اعتبارها رمزاً للدولة الحديثة وعنواناً لها. فهذا التعداد أحصى الأفراد كأفراد، ولم يكتفِ بحصر البيوت أو القرى والنجوع، كما لم يقتصر على حصر الذكور الصالحين للجندية، بل أحصى أيضا الإناث والعبيد وذوي العاهات (المشار إليهم بلفظ “السقط”)، والأجانب (“خارج الحكومة”)، والعبيد، والأوروبيين بمَن فيهم أفراد بيوت القناصل الدبلوماسيين المتمتعين بالامتيازات.

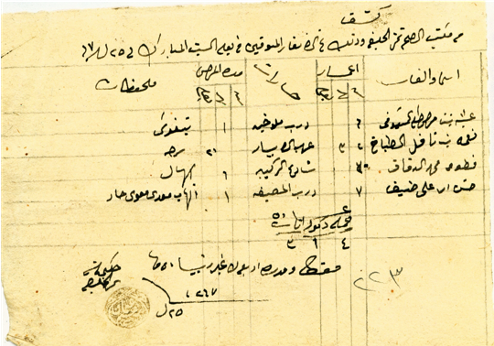

وتزداد أهمية هذا التعداد إذا أدركنا تبعاته. فمتى تمكنت الدولة من الحصول على قاعدة البيانات تلك، كان عليها أن تقوم بتحديثها بانتظام بأن تضيف المواليد وتحذف الوفيات. وبالنسبة إلى المهمة الأولى، أي حصر المواليد، فقد نجح كلوت بك فيها بعد أن افتتح في سنة 1832 مدرسة للقابلات تمكنت خريجاتها من مراقبة آلاف الدايات ومتابعتهن في طول البلاد وعرضها، وإجبارهن على التبليغ عن كل مولود يقمن بتوليده.[19] أمّا فيما يتعلق بالوفيات، فكان من أهم وظائف مكاتب الصحة التي افُتتحت في أوائل أربعينيات القرن التاسع عشر هو الكشف على الأموات وكتابة تقرير أُطلق عليه لفظ “تذكرة كشف” يوضح أسباب الوفاة. فبحسب مخطط صحي شامل وُضع لتنظيم مصلحة الصحة العمومية، كان من أهم أغراض تلك المصلحة الاهتمام بـ “خدمة الكشف على الأموات بكيفية خصوصية، وذلك أن يصير الكشف على كافة الأموات بمعرفة حُكَما الأتمان [أي أطباء الصحة في الأحياء]، وبحيث على هؤلاء الحُكَما أن يوضحوا في تذكرة الكشف… اسم ولقب وجنس وعمر وصفة الميت وتشخيص الداء واسم الحكيم الذي عالجه واسم الأجزاخانة التي كانت تعطي الأدوية، والعلامات الخصوصية التي شوهدت في جسم الميت.”[20]

وهذا “الكشف على الأموات” يختلف اختلافاً جذرياً عن الكشف على الأموات الذي ذكره أبو السرور في كتابه “الكواكب السائرة” الذي بدأنا به مقالتنا هذه. فإبطال الكشف على الأموات في أعقاب الطاعون، مثلما وصفه أبو السرور، كان مرده ازدياد معدل الوفيات في أثناء الوباء، الأمر الذي أدى أحيانا إلى أن تؤول الأملاك إلى بيت المال نظراً إلى وفاة الورثة أنفسهم، وبذا يتحقق “موفور لجانب الخزينة” كما يقول أبو السرور.

والفرق كبير بين هذا الكشف عن الأموات وبين الكشف الذي قام به حكماء الصحة كما وصفه مخطط عام الصحة المشار إليه أعلاه، فالكشف الجديد يصدر عن الحكيم لا عن القسّام الشرعي الذي يقسّم التركة، وهو معنيّ برصد سبب الوفاة لا بتقسيم المواريث، وصادر عن دولة معنية بصحة مواطنيها لا بجباية أموال رعاياها. ويمكن القول إن اهتمام الدولة بأمور الصحة العامة، ومن أهمها جمع الإحصاءات الحيوية والمكافحة الاحترازية للأوبئة، خير علامة على التحول الجوهري في طبيعة الدولة وفي علاقتها بالسكان.

هناك جانب آخر في تعداد سنة 1848 لا يقل أهمية عمّا يحمله من اهتمام الدولة بالكشف عن الأموات، ويتعلق بالمفهوم الجديد للشخص الذي ابتدعته الدولة الحديثة، والذي يعبّر عنه هذا التعداد خير تعبير. فهذه الدولة الحديثة بهواجسها الصحية، وبامتلاكها سجلات التعداد وتذاكر الكشف، وغيرهما الكثير من الأوراق والسندات والإيصالات، تمكنت من نزع الشخص من محيطه الاجتماعي، ومن أن تضعه في سياق آخر أرحب وأضيق في آن واحد. فالفرد الآن لا يعرّف عن نفسه بالإتيان بشهود عدول يشهدون له على وجاهته ومنزلته، ولا تتوقف سمعته على مكانته في الحي أو القرية أو الطريقة الصوفية التي يتّبعها أو الكار الذي يعمل به، بل أمسى يعرّف عن نفسه باستخدام أوراق مختومة بختم الميري، مثل تذكرة الجهادية (التي تثبت أنه دخل الجندية وليس فاراً منها)، وتذكرة المرور التي كان يتحتم على الفلاحين حملها في ترحالهم من قرية إلى قرية. فالدولة الآن لا حاجة لديها إلى مشايخ القرى ومشايخ الحارات ومشايخ الطرق الصوفية، ولا إلى الأعيان والوجهاء كي تتعرف إلى أفراد المجتمع وتتحكم فيهم، بل إن لديها الآن سجلات التعداد التي تمكّنها من التعرف إلى أدق تفصيلات المجتمع.

ونتيجة هوسها بالتجنيد، وبسبب خوفها من الأوبئة، استطاعت الدولة المصرية الحديثة أن تبتدع بيروقراطية جبارة نزعت الأشخاص من محيطهم الاجتماعي وحولتهم إلى أفراد تراقبهم من المهد إلى اللحد، حرفياً لا مجازاً. ولا شيء أدل على قدرة هذه الدولة المصرية الحديثة على التحكم في المصريين، من سجلات تعداد سنة 1848، وتذاكر الكشف على الأموات التي أفرزها هذا التعداد، والذي يظهر فيها المواطن كرقم لا غير “من دون زيادة ولا نقصان” بحسب لغة الإدارة وقتها. ولا أبلغ على علاقة هذه العقلية الإحصائية بالجندية من اللفظ الشائع حتى وقتنا هذا للإشارة إلى المجند الذي يقضي فترة تجنيده بـ: “يا عسكري يا نمرة.”

المصادر:

[1] محمد بن أبي السرور، “الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة”، مخطوطة محفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية (Bibliothèque nationale de France)، رقم Arabe 1852، ص ٨٠. وقد أبقينا على الأخطاء اللغوية الواردة في هذا الاقتباس، ولم نتدخل فيها لا تغييراً ولا تصحيحاً.

[2] عبد الرحمن الجبرتي، “عجائب الآثار في التراجم والأخبار” (القاهرة: مطبعة بولاق، ١٢٩٧هـ)، ج 3، ص 52. وقد أبقينا على الأخطاء اللغوية الواردة في هذا الاقتباس، ولم نتدخل فيها لا تغييراً ولا تصحيحاً.

[3] المصدر نفسه، ص 68. وقد أبقينا على الأخطاء اللغوية الواردة في هذا الاقتباس، ولم نتدخل فيها لا تغييراً ولا تصحيحاً.

[4] المصدر نفسه، ج 4، ص 175 – 176. وقد أبقينا على الأخطاء اللغوية الواردة في هذا الاقتباس، ولم نتدخل فيها لا تغييراً ولا تصحيحاً.

[5]Henry Dodwell, The Founder of Modern Egypt: A Study of Muhammad ‘Ali (Cambridge: Cambridge University Press, 1931), pp. 64-65.

[6] أمين سامي، “تقويم النيل” (القاهرة: دار الكتب، 1928)، ج 2، ص 278، والخطاب مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1247ه / 25 تشرين الأول (أكتوبر) 1831م. وقد أبقينا على الأخطاء اللغوية الواردة في هذا الاقتباس، ولم نتدخل فيها لا تغييراً ولا تصحيحاً.

[7] LaVerne Kuhnke, Lives at Risk: Public Health in Nineteenth-Century Egypt (Berkeley: University of California Press, 1990), p. 80.

[8] دار الوثائق القومية، المعية السنيّة، تركي، س/1/60/2 (الرقم الأصلي 59)، وثيقة رقم 267، 12 شعبان 1250ه / 14 ديسمبر (كانون الأول) 1834م.

[9] دار الوثائق القومية، المعية السنيّة، تركي، س/1/60/2 (الرقم الأصلي 59)، وثيقة رقم 355، 13 شوال 1250ه / 12 فبراير (شباط) 1835م.

[10] دار الوثائق القومية، المعية السنيّة، تركي، س/1/79/1 (الرقم الأصلي 62)، وثيقة رقم 551، 26 ذو الحجة 1250ه / 25 أبريل (نيسان) 1835م.

[11] دار الوثائق القومية، الشام، محفظة رقم 51، وثيقة رقم 18، رقم 3، 7 محرم 1256ه / 11 مارس (آذار) 1840م.

[12] دار الوثائق القومية، الشام، محفظة رقم 51، وثيقة رقم 18، رقم 1، 15 محرم 1256ه / 19 مارس (آذار) 1840م.

[13] دار الوثائق القومية، الشام، محفظة رقم 53، وثيقة رقم 100/29، رقم 3، 4 ربيع الأول 1256ه / 6 مايو (أيار) 1840م.

[14] كان المفتي يشير إلى طاعون عمواس الشهير الذي تفشى في سنة 638ه أو 639ه، وهو الطاعون الذي شكّل المفاهيم الإسلامية للوباء في القرون الوسطى. انظر:

Michael Dols, The Black Death in the Middle East (Princeton: Princeton University Press, 1977), pp. 21-25.

[15] دار الوثائق القومية، وثائق الشام، محفظة رقم 52، وثيقة رقم 46، 2 صفر 1256ه / 5 أبريل (نيسان) 1840م. ولمزيد عن فكرة أن الخوف والوهم يجعلان الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة، انظر: أنطوان بارتيليمي كلوت بك، “تنبيه فيما يخص الطاعون” (القاهرة: مطبعة ديوان الجهادية، 1250ه / 1835م)، ص 4: “الخوف والوهم أمران يسهّلان إصابة الشخص بالطاعون.”

[16] Kuhnke, Lives at Risk…, pp.80, 81.

[17] كلوت بك، “تنبيه فيما يخص الطاعون”، مصدر سبق ذكره، ص ٥.

[18] أنطوان بارتليمي كلوت بك، “العجالة الطبية فيما لا بد منه لحُكَما الجهادية”، ترجمة أوغست سكاكيني (القاهرة: مطبعة المدرسة الطبية في أبي زعبل، 1832)، ص 50-51.

[19] عن هذه المدرسة انظر: خالد فهمي، ” ‘النساء والطب والسلطة’ في الجسد والحداثة: الطب والقانون في مصر الحديثة” (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠١٢)، ص ١٧٥-٢١٠.

[20] دار الوثائق القومية، ديوان داخلية، دفتر قيد الأوامر الكريمة رقم 1320، أمر رقم 35، ص 9-11، في 16 شوال 1289ه / 17 ديسمبر (كانون الأول) 1872م. انظر أيضاً: علي مبارك، “الخطط التوفيقية” (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980)، ج 1، ص 217.

مساء الخير د. خالد

اود ارسال ايميل لحضرتك، ان امكن ذلك